| 心电图 | 您所在的位置:网站首页 › 学心电图的视频 › 心电图 |

心电图

跳转到: 导航,

搜索

A+医学百科 >> 心电图

心电图(electrocardiogram)指的是心脏在每个心动周期中,由起搏点、心房、心室相继兴奋,伴随着心电图生物电的变化,通过心电描记器从体表引出多种形式的电位变化的图形(简称ECG)。心电图是心脏兴奋的发生、传播及恢复过程的客观指标。用于对各种心律失常、心室心房肥大、心肌梗死、心律失常、心肌缺血等病症检查。 目录 1 医学视频:心电图的基本操作 2 产生原理 3 心电图记录方法 4 心电图检查结果分析视频 5 导联 6 标准导联 7 加压单极肢导联 8 单极胸导联 9 典型心电图各波及其时程 10 心电向量 11 除极 12 心电向量环 13 偶联间期 14 P波 15 P-R段 16 P-R间期 17 QRS复合波 18 ST段 19 T波 20 U波 21 P波 22 Q波 23 T 波 24 心电图各波与心肌动作电位的关系 25 意义及应用 26 心电图的分类及应用范围 27 普通心电图应用范围如下 28 24小时动态心电图应用范围 29 做心电图诊断需要注意的几点 30 心电图仪发展史 31 心电图各波正常值及意义 32 参看 医学视频:心电图的基本操作 产生原理

心脏周围的组织和体液都能导电,因此可将人体看成为一个具有长、宽、厚三度空间的容积导体。心脏好比电源,无数心肌细胞动作电位变化的总和可以传导并反映到体表。在体表很多点间存在着电位差,也有很多点彼此之间无电位差是等电的。 心脏电活动按力学原理可归结为一系列的瞬间心电综合向量。在每一心动周期中,作空间环形运动的轨迹构成立体心电向量环。应用阴极射线示波器在屏幕上具体看到的额面、横面和侧面心电图向量环,则是立体向量环在相应平面上的投影。心电图上所记录的电位变化是一系列瞬间心电综合向量在不同导联轴上的反映,也就是平面向量环在有关导联轴上的再投影。投影所得电位的大小决定于瞬间心电综合向量本身的大小及其与导联轴的夹角关系。投影的方向和导联轴方向一致时得正电位,相反时为负电位。用一定速度移行的记录纸对这些投影加以连续描记,得到的就是心电图的波形。心电图波形在基线(等电位线)上下的升降,同向量环运行的方向有关。和导联轴方向一致时,在心电图上投影得上升支,相反时得下降支。向量环上零点的投影即心电图上的等电位线,该线的延长线将向量环分成两个部分,它们分别投影为正波和负波。因此,心电图与心向量图有非常密切的关系。心电图的长处是可以从不同平面的不同角度,利用比较简单的波形、线段对复杂的立体心电向量环,就其投影加以定量和进行时程上的分析。而心电向量图学理论上的发展又进一步丰富了心电图学的内容并使之更易理解。 心电图代表整个心脏电激动的综合过程,以一个个心肌细胞的电激动为基础,心肌激动时细胞内发生电传变化。心肌细胞在静息状态下细胞膜外带正电荷,膜内带同等数量的负电荷,心肌细胞在静息状态保持着细胞膜内外的电位差,这称为极化状态。若以微电极插入细胞内,可录得一个负电位,称为跨膜静息电位,静息电位的形成主要是由于细胞膜对离子的通透性不同,膜内外各种离子主要是K+、Na+的浓度存在很大差别,细胞内k+浓度较细胞外约高20~30倍,而细胞外Na+浓度高于细胞内10~20倍。细胞膜对 K+的通透性较高,于是一部分K+顺着浓度梯度外流至膜外,增加了膜外正电荷膜内的有机负离子(主要是蛋白质大分子)有随K+外流的倾向,但因分子大,不能通过膜而被阻滞于膜的内表面。膜外正电的排斥作用和膜内负电的吸引作用,使K+的继续外流受阻而达到平衡时,在膜的两侧便形成极化状态。不同类型的心肌纤维,静息电位不同;快反应纤维,如心室肌为-80~-90mV,慢反应纤维,如窦房结则仅-40~-70mV 。 当心肌细胞受到刺激(或自发地)而兴奋时,细胞膜内外的电位迅速变化。细胞膜内外的电位差在瞬间消失,细胞内的电位由-90mV迅速变为0mV,乃至+20~+30mV。也就是说极化状态消失,这过程称为除极过程。以心室肌为例,膜电位从静息时的-80~-90mV降至-60~-70mV的阈电位水平,即迅速开始除极。随后细胞内又逐渐恢复其负电位,这过程称为复极。由除极至复极,膜内电位由负变正及又回至静息电位的一系列电位变化称为跨膜动作电位。可画成一条曲线,分成为5个时相。图1及表1示心室肌的动作电位与经膜离子流及体表心电图的关系。 1、2及 3位相是代谢过程,此阶段膜内电位恢复到-90mV,这一过程称为复极,但此时膜内外离子分布尚未恢复到静息状态水平,最后钠—钾泵的转移作用使内外各种离子又恢复到静息状态。在 4倍相非自律性细胞稳定于静息状态水平,其动作电位呈水平线;而具有自律性的心肌细胞Ca2+慢通道开放,Ca2+稳定地内流,使膜电位逐渐移向正电位水平,其动作电位呈向上的斜线,这又称4位相自发性除极,当达到阈电位时,便激发Ca2+慢通道开放,Ca2+迅速内流而致0位相除极。此即心脏自律性的机制,由于窦房结的4位相相除极速度最快,故正常人窦房结发放冲动激动心脏。 根据动作电位的形态和电生理特点,心肌细胞可分为两大类:快反应细胞与慢反应细胞。在静息状态下细胞膜外任何两点间电位都相等,没有电位差,当心肌细胞甲侧受到刺激开始除极时,膜外带负电荷邻接的未除极部分仍带正电荷,前者称为电穴,后者称为电源,合称电偶。电穴与电源间形成电位差,产生电流,电流不断地由电源流向电穴,随后电源部分也开始除极而变成它前方尚未除极部分的电穴;这个程序如此扩展,直至整个细胞及心脏完全除极。除极过程可看成一组电偶沿着细胞膜不断向前移动,其电源(+)在前,电穴(-)在后,除极完毕后,整个细胞呈极化状态逆转,膜内带正电荷,膜外带负电荷,继之复极化。复极过程首先从除极的部分开始,先复极部分膜外获得阳离子,这使该处的电位高于前面尚未复极的部分,于是形成一组电穴在前,电源在后的电偶,这组电偶不断前进,直至整个心肌细胞复极完毕。 人体的体液中含有电解质,具有导电性能,因此人体也是一种容积导体,这样在人体内及体表均有电流自心电偶的正极流入负极,形成一个心电场。可通过心电偶中心的垂直于电偶轴的零电位面把心电场分为正、负电位区。心电场在人体表面分布的电位就是体表电位。心电图机将此体表电位的电信号放大及按心脏激动的时间顺序记录下来,即为心电图。探查电极面对除极电偶的正极则录出正波,面对负极录出负波(图3)。电极越靠近心电偶轴,则电位的绝对值越高,波形越大。每一次心脏搏动场包括收缩和舒张,称为一个心动周期,相应的心电活动包括除极和复极,成为一个心电周期。 心电向量与心电图正常心脏激动发源于右心房上部,上腔静脉入口处的窦房结,激动通过传导系统依次传递至心房、心室各部,使之除极和复极。心脏是一个立体脑器,其各部位的电激动的传导有方向性,且其量的大小不同,这称为向量。在同一瞬间,心肌内有许多驶向各个方向的电偶,向量综合法用平行四边形的对角线代表一个瞬间的综合心电向量,在一个心电周期中,瞬间综合心电向量在不断变动,这样形成一个向量环:心房除极和心室除极分别拼成P向量环及QRS向量环;心室复极构成T向量环。这种立体的向量图(VCG)称为空间心电向量,其在额面、矢状面及水平面的投影,构成平面心电向量图,临床应用较少。平面心电向量图在各心电图导联轴上的投影便构成心电图,后者在临床广为应用。 心电图记录方法

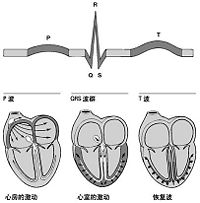

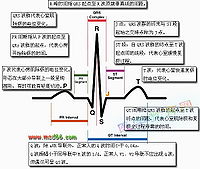

心电图描记方法在体表任何两处安放电极板,用导线接到心电图机的正负两极,即形成导联,可借以记录人体两处的心电电位差。常规用12个导联。标准导联又称双极导联,由W.爱因托芬于1905~1906年首创,在三个肢体上安置电极,并假设这三点在同一平面上形成一个等边三角形,而心脏产生的综合电力是一个位于此等边三角形中心的电偶。单极肢导是威尔逊于1930~1940年代所创,即把三个肢体互相连通构成中心电端,在肢体通向中心电端间加一个Ω的电阻,中心电端电位接近于零,因此被看作无干电极,探查电极分别置各肢体形成单极肢导。但由于所描记波幅太小,故戈德伯格又将其改良成加压单极肢体导联,即描记某一肢体的单极导联心电图时,将该肢体与中心电端的连接截断,这样其电压高出50%。威尔逊所创单极心前导联是将中心电端与电流计的阴极相连,探查电极置胸前各位置。 电图记录为印有间距1mm的纵横细线的小方格;其横向距离代表时间,一般记录纸速为每秒mm,故每小格为0.04秒,纵向距离代表电压。常规投照标准电压1mV=10mm(图10)特殊需要时纸速可调至每秒、100或200mm。电压1mV=20或5mm。 正常心电图 正常心电图由一系列波组成。典型的心电图包括下述各波。各波需要测量时间、电压以及观察形态和方向及各波之间的相互关系 心电图检查结果分析视频 导联动物机体组织和体液都能导电,将心电描记器的记录电极放在体表的任何两个非等电部位,都可记录出心电变化的图象,这种测量方法叫做双极导联,所测的电位变化是体表被测两点的电位变化的代数和,分析波形较为复杂。如果设法使两个测量电极之一,通常是和描记器负端相连的极,其电位始终保持零电位,就成为所谓的“无关电极”,而另一个测量电极则放在体表某一测量点,作为“探查电极”,这种测量方法叫做单极导联。由于无关电极经常保持零电位不变,故所测得的电位变化就只表示探查电极所在部位的电位变化,因而对波形的解释较为单纯。目前在临床检查心电图时,单极和双极导联都在使用。常规使用的心电图导联方法有12种。 标准导联属双极导联,只能描记两电极间的电位差。电极连接方法是:第一导联(简称Ⅰ),右臂(-),左臂(+);第二导联(简称Ⅱ),右臂(-),左足(+);第三导联(简称III),左臂(-),左足(+)。 加压单极肢导联将探查电极放在标准导联的任一肢体上,而将其余二肢体上的引导电极分别与5000欧姆电阻串联在一起作为无关电极。这种导联记录出的心电图电压比单极肢体导联的电压增加50%左右,故名加压单极肢体导联。根据探查电极放置的位置命名,如探查电极在右臂,即为加压单极右上肢导联(aVR),在左臂则为加压单极左上肢导联(aVL),在左腿则为加压单极左下肢导联(aVF)。 单极胸导联将一个测量电极固定为零电位(中心电端法),把中心电端和心电描记器的负端相连,成为无关电极。另一个电极和描记器正端相连,作为探查电极,可放在胸壁的不同部位。分别构成6种单极胸导联,电极的位置是:V1导联:胸骨右缘第4肋间,反映右心室的电位变化。V2导联:胸骨左缘第4肋间,作用同V1。V3导联:V2与V4连线的中点,反映室间隔及其附近的左、右心室的电位变化。V4导联:左锁骨中线与第5肋间处,作用同V3。V5导联:左腋前线与V4同一水平处,反映左心室的电位变化。V6导联:在腋中线与V4同一水平处,作用同V5。 典型心电图各波及其时程用标准导联引出的心电图各波,由荷兰生理学家W.艾因特霍芬命名P,Q,R,S,T波,U波是以后发现命名的。 心电向量心电活动不论是右、左心房(P波),或是代表启动心室搏动的心电活动(QRS波群),都是既有方向,又有大小(量)的心电活动,就称为心电向量。它反映在各导联上也不尽相同,这是由于各导联(无论是额面或横面导联)的角度不同。换句话说,我们为什么要在三个标准导联以外,在额面上还要三个加压肢体导联,此外还要做六个胸壁导联?原因就在于可以自不同角度了解心电活动上下,左右,前后的综合心电向量,从而观察其正常与否等等。 除极心房、心室肌在静止的间歇中,由于细胞内外离子(包括K+,Na+,Ca2+,cl-等)浓度差别很大,处于“极化状态”。但一旦受到自搏细胞传来的激动,这极化状态便暂时瓦解,在心电图上称为“除极”(有少数学者称为“去极”),由此产生心电活动。心房肌的除极在心电图上表现为P波,心室肌的除极表现为QRS波群。当然在一次除极后,心肌又会恢复原来的极化状态,此过程称为“复极”。复极过程远较除极缓慢,电活动所产生的振幅也较低。心房的复极在P-R段上,一般很不明显(唯有在右心房扩大时,P-R段轻度压低)。心室肌复极则表现为心电图上的ST段及T波。 心电向量环两侧心房,两侧心室的除极及心室的复极,这三项心电活动在胸腔内形成三个体向量环。将平行的光线从正前方把这些立体向量环投影在额面上,便形成额面心电向量环。同样,将平行光线从正上方把这些立体向量环投影在横面上,便形成横面心电向量环。 偶联间期(或称联律间期,联律间距):在一连串窦性激动P-QRS—T后,出现一个室性早搏。早搏前的QRS波群的开始点与室性早搏的开始点间的时间,称为偶联时间。连续两个房性早搏,它们的P-P时间距离也称为“偶联间期”。 P波心脏的兴奋发源于窦房结,最先传至心房,故心电图各波中最先出现的是代表左右两心房兴奋过程的P波。兴奋在向两心房传播过程中,其心电去极化的综合向量先指向左下肢,然后逐渐转向左上肢。如将各瞬间心房去极的综合向量连结起来,便形成一个代表心房去极的空间向量环,简称P环。P环在各导联轴上的投影即得出各导联上不同的P波。P波形小而圆钝,随各导联而稍有不同。P波的宽度一般不超过0.11秒,电压(高度)不超过0.25毫伏。 P-R段是从P波终点到QRS波起点之间的曲线,通常与基线同一水平。P-R段由电活动经房室交界传向心室所产生的电位变化极弱,在体表难于记录出。 P-R间期是从P波起点到QRS波群起点的时间距离,代表心房开始兴奋到心室开始兴奋所需的时间,一般成人约为0.12~0.20秒,小儿稍短。超过0.21秒为房室传导时间延长。 QRS复合波代表两个心室兴奋传播过程的电位变化。由窦房结发生的兴奋波经传导系统首先到达室间隔的左侧面,以后按一定路线和方向,并由内层向外层依次传播。随着心室各部位先后去极化形成多个瞬间综合心电向量,在额面的导联轴上的投影,便是心电图肢体导联的QRS复合波。典型的QRS复合波包括三个相连的波动。第一个向下的波为Q波,继Q波后一个狭高向上的波为R波,与R波相连接的又一个向下的波为S波。由于这三个波紧密相连且总时间不超过0.10秒,故合称QRS复合波。QRS复合波所占时间代表心室肌兴奋传播所需时间,正常人在0.06~0.10秒间。 ST段由QRS波群结束到T波开始的平线,反映心室各部均在兴奋而各部处于去极化状态,故无电位差。正常时接近于等电位线,向下偏移不应超过0.05毫伏,向上偏移在肢体导联不超过0.1毫伏,在单极心前导程中V1,V2,V3中可达0.2~0.3毫伏;V4,V5导联中很少高于0.1毫伏。任何正常心前导联中,ST段下降不应低于0.05毫伏。偏高或降低超出上述范围,便属异常心电图。 T波是继QRS波群后的一个波幅较低而波宽较长的电波,反映心室兴奋后再极化过程。心室再极化的顺序与去极化过程相反,它缓慢地从外层向内层进行,在外层已去极化部分的负电位首先恢复到静息时的正电位,使外层为正,内层为负,因此与去极化时向量的方向基本相同。连接心室复极各瞬间向量所形成的轨迹,就是心室再极化心电向量环,简称T环。T环的投影即为T波。再极化过程同心肌代谢有关,因而较去极化过程缓慢,占时较长。T波与S-T段同样具有重要的诊断意义。 U波在T波后0.02~0.04秒出现宽而低的波,波高多在0.05毫伏以下,波宽约0.20秒。一般认为可能由心舒张时各部产生的负后电位形成,也有人认为是浦肯野氏纤维再极化的结果。血钾不足,甲状腺功能亢进和强心药洋地黄等都会使U波加大。

P波 时间:

出自A+医学百科 “心电图”条目 http://www.a-hospital.com/w/%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%9B%BE 转载请保留此链接

关于“心电图”的留言:

請問:QRS波的波幅為何較大 添加留言 更多医学百科条目 4个分类: 生物学 | 人体 | 生理学 | 医学视频 |

【本文地址】