| 福建春节习俗知多少?福建各地春节习俗一览~ | 您所在的位置:网站首页 › 大年初五会干什么 › 福建春节习俗知多少?福建各地春节习俗一览~ |

福建春节习俗知多少?福建各地春节习俗一览~

|

二、厦门岁次民俗

厦门的民俗很多,随着时代的进步,近年变化极大。为了入乡随俗,特介绍如下: 正月初一,黎明开门,梵香燃爆,曰"开正"。晨起祭祀祖先,是日,粪土不倾户外。 正月初三,为丧家清新愁(即烧新床)之日。凡在初一、二未到过之友家,是日应勿往访,访即为不敬。有谚语曰“初一早,初二早,初三困甲饱”,意思是初三日无客登门,晚起无妨。那么这个习俗是怎么来的呢?相传,明朝嘉靖年间,倭寇占领厦门外岛浯屿。一年除夕夜晚,官兵忙于过年而疏于守备,大股倭寇乘机攻城,军民奋起抵抗敌人,激战二日三夜,倭寇才败退,但城内军民伤亡极重。初三日,百姓各自收埋亲友,吊丧亡灵,哭声震天,无暇到别家登门拜年。第二年初三日,厦门居民把此日作为忌日,久而久之,成为惯例。 正月初四,奉佛人必焚纸帛与马,接神,系迎接十二月二十四日的送神。 正月初九,玉皇诞辰,香案敬神。惟丧家要停祭两年。 正月初十,地诞。是日不砍柴、不掘土。并以普通物品祭敬。 正月十三,关圣帝君诞辰,商家均有祭敬。 正月十五,上元或日元宵,即三官大帝诞辰,闹花灯。 三、泉州

“敬天公、贺正”泉州过新年风俗 正月初一,常称为“过年”、“过新年”,可见“年”既是时间单位,也是节日名称,是年与年之间的大节。年是我国民间古老而又最为隆重的节日,尧舜时称“载”,夏代称“岁”,商代称“祀”,周代起称“年”,沿用至今(其间只有唐玄宗、唐肃宗二帝时一度称“载”)。过年的时间自汉武帝时确定正月为岁首,即以正月初一为新年,又称“元日”;又因此日始于旦,也称“元旦”。辛亥革命后改行公历,以1月1日为元旦,于是原称为“元旦”的农历正月初一即改称为“春节”,但仍习称为“年”。 过年:从正月初一到十五,泉州称为“过年”,要待过了十五,“年”才算过去了。民谣云:“初一场,初二场,初三无姿娘(姿娘意为妇女,此日妇女不上街);初四神落地(灶君从天上汇报回来);初五舀肥(掏粪便,农事开始);初六隔机(整理织布机,隔开经线与纬线,妇女们开始织布);初七七元(人日,取菜、果等七样做‘七宝羹');初八完全(年糕吃完了);初九‘天公'生;初十好食天(指天气寒冷宜在家饮酒);十一请女婿;十二倒去觅(妇女再回娘家探望一下);十三吃糜配芥菜(糜即稀饭,连日吃腻了酒肉,改改口味);十四结灯棚;十五上元丸;十六‘地妈'生;十七‘那怎生'(节日就这样过去了)。” 敬天公:子正之时(零点)一到,四处爆竹声响成一片,人们即在家中厅堂设案,摆上三牲、果合、清茶、金楮等供品,燃三炷清香,点烛,恭拜“天公”,敬祀祖先。这种祭祀一直持续到初四。 开正:除夕之夜守岁至深夜12点钟响,迎来了新年黎明,在子正之时“敬天公”的同时,家家户户燃放爆竹,开门迎春纳祥,俗称“开正”。 贺正:清晨,无论男女老少,纷纷起床盥洗,穿上早已准备好的新衣服。早餐合家吃面线加鸡蛋,吃蛋去壳,意在除霉气,迎吉祥,面线则象征福寿绵长。早餐后即出门走访邻居亲友,笑脸相迎,首次见面皆要互道“恭喜”,俗称“贺正”,亦拜年之意,一直到元宵。有客上门,要奉上糖果、蜜饯,或喝甜茶、咖啡,让客人“甜一下”,以示有个甜蜜的开端。 团拜:清乾隆《泉州府志.风俗志》引宋代郡志所载云:“元正贺礼,乡老相约聚拜,省往复之烦。郡守、县令率僚属会焉。旧于贡闱,后于承天寺,至淳祐间(1241一1252年)乃即泮宫。邻里则各于侧近庵宇,会集齿长,岁推一人,具酒果为礼。今此礼废。”解放后又恢复。 压岁钱:未成年晚辈给上辈拜年,上辈给一“红包”作为压岁钱。 禁忌: 正月初一,新年伊始,凡事以纳吉迎祥为准则,禁忌很多: 忌饮茶水,忌吃稀饭,如此即可避免以后外出“半途遇雨”。 早餐吃干饭,以整叶煮的菜为佐,俗称“长命菜”。 忌打骂孩子,忌和别人吵架,忌说不吉利的话,不得讨钱逼债。 忌操刀切物,以示戒杀。所有食物如须刀切者,除夕即已准备周全。 忌用扫帚扫地,意谓新年迎祥纳福,惟恐一扫而空。 忌穿旧衣裳,要穿新衣,曰“去旧迎新”;忌赤足,行走时足被刺伤即为不吉。 忌打坏器皿、碗碟之类,否则一年福气均被破坏;如不慎打破,则将碎片投入井中以镇压之。 除夕夜、初一夜、初五夜、元宵夜均不熄灯,寓祥光永驻。 四、漳州过年习俗

清代,“漳之俗,岁正月里门干具茶酒相娱乐,迎神,明灯击鼓,召巫,妆台阁,往来都市”。 春节期间忌讲不吉利话,万一小孩无知,说了不吉利的话,要用草纸拭嘴。同时忌吵嘴打骂和摔破碗碟,万一不小心打破碗盘,要将碎片收集起来放进石臼或水井,口中念“岁岁平安”,借“碎”与“岁”谐音来化凶为吉,保持祥和欢乐的气象。 漳州城旧俗过年要逛“公爷街”(即今南昌路近北桥路段,清代有海澄公黄梧府第;30年代以后“公爷街”数次改换地点)。其内容相当于中原的春节庙会。 旧时,云霄、石码等地及海滨地区,正月有“持石头相扑”的“掷石之戏”,参加者常打得头破血流而乐此不疲。此俗似源于古闽越族土著,但清末即已被视为陋俗而革除。 初 一:正月初一子时新年开始,家家户户燃放鞭炮,称为“开正”。客家人还要在门前备清茶、糖果,焚香,称为“拜正”。初一日人人早起,穿新衣服烧香点烛,祭拜天地祖先。小辈向长辈拜年,长辈随即赐以红包和红柑。 是日要早起,家家燃放鞭炮,把炮扔出门口,然后打开大门,也称为“开正”。家人都要吃点红糖线面汤。糖,意为甜蜜;线面,意为长寿,即祈求全家幸福长寿。以甜线面及三碗干饭插上红纸花祭祀先人,红纸花称“饭春枝”,其中“春”与“剩”(富余)在方言中同音,寓意家中粮食有余。现在祭拜之俗在城镇中已基本革除,在农村中还有保留。 早餐为素食,干饭佐以“长年菜”(以豆腐及整株菠菜、韭菜、芥菜等做成)。漳州城区的长年菜是将厚末菜(菾菜)一叶一叶剥下(不得用刀切),在水中烫熟后置于钵中,任其发酸。除夕“围炉”时每人均要吃少许,其余留到新年里加到年饭的“菜尾”中,俗谓可以消食去腻。也有用芥菜代替厚末菜作长年菜。一般不煮新的饭而吃除夕特意多焖的饭,寓意年年有余。也有的吃八宝粥或甜线面汤。饭后老少着新衣走家串户,向亲友拜年。旧俗拜年时互道“恭喜发财”;50年代后,忌言发财,改说“新年好”;80年代后,又时兴以“恭喜发财”道贺。 亲友上门拜年时,主人用红枣、蜜金枣、桂圆干或冰糖、冬瓜糖等煮成甜茶招待,并以朱漆的祭盒盛蜜饯、糖果、红枣等外加瓜子、红柑用以敬客。明代漳州人过年时用槟榔敬客,现在此俗在台湾尚有残存。至亲好友上门拜年,主人往往会以佳肴美酒招待,称为“请春酒”。客人告辞时双方常以红包馈送对方的孩童。 初一日不吃粥,以免往后出门遇雨;不往户外倒垃圾,忌“财气外泄”。此外还有不洗衣、不汲水(有的地方还以米筛封井口),不乞火,不扫地,不用刀和针线,不讨债,不打骂孩子,不穿白色、青色衣服等禁忌;忌打破食具,忌口出不吉利话。现代人还存有这些禁忌,但不太讲究。过去,九龙江上的“船底人”,过年要买一大捆连根带叶的甘蔗,用红绸布绑在船桅上,三日后方可卸下来吃,以祈求好运。 初二、初三、初四: 初二也要早起,做新年的第一次牙祭(“头牙”),以菜、饭、牲醴祭祖,但不烧冥纸。初二俗称“女婿日”。是日,女婿携同妻室子女带熟猪脚和年糕等礼品到岳家向岳父母拜年,岳父母宴请。宴后夫妻应在当晚炊烟升起前回家,不得留宿岳家。是日忌单身汉拜访有待字女儿的家庭。 初三被视为“赤狗日”(凶日),不吉。经过除夕守岁和初一、初二两天早起之后,初三日可以“困够饱”(睡足足)。旧俗,新丧之家应在正月初三祭亡灵,有亲眷前来吊慰,谓之“消新愁”。因此,是日一般不互相串门拜年,避免不吉利。现在已无这种禁忌。客家人于是日将祭神祭祖的“年饭”吃完。 俗称灶神于初三日深夜自天上回归本宅,初四清晨户主沐浴焚香,摆三牲果品,烧印有马、轿及马夫、轿夫的“分(hun1)马”纸上天接神,谓之“接尪”。漳州城区旧时初四凌晨要燃放三响炮,然后开启井盖汲水。 初 五:年假已过,各行各业开始劳作和营业,故谓之“假开”。是日家家户户撤掉摆在供桌上祭神祭祖的年饭,开始打扫卫生,过年所积下的垃圾都要清扫出门,撤除供品。来客照常招待,但可以不必捧上水果、蜜饯和甜茶。店铺开门做生意时要燃放鞭炮,并在门前张贴上书“大吉利市”、“开张大吉”的红纸。 初六、初七、初八:“假开”后,过年的活动基本结束,市郊妇女多于初六进城逛娱春场。俗谚云:“初六行甲(得)无骹目(踝)”。民间以为初六日多走路可避免脚上长“鸡眼”。 初七为“人日”或“七元日”,俗称“平宵”。旧时,农民精选五谷和蔬菜合煮吃,谓之“七宝汤”,以为可解除百病。 《正月歌》中称“初八哮枵(喊饿)”,意为到了初八年饭等新年的食物均已吃光,百姓要开始准备祭拜天公的食物了,故又称“初八摸(忙家务)”。是日夜开始敬天公,鞭炮声彻夜不断。 初九、初十:初九俗称“天公生”(玉皇大帝诞辰)。漳人宰大猪,家家户户杀公鸡,留着尾羽用以祭天公,在家设香案,用牲醴、米糕、甜粿、发粿和红龟粿祭拜,还要将特制的黄色长条纸钱(“长钱”)用红丝线系在门环上,待祭拜完再焚烧。旧时,社区还要请戏班演戏“敬天公”。各地都有专门用于祭拜天公的特殊食品,有的地方在这一天还禁止挑粪桶、捡猪粪。旧时,有敬惜字纸之俗,字纸不用,投入“字纸篓”。收集街上的字纸被认为是行善积德,也可以赎过。正月初九有“送字纸”之俗。是日,慈善机构将一年来所收集的字纸装入箱子用红缎包裹,上书“国粹”或“敬惜字纸”字样,插上金花抬着游街,学童盛装执香随行至溪边焚化。 初十俗称“地公生”(土地神生日)。是日,禁舂米、劈柴,以免触犯地神。 五、莆田

“做大岁”和“白额春联”福建莆田特有的过新年风俗 莆田市辖的莆田和仙游两县,在宋、元、明、清四个朝代,都同属于兴化这一军、路、府,因此习惯上只称兴化。兴化人家俗例,从农历新年正月初一早开始,亲友登门互相拜望,叫做"拜年",说些吉利话儿,这种习俗全中国都一样。但在兴化,至今还沿袭"做大岁"、贴"白额春联"的习俗——"做大岁" 明嘉靖41年11月间,倭寇进犯兴化,杀戮掠夺,至次年正月底始退,城中尸骸遍地,惨不忍睹。农历二月初二日,出外避难的人陆续回来,悲喜交集,既为幸存者庆幸,又为死者悲伤。此时亲友之间急先互相探望,然后擦干眼泪,重过春节,补做大岁,庆贺光复。 因家家都没过大年节,便决定在初四夜补过。以后为了纪念那段惨痛的历史,民间相约以除夕为小年夜,正月初四为"大年夜",亦称"做大岁"(仙游则是在初五"做大岁")。并以正月初二为"探亡日",这一天互不登门,以示对死难亲人的哀悼。后来因感到春节期间互不登门,终究不便,就变通为初一日如已到亲友家拜年过,初二日就不必忌讳了。 "白额春联" 全国各地春联均为一色满红,唯独兴化春联有一段两寸长的白色联头,红白相间,格外醒目。 相传清兵入关后,实行高压政策,滥杀无辜,不少人家因办丧事贴了白联。时值春节,清廷又强令家家户户贴红联,以饰"国泰民安"。有人在贴红联时,有意让门上的白联露出一小截,以示心有余哀。各家起而效之,遂成"白额春联"习俗,流传至今。 六、宁德春节习俗

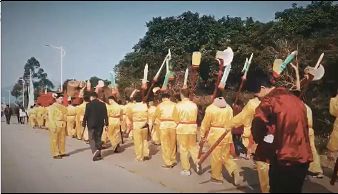

春节,在宁德县城关谓之“过年”。民间视之为全年最重要的节日,因而过得非常隆重。大扫除。(土话叫“扫尘”)一般农历十二月十六开始,各家各户陆续进行清洁大扫除,把房子里外打扫得干干净净。谓之“年清月洁”。祭灶。十二月二 春节:在宁德县城关谓之“过年”。民间视之为全年最重要的节日,因而过得非常隆重。 大扫除:(土话叫“扫尘”)一般农历十二月十六开始,各家各户陆续进行清洁大扫除,把房子里外打扫得干干净净。谓之“年清月洁”。 祭灶:十二月二十三、二十四两天是祭灶日。是晚饭后,各家各户自备丰盛的 年糖(土话叫“灶神糖”)年果、年酒、恭恭敬敬地排在擦洗得干干净净的灶面上,上香点烛鸣礼炮,诚心诚意地送“灶神”上天。叩请灶神“上天呈善事,回驾赐祯祥”。祭毕,全家大小围坐一起喝灶神酒吃灶神糖。尤其小孩们最高兴,他们除了大饱口福外还可以分到一份年糖年饼,真是皆大欢喜。 接年:从十二月二十五日开始,各家门楼都“大红灯笼高高掛”。大户人家“请”出祖先锈像端端正正地掛在厅堂。正中摆出香炉烛台等一系列祭器。前廊掛上四盏宫灯。“茶几”、“功劳椅”分列两旁排设,显得严肃端庄。天井铺上“板坪。厅堂点起长明灯谓之照年。此日开始,各家主妇忙着制作年糕、肉丸、黄 时和各种年糖年饼。 看更:十二月二十五日晚开始至正月十五元霄止,每天晚上,四城门专为报时、防贼盗而设的“看更”分别上街。二人一组。前一人左手提灯执竹筒,右手握梆儿,后一人,左手提锣,右手执锣搥,前后行。穿街过巷,从一更到五更逐更敲打,边打边唱……寒冬之夜是静悄悄的,当你从梦乡醒来时,四周是黑洞洞的,寒冷使你展侧难眠,忽从远到近传来卜!卜!卜!……,况……人家店行,小心火烛,贼仔贼盗,年关齐要好!卜!卜!卜!……况……又从近到远之声,声声入耳时,真有一番别具滋味的感觉。 供请祖宗。除夕前二天开始,各家陆续备办一桌丰盛的酒席恭恭敬敬地排在大厅,供请祖宗。点烛上香鸣礼炮,由家长亲自把酒。酒过三巡,家长率领子孙依次跪拜祖宗。拜毕鸣炮礼成。 除夕之夜:当除夕的夜幕渐临大地的时候,各家都备办丰盛的年夜饭(土话称“重岁螟”)一家老少围坐一起尽情享受天伦之乐,共进送旧迎新的美餐。长辈给后辈发红包“压岁钱”。餐后,各家主妇要特别聚精会神地洗刷好一切餐具、重新打扫一次卫生。要把孩子们元旦穿的新衣、帽、裤、鞋、袜准备好。除夕夜孩子们得跟在祖母、母亲身旁守夜;讲故事、做游戏、唱儿歌、天真烂熳、其乐无穷。据说孩子守夜是祈求长辈、爹娘长寿,是孝顺的表现。 元旦。正月初一:东方破晓,各家得在大厅排出香案,供上年糖、年酒、水果。家长率领全家男丁恭恭敬敬地跪拜、鸣炮致敬天地,谓之“请天地”。(初五、十五、还各有一次“请天地”。)这一天多数人家吃素菜。饭后,有的人家出门到亲朋戚友家拜年祝新年大吉,万事如意;有的到野外郊游,吸收新鲜空气,享受大自然之美;有的上寺庙行香,祈求菩萨保佑赐平安(从初一到初四连续四天)。凡年六十以上整岁者皆摆酒席恭请亲友会宴。谓之“做寿”。 开架。正月初五商店和服务业开市营业,谓之“开架”。全家大小团聚一起吃一餐丰盛的“开架饭”。各家商行市店鸣炮开门,开始营业。农民、工人等也都陆续开始劳动、工作。 元宵夜。正月十五元宵之夜:全城民众几乎万人空巷上街赏花灯、猜灯谜、看化装游行。尤其传统的福山街的高跷、西门街的肩头坪,碧山街的铁机都拥有众多看客的围观,几乎挤得水泄不通;舞龙、舞狮、纸扎等也深深地吸引许多观众;还有各境“奶娘”上街出游也吸引了许多观众围观;爆竹之声不断,锣鼓之声振天,真是:“今吾夜不禁,城门锁不关”呀! 四城门迎神:从正月初九至二十八,城关东、西、南、北四城门各境群众都要举行所奉祀的神灵出巡游街仪式,火炮轰响,鼓乐喧天,仪式尊严,成为另一个风景线。尤其是东门炎民宫的神农上帝;西门太尉宫的英惠王陈公太尉;南门小场宫的灵杰候王黄岳;北门城隍庙的威灵公城隍更为突出,有的街段群众还“拦炮”排“供”迎请。巡游结束后,都有请戏班演戏,热闹五、六天。 七、三明春节习俗

三明的春节,实际上是从腊月二十三日“送灶”开始,到正月十五元宵后才结束。 送 灶:腊月二十三日或二十四日是灶神上天的日子,家家户户锅台洗刷得干干净净,傍晚点烛烧香放鞭炮,用酒、米、灶糖、灶饼等素供祭祀灶神,据说是为了堵住“灶君”的嘴,要他“上天奏好事,回宫保平安”。沙县“送灶”又有“民三军四赵家二十五”的说法。相传赵匡胤有一年出征打仗,回家误了“祭灶”时间,于是规定农家二十三日、军家二十四日、赵氏皇家二十五日“送灶”,年三十晚接回“灶君”,这个规矩在沙县流传至今。 据说沙县以前“送灶”时家家还点盏竹制的“八卦灯”,一直燃到正月十五才熄灭,称为“长明灯”。 民间有腊月二十四日(也有二十五日或其它日子)“扫尘”的习俗。“扫尘”不仅是清扫灰尘,还有驱邪除灾之意。这一天,家家户户掸尘扫屋,把窗台、门板、桌子、橱具无不刷洗得干干净净。将乐等地有“有钱没钱,干净过年”之说。 此后亲朋之间互相馈赠年礼,沙县称为“分年”;各家开始蒸年糕、炸豆腐、舂糍果、杀鸡宰鸭备年货;因为有“正月不讨债”的惯例,年前各家必须结清一年来社会往来的经济账目。大田县还有“廿四扫尘,廿五宰猪,廿六赶墟,廿七讨钱,廿八舂果,廿九过年”的谚语,形象地反映三明地方年前的民间习俗。 除 夕:即腊月三十晚上的“过年”。大田的武陵、早兴有提前一天“过年”的风俗。凡外出男女,除夕夜都要回家团聚。这天一大早,家家户户门前贴春联,厅堂挂年画,厨房、谷仓、猪栏分别贴上“人寿年丰”、“五谷丰登”、“六畜兴旺”之类红帖;橱柜、桌椅、水缸等贴上红纸条,以示欢庆之意。午前,用三牲酒醴祭祀祖先和灶神,敬请灶神回宫司事。晚饭前,泰宁人会在每个睡房放置一个添了炭火的火笼,里面撒一些食盐,使之噼啪作响,象征兴旺发达;沙县则有人会用火钳夹住烧得通红的铁“元宝”,一边顺着家里各个阴暗的旯旮转,一边往“元宝”上滴酸醋和酱油,让其蒸发,名为“发香气”,以示驱除秽气。放完爆竹开始吃年夜饭。全家人团团围坐,长辈居上座,儿孙左右相陪,外出未归者留空席、摆碗筷,以示团圆;桌上往往有两碗鱼,一碗是不能动的,表示“年年有余”;饭后,大人给小孩分压岁钱;主妇要煮好“隔年饭”,留待年初一食用,以示年有余粮;灶内用硬木蕴火种,象征烟火不断、人丁兴旺;厅堂灶房还要点岁灯,大人们通宵守岁,意为去旧迎新。八十年代起,合家收看中央电视台春节联欢晚会节目已经成为新俗,零点钟声一响,家家燃放鞭炮,喜迎新年。 春 节:大年初一,大人小孩凌晨即起,穿戴一新,鸣炮开门,以图开门大吉。 尤溪人在早餐前要煮生姜红糖茶先吃“甜头”。早餐皆为素食,或线面、或汤丸,象征长寿、团圆;沙县早餐必有大蒜、豆腐、红头菜(波菜)等,寓新年诸事合算、富足、开门见红之意。旧时初一,人们往往上寺庙谒诸神、拜祖宗,祈求平安;乡邻见面,彼此拱手作揖,互道“新年好”、“恭喜发财”;这一天,大人小孩都禁止讲不吉利的话。如碗打碎了,要说“碎(岁)碎(岁)平安”;小孩摔跟头,说“拾元宝”;受伤流血,称“见红有喜”……初一上午,将乐某村群众还有到水井、溪边争挑第一担水之习俗,叫“考头水”,寓新年事事第一;大田畲族妇女清早要先到河上游“汲新水”,取“万象更新”之意,小孩要到竹林里摇竹子,以求“快快长大”。 初一:多姿多彩的团拜、给烈军属、劳动模范及坚持生产第一线的工人拜年、文艺演出、游园、灯谜等活动,大大丰富了节日生活,人们在欢乐祥和的气氛中到处可玩,尽兴又开心。 初二:人们开始走亲访友,互相拜年。一般拜年者不能空手,要带糕饼糖果之类,给长辈要带红糖,拜年者回归时,主家要回送同等价值的礼品,叫“礼尚往来”。尤溪畲族人以前有正月初二穿着民族服装到邻近各村向汉族人家“收地租”的习俗(要两块粳米果),收得越多,预示这年运气越好;汉人也乐意给,图个好兆头。宁化畲族人过去年初二还要上山打猎,且须猎有所获,以祈一年好运。永安、沙县从初三开始,各家宴请亲朋好友,一直请到正月十五甚至正月底。建宁旧俗初一初二不倒垃圾,初三傍晚将垃圾投入水中或按历书所示方向倒掉,叫做“送穷”。倒了垃圾,拾回几个鹅卵石,放在厅堂土地祠下,谓之“捡元宝”。 明溪枫溪一带,春节新郎第一次上岳家拜年,全族各家均要宴请“新姐夫”,新郎告别时,青年人要以竹技抽打新郎或以锅底灰涂在新郎脸上,寓意要新郎日后不得虐待新娘。 大田县还有“七人、八谷、九天、十地”之俗,即初七为“人”生日,初八为“五谷”生日,初九为“天公”诞辰,初十为“土地公”生日,庆典活动各各不同,颇有韵味。 泰宁旧时十五以前做客的专利属于男人,过了元宵以后,妇女才开始出门做客,俗称“正月寻亲”,反映了旧社会以前妇女地位的低下。解放后,妇女才挺直腰杆,可以和男人一道上亲友家拜年。 元宵节:正月十五“元宵节”,又称“上元节”,及“上元天官赐福”日。是春节中活动最精彩、最热闹、也最值得回味的佳节。 元宵节人们都要吃元宵(汤圆),皮用糯米粉制成,馅子有或甜或咸,以祈合家团圆。沙县还做春卷、芋包等风味小吃,将元宵节称之为“寿年”。 一、客家延祥花灯 旧时吃素祀神是元宵节必不可少的内容。迎神中除共有的众神菩萨,明溪还迎“惠利夫人”神像,建宁则迎“昭显侯王”。 清流城关八坊轮流执事,每年要在城隍庙建春祈醮,送瘟神和摆宴席散福。送瘟神要用“瘟船”,瘟船是用谷笪将长约1.5米、宽、高均为1米的木架裹成船状,糊上五色纸,上置一排纸扎的六畜,船腰穿一根抬杠。元宵节上午,众百姓以纸钱包着禽畜毛、头发和煮过的黑豆、芝麻等投入“瘟船”,象征把瘟疫病源送掉。午后,醮坛土铳齐响,由执事扛瘟船和城隍菩萨等三尊神像,喊声震天地冲出庙门,沿街游走一圈,在鞭炮声中送至东门河边。道士画符念咒、宰猪祭神后,四个善凫水的男子赤身抬起瘟船送至江心,点上火,让瘟船燃烧着顺水流逝。晚上,执事各坊家家设宴,称“散福席”,连素不相识的人登门道贺也可入席,客人此来彼往,热闹非常。 大田县元宵夜还有“偷拔葱嫁好翁(夫),偷拔菜嫁好婿”的“偷”拔葱菜之俗,菜主不但不责骂,还以听到毒言恶语为佳。 八、龙岩春节习俗

春节是最为隆重的传统节日,民间称“过年”、“新年”。那么龙岩春节习俗有哪些呢?下面就来看看龙岩春节的习俗: 正月初一日:各家择定吉时开门,放爆竹,焚香点烛,敬拜祖宗,男女老幼全新打扮,互道吉利话。家族聚居的大楼里,先请最有福气的人开大门,说“开门大吉”;走出大门又说“脚踏四方,方方得利”,燃放长挂鞭炮;然后,家家打开厨房门,放鞭炮,说好话。早餐普遍为素食,团圆汤丸、红枣、花生、糯米甜饭。人们不打扫,不洗衣,不挑水。孩童放鞭炮取乐,大人走家串户贺喜。各家为招待前来拜年的亲朋,大多摆出糖果、花生、甘蔗、金桔、甜枣、话梅、葡萄干等。客家备有肉丸、鸡肉、瘦肉、茶蛋、黄酒饷客,称为“食汤糁”,以劝酒至醉为热忱。建国后,在当地政府和各种社团组织下,集体敲锣打鼓,向烈军属拜年。各机关单位举行团拜,洋溢着热烈、喜庆、文明的气氛,近年人们多盛行放鞭炮,或逛游公园、游乐场,揽胜拍照,或围聚欣赏乐曲和广播电视节目。 初二回娘家走亲戚,岳家热情款待。龙岩、漳平始以荷包蛋、粉干作点心,再行宴请。若是新亲,则更隆重。 初三,兴起民间游艺活动,龙岩城乡表演采茶灯、舞狮。客家盛行舞狮、船灯、龙灯、鼓吹、闹锣鼓和民间艺人的“打新年鼓”。家家户户、机关单位以鞭炮相迎,观赏表演,再以红包、鞭炮欢送。这一天,客家人将过年敬神敬祖宗的“岁饭”煮吃掉。是日又称“送穷日”,即把家里垃圾看成“穷鬼”清扫出门。家人不愿出门,也不欢迎宾客。 初五,龙岩、漳平称“初五隔开”,客家称“开小正”。开始“祈神”,祈求全年平安发达,烧去悬挂在大门的帘纸,上杭城厢从初五至初十,择日全家团聚饮宴,各食一盘红蛋,以吉利话互勉。是日,可以挑尿捅,做小农活。有些地方开始传统的迎神活动。连城流传民谚有“初一祖、初二郎、初三初四野婿郎(指初三初四拜年迟了),初五初六,有酒无肉(指为时更迟)”之说。事实上人们游乐时间常常至正月中旬。客家俗语云:“有吃无吃,聊(玩)到正月二十”。 客家美食迎游客,客家米酒醉游人:客家人热情好客,在春节招待客人当然少不了美食与美酒。在客家“过大年”的游客朋友们将一饱口福,品尝各种客家菜肴与客家小吃,如连城的“涮九品”、 “白鹜鸭汤”,长汀的“烧大块“、“河田白斩鸡”,永定牛系列等等。客家米酒醇厚为底,清香扑鼻,甜腻入口,让人心醉肚明,在此过春节的朋友,不妨像客家人一样,喝喝米酒,行酒令猜酒拳,把一年的辛劳忘得干干净净。 九、南平地区传统节日习俗 立 春 :城乡人们在立春这一天,设香案,置果品、花草、麦苗来接春,也有用胡萝卜上栽香葱或以茶花为迎春花。过去,还有开展塑泥春牛活动,表示迎接春种,祝愿一年风调雨顺,五谷丰登。非农人家举行仪式,则表示不忘农家根本。现除少数偏僻山区还保留这个习俗外,大部分地区此俗已废。 旧时,南平立春有“打春”俗,由道府县官率耆宿、乡绅和老农等人,在虎头山先农坛(今三元公园)烧香跪拜,供桌上放一纸糊“春牛”,等“交春”时辰,由道台扬起“勾芒神鞭”朝“春牛”连击6鞭,宾相道士口中念经诵咒,纸牛破倒,寓意五谷四溢。清雍正六年(1728年)后,此活动改在宣武场(今教场坊)举行。亦有“迎春”习俗,做泥牛祭祀。等立春时辰,知府鞭打泥牛,众人竞取其土,放入各自田间,以迎丰年。 古代,崇安城外东郊建有“春牛亭”,亭内塑有芒神和春牛。立春当日,县令率属僚至亭,迎接神牛到县衙头门安顿。翌日时辰一到,举行擂鼓击牛的“鞭春”仪式。 浦城至今有“春牛过后街”的俗话相传。“春牛”用桑柘木制造。高4尺,寓意四时;长3.6尺,寓意360日;头尾长8尺,寓意8节;尾长1.2尺,寓意12个月;牛鞭为柳枝,长2.4尺,寓意24节气。春牛各部位颜色,依据是年天干地支所属而定。“迎春神”由一孩童扮芒神牵牛绳走在前,各官执彩仗排列两侧,绕街直至东郊坡头焚毁。 春 节 :正月初一为农历元旦,现在称春节,是一年中最受重视的节日。不论城乡,家家户户,男女老少欢聚一堂,黎明早起放爆竹“开门”,见面互道恭喜,祝贺新年。晚辈向长辈拜年,长辈赏给橘子或红包压岁钱。这一天不骂人,大家都说吉利话,气氛喜悦。早饭是吃除夕夜做好的“岁饭”,寓意连年有余。早饭后盛装出门访亲拜友,家家备糖、茶、果品接待亲朋好友,民间谓之“拜年”。一般是初一拜访家族亲人,初二后访友。活动要持续到元宵后。在清末民国初,民间为躲债人着想,特地在城隍庙演木偶戏,言谓“皇帝戏”,债主不敢贸然而入讨债,有“正月不讨债”之俗。 正月有“凡事讨个好兆头”的惯例。正月初一不动刀铲,不动扫帚,也有人上寺庙拜佛年,还有人去祖坟“拜冢年”。初二女儿、女婿拜年,亲朋开始往来走动,至亲与下辈若误过初二上门拜年被视作“失礼”。初五为“小元宵”,乡间人称“小开戒”,城里老闾请伙计喝春酒,初六开门应市,晚上“过灯节”,各路龙灯穿街过巷。山里人初三、初四“出行”,带香烛上山,砍两株枝繁叶茂小树,用红纸圈着树杆,竖立大门前,象征“劳动大吉”。 元 宵 :正月初十至十五日,是元宵灯节,各地张灯结彩,舞龙、舞狮、游花灯。 古时以社庙为单位组织龙灯、鱼灯、踏地戏、踩高跷、划旱船,各街巷则搭彩棚、悬挂花灯,整个元宵夜,锣鼓喧天,笙箫悦耳,鞭炮轰鸣,彻夜欢乐。 据建阳旧志载,乾隆时,苏州人蒋元枢说过“纸灯甲于天下,莫如建阳”。民国初时,元宵舞花钵灯,办花灯会,竖高照、大纛灯等。 元宵筵以吃薄饼(春饼)为主,用面浆匀摊于烧烫的平面铁锅上,烧成薄如纸的圆状面皮,包以绿豆芽、韭菜、香菇丝或冬笋瘦肉丝混炒的干菜,全家围坐一起吃食。 新中国成立前,大多地方在正月十五夜,举行赛灯迎神会,组建龙队,扮台阁、玩花灯。近年,南平、浦城、邵武、建阳等大部分县(市)仍组织花灯展览、龙狮演赛等民间传统文艺活动。 本文转自/网络 以上就是福建省各地市的春节习俗~有没有在文章里面看到你的所在地市的习俗呢?欢迎在文章底部留言分享你们当地的春节习俗哦~ 不 过 全 退

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多