| 历史上宦游富顺的滇籍才子 | 您所在的位置:网站首页 › 内江邱伟 › 历史上宦游富顺的滇籍才子 |

历史上宦游富顺的滇籍才子

|

历史上宦游富顺的滇籍才子

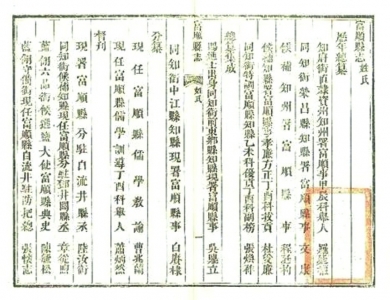

罗廷权在清同治版《富顺县志·姓氏》中以“总纂”身份排名第一。

严清事迹入选严清事迹入选《《明史明史》》 □刘刚云南地处西南边陲,素有“彩云之南”的美称,旧时常被称作蛮夷之邦。直到汉武帝开西南夷收降滇王并重新设郡赐王印,才让这个化外之地变身汉王朝的藩属之国,开始逐渐融入汉文化大家庭。特别是元朝在云南设立行省以来,科举制度随之在这个高原之地生根发芽,开科取士由此开启。历元、明、清三代,全省共考中文举人八千余人和文进士九百余人,成为云南不断走向文明开化的推动力量。 当然,因囿于科举时代“本籍回避”制度的规定,无数科场得意的滇籍才子不得不宦游四方,由士而仕,在追求“治国平天下”的历程中实现自己的人生价值。其中,有数十人到遥远的四川富顺,或任知县,或任县丞、主簿、典史、教谕、训导等佐属官,呈现富顺职官史上特有的云南现象。 富顺抗疫第一人陈常道陈常道,字子中,云南呈贡人,明嘉靖五年(1526年)丙戌科进士。嘉靖八年(1529年)出任富顺知县,旧志载其“谙练吏事”。 就在陈常道到任富顺的这年春,全县“时遇荒欠”,粮食绝收,老百姓忍饥挨饿,经济社会一片萧条。灾难面前,陈常道以身作则,带头“捐俸赈济”,与灾民共渡难关。哪知饥荒之余“复逢疠疫”,瘟疫又开始在县域内迅速流行开来。据旧志记载,疫情导致“殍者甚众”,呈现非常严重的态势。但大疫当前,陈常道不仅没有退缩,反而奔赴抗疫一线“施药救疗”,最终使疫情得到较好控制,“民赖以存活者甚众”。这既是富顺历史上第一起有文字记载的疫情,也是古代防疫工作卓有成效的一个典型案例。从职官角度看,陈常道堪称富顺抗疫第一人。 此外,陈常道还十分注重基础设施建设,这里试举二例。一是在县城东门外,明正统年间的陕西籍知县李真为“行者便之”,曾将舟渡改建成浮桥,人称“东津浮桥”。七八十年后的嘉靖初年,历经沧桑的东津浮桥已名存实亡,县城与东街之间的人员往来又重回舟渡时代。陈常道通过一番考察后,急老百姓之所急,即刻组织资金及人力物力,重建东津浮桥,让沱江“天堑”再变通途。二是在县治西的读易洞前,湖北籍知县周夔曾于明嘉靖四年(1525年)在此首创西湖书院,用以“馆授生徒”,但未等竣工即离任而去。陈常道到任后,与河南籍县丞侯秩一起全面接盘这个未竟工程,经“补其所阙,前功始毕”,不仅让“烂尾”变精品,更为日后富顺科甲鼎盛、才子迭出奠定了坚实的基础。 约四年后,陈常道从富顺升任朝廷某部主事。县志有载,“升任之日,老幼攀辕,为立去思碑。”同时,他的事迹也入载《钦定四库全书·云南通志》。如今,以陈常道为代表的陈氏家族,已是云南呈贡县享有盛名的科举世家。 著名廉吏严清严清,字直卿(另字公直),云南府(今昆明)人,明嘉靖二十二年(1543年)中乡举,次年中甲辰科进士。嘉靖二十四年(1545年)出任富顺知县,年仅21岁。 在古代,以少壮之年就任一县主官的情况并不多见。即便有,也常常因年轻有难以服众之嫌。不过,严清是个例外。据旧志载,严知县“妙年,初试断狱,无殊老吏。”意思是说,虽然严清年纪小,但第一次断案,就与精于吏事、熟谙公务案牍的官吏毫无差别。新官上任的第一把火,严清就在县人面前树立了学历高、能力强的年轻知县形象。 在任期间,严清“兼能清介自守,邑供冗费皆节省自奉,尤淡泊。”他清心少欲,在日常生活中崇尚节约,严格限制不必要的财政支出,尽量将节省下来的经费用于民生之事。其中,首屈一指的当属在文庙中重修乡贤祠和名宦祠。据明县丞侯秩《西湖书院记》载,嘉靖四年(1525年),知县周夔首创西湖书院时,曾于书院中“乃祠名宦、乡贤”,以“同堂合祀”的方式祭祀邑中名宦、乡贤。严清到任后一改旧制,分别在文庙的东西两侧修建名宦、乡贤二祠,与文庙、学宫紧密结合,开创了“二祠分祀”并正式附祀于文庙的制度先河,经清代继承后历民国至今未改,成为培养人才、激励后学的重要场所。 在整个任期内,严清“公廉恤民,治声大起”,廉能之名誉满县内外。县人、明隆庆朝翰林庶吉士熊敦朴在《城池记》中有这样的文字记述:“吾邑旧牧前此有大司寇、滇池严公(严清),御史大夫、郢都曾公(曾省吾),累以恩泽浃被并列显秩,邑人素知慕义。”熊敦朴文中以严清在富顺的为政之绩为例,目的是想激励当政者对百姓要施以恩泽,方可获得崇高的地位,足见严清在富顺执政时的威望之高。后来,严清因奔丧而离任。离开富顺时,“行李萧然,惟书籍数箧而已”,尽显清正廉洁的形象与风范。此后,严清历官四川按察使、贵州巡抚等职,最终累官吏部尚书,成为与于谦、海瑞等齐名的明代廉吏,其事迹入选《四川通志》和《明史》。 科举“学霸”查伟查伟,字警韦,云南鹤庆人,明隆庆元年(1567年)参加乡试考中丁卯科举人并获“经魁”,明万历二年(1574年)参加会试考中甲戌科进士且获“会魁”,是科举制度下名副其实的“学霸”。万历二年(1574年),查伟初授富顺知县。 据富顺旧志载,查伟“莅官刚正慈惠,持己驭民皆有规制”,“首咨邑政,铲蠹兴利,百废叙而理犁然,易观听矣。”这些文字表明,查伟是一位自律性极强的知县,不仅处理政务事必躬亲,还特别注重调查研究。 明万历四年(1576年),查伟到县北何家场(今自贡市大安区何市镇)一带考察,当他看到赖雅溪上著名的赖雅桥已倒塌并导致通达省城之路被迫中断时,“慨故桥圮,思饬之。”据县人、明嘉靖进士范懋和《重修赖雅桥记》载,该桥原为木桥,由县人、正德庚辰科进士何钟的先世所创,嘉靖后期先后有陈谟、邱齐云两位麻城籍知县接力修缮。为尽快修复大桥并畅通北部交通要道,查伟一边向何钟之子何友谊咨询大桥建设旧况,一边带头“亟捐禄资凡二十金”。在查伟的影响下,捐资建桥行动得到迅速响应,不仅“士民跃趋”,而且何友谊与内江人、明隆庆朝内阁宰辅赵贞吉之子赵鼎柱也加入募捐行列,甚至“凡里之耆义辈,并输赀以应,殆汇然集矣。”资金备足后,查伟命一沙弥任工程监督,桥洞口增设至三个,木桥变石桥,“工且速峻,直旦夕计”,“不数月而剧骖(七面相通的大道),视为康庄,所济方隅远矣。” 此外,查伟非常重视盐务管理,“所议盐法,悉准先哲裴公《管榷条例》”,凡制定的政策法令、产销制度和有关则例无不依法有据。至于役夫与车马等费用,“概行节省,终不忍以供一己者妨百姓也。”后来,查伟先后历官户部曹郎、南直隶凤阳府同知、真定府知府等职,但无论在哪个岗位上,均“清声卓然”。 修志知县罗廷权罗廷权,字鉴平,云南昆明人,清道光二十四年(1844年)甲辰科举人,清同治二年(1863年)授仁寿知县,同治四年(1865年)转成都知县。同治五年(1866年)六月署富顺知县,旧志载其“外严内宽,案无留牍。” 罗廷权在富顺的执政时间并不长,大约一年光景,但留下的业绩可圈可点,其中最令人瞩目的当数倡修清代第五部《富顺县志》。根据清同治十一年(1872年)河南籍知县吴鼎立撰《富顺县志·序》载,该县志于同治丁卯(1867年)启动。时罗廷权“慨然集众设局”,并邀请县人、同治甲子科副榜生吕上珍“主其事(担任主笔)”。哪知启动修志后约半年,罗廷权就离任而去,其后四年间历文康、程廷杓、杜受廉、张焕祚等四任知县均未成书,直到同治十一年才由视修志为“守土官重任”的知县吴鼎立镌刻刊行。该志除续增道光版县志后的诸事外,还新设部分条目,如兵防门中新增城防、寨堡、平滇事略,文苑门增设艺文,盐政门新增自流井风物名实说等,尤其是卷一增刻图绘二十余幅并附图说,均具有较高的历史价值。尽管罗廷权因客观原因在修志上有善始而未善终,但其开创意义不言而喻。其实,罗廷权到富顺任职前,还先后开局倡修有同治《仁寿县志》和《成都县志》,可惜均因另赴他任而事未竟,但无不显示他对修志工作的热爱、责任和担当。 此外,罗廷权还重视社会民生工作。清同治五年,罗廷权为创建于清嘉庆十七年(1812年)的板桥书院(今富顺县板桥镇九年制学校前身)“立案示谕,镌碑有规条十二,批谕板桥书院收支、赛会、延师、招佃事永远奉行。”同治六年,罗廷权委任职员萧亿元监修已遭兵燹损毁的养济院(又名广仁堂),修建规模达“四重共三十余间”。工程刚竣工,“居民不戒于火,此屋独存。人咸谓罗公惠爱,所感有碑记。”同年,罗廷权示谕文生甘旨和职员甘咸亨重建大司空坊,以纪念曾获嘉靖皇帝御赐祭文的大才子、明工部尚书甘为霖。 清同治九年(1870年),罗廷权升任资州直隶州知州。 以上四人,既是宦游富顺的优秀滇籍才子代表,也是促进边疆与内地人才交流和文化传播的先行者。另外,宦游富顺的还包括鲁良、张紞、陶廉、万文彩、赵汝谦、杨启昌等六名明知县和张宗李、段荣恩、唐致远、陈桢、熊廷权等五名清知县,以及明清两代三十九名佐属官。在这个庞大的群体中,有出任知县长达八年的鲁良(云南阳宗人),有同时获评名宦的前后两任知县陶廉(云南曲靖人)和万文彩(云南临安人),还有道光年间两次出任知县的段荣恩(云南安宁人),他们跨越从明宣德至清光绪长达五百年的时空距离,在云南赴任富顺的仕宦之路上前后接力,书写了滇籍才子宦游四方的富顺奇迹。 来源:四川省地方志工作办公室 |

【本文地址】