| 中国的“梵高”,旷代奇才一代宗师 | 您所在的位置:网站首页 › 兰馨画家简介 › 中国的“梵高”,旷代奇才一代宗师 |

中国的“梵高”,旷代奇才一代宗师

|

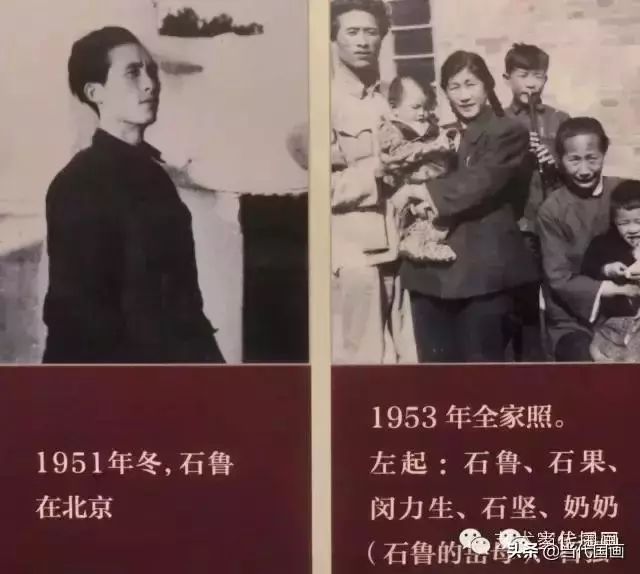

石鲁曾任中国美术家协会常务 理事、美协陕西分会主席、陕西书法家协会主席等职。

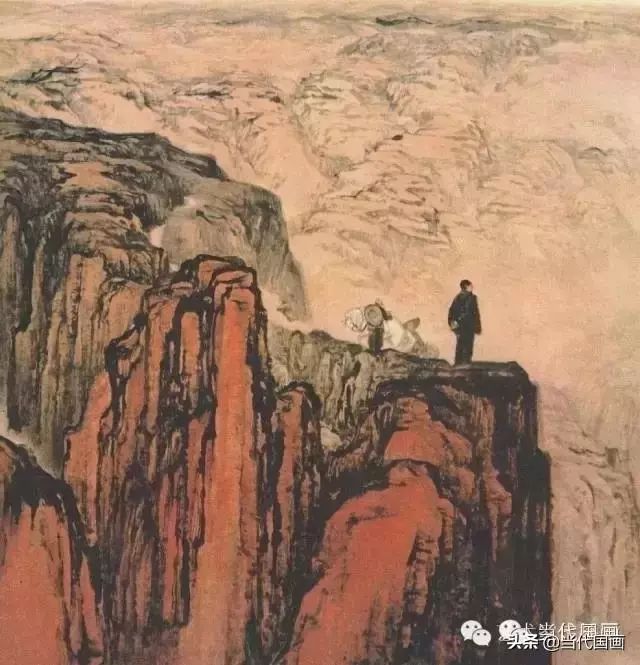

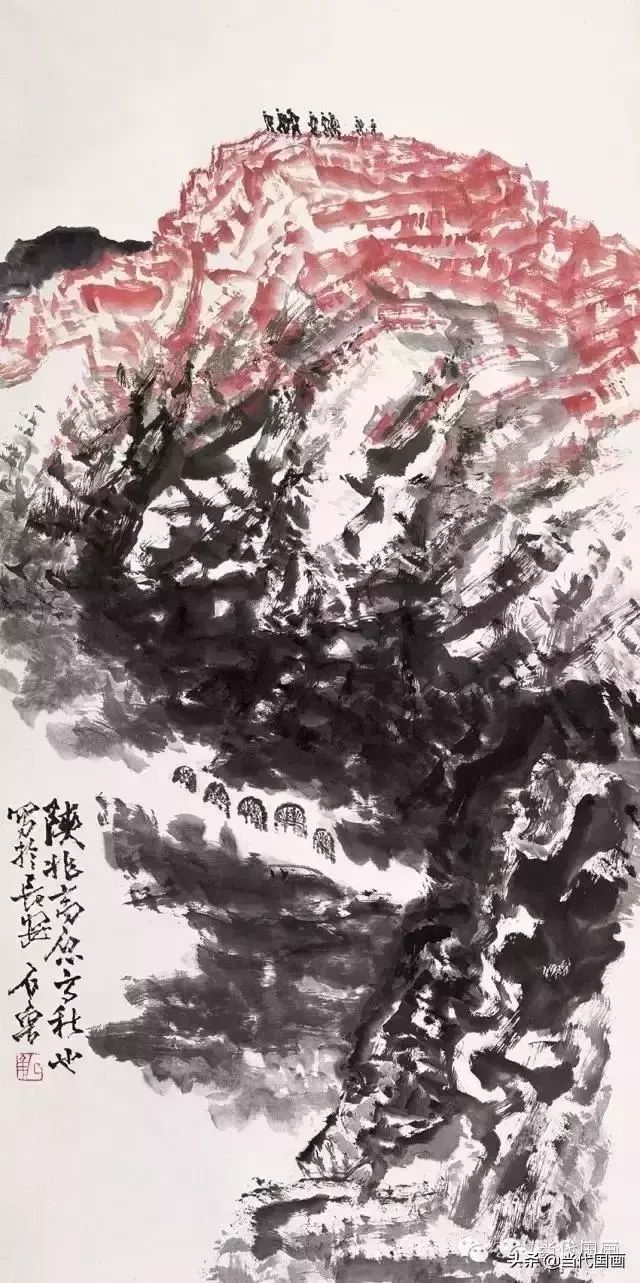

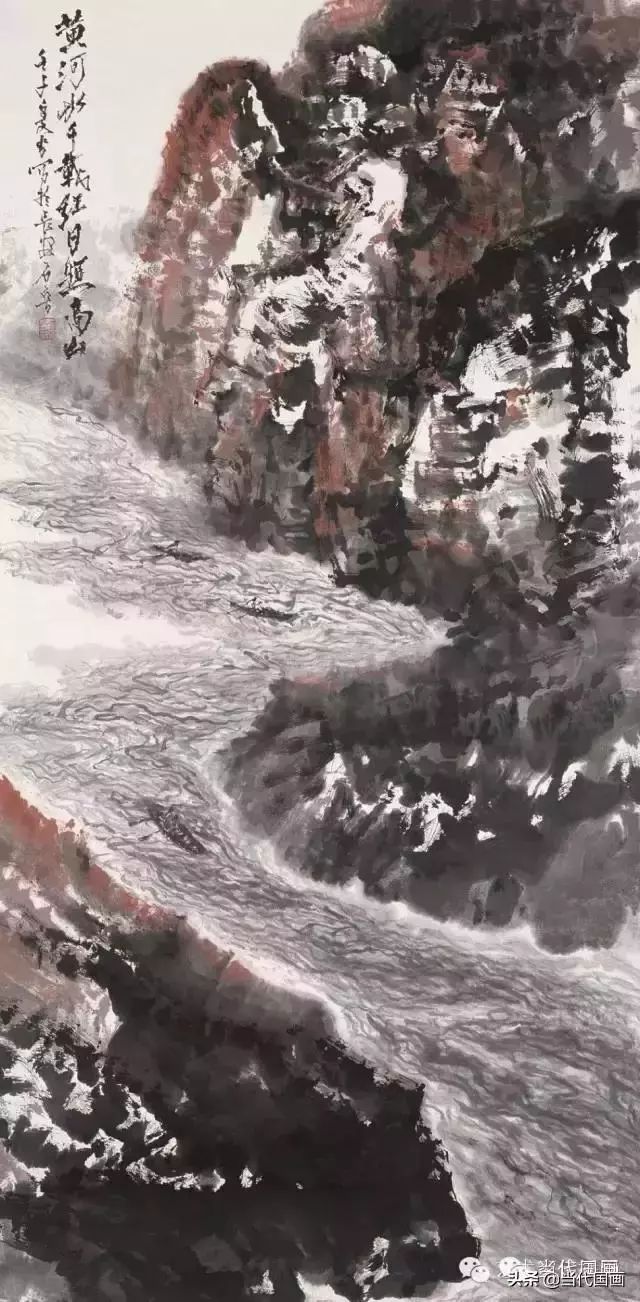

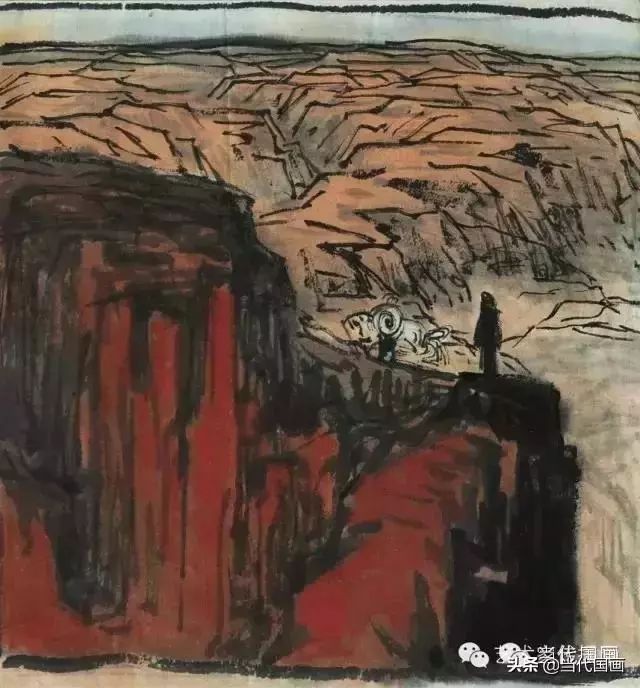

《转战陕北》1959年 《转战陕北》的是是非非 《转战陕北》是石鲁最著名的代表作,他一生的悲喜欢乐、沉浮升迁、上上下下和是是非非无不都和此画有关,可以说是成也“转战”,败也“转战”。 《转战陕北》不仅是石鲁的代表作,它还是中国画发展历程中一个非常重要的里程碑,更是一个重要流派崛起的一面大旗。石鲁一生中围绕着《转战陕北》而起的是是非非真是太令人同情,也太令人感慨了。 《转战陕北》是石鲁在1959年的作品,这是为迎接即将落成的首都十大建筑之一中国革命历史博物馆而创作的一幅主题画。这项工作交由全国美协来协调,在全国各地组织了一大批的画家来分配任务。陕西一共去了4位,由石鲁负责。《转战陕北》就是石鲁在那时接下的任务。 《转战陕北》是一幅历史画,它表现的是1947年的西北战场上,毛主席在陕北的黄土高原上转战的场景。在画面上,毛主席正站在一座黄土山崖的绝壁顶上,正负手于后,遥望黄河。在他的前面,是陕北黄土高原的千山万壑,一层接一层的土塬遮住了天空。在毛主席身后,只有两兵一马。毛主席并不是正面对着观众,而是侧面对着观众。这样的一种构图,在当时来说是非常新奇的,也是非常大胆的,在送审时虽然产生了许多争议,但最终获得了好评,通过了这一方案。 《转战陕北》的成功不仅在革命主题的诗意化方面,而且还巧妙地将山水画和人物画进行了结合,将革命的浪漫主义和革命的现实主义进行了结合,将西洋的构图、透视、明暗等技法融入中国画,在艺术上尝试将物境作为人物心境的延伸,以大写意的方法写出了意境,而且对领袖的形象作了背侧面的描绘。这些都是非常大胆的开拓。 而更重要的是,随着《转战陕北》在全国的获誉,一个重要的画派也在中国画坛上崛起了。

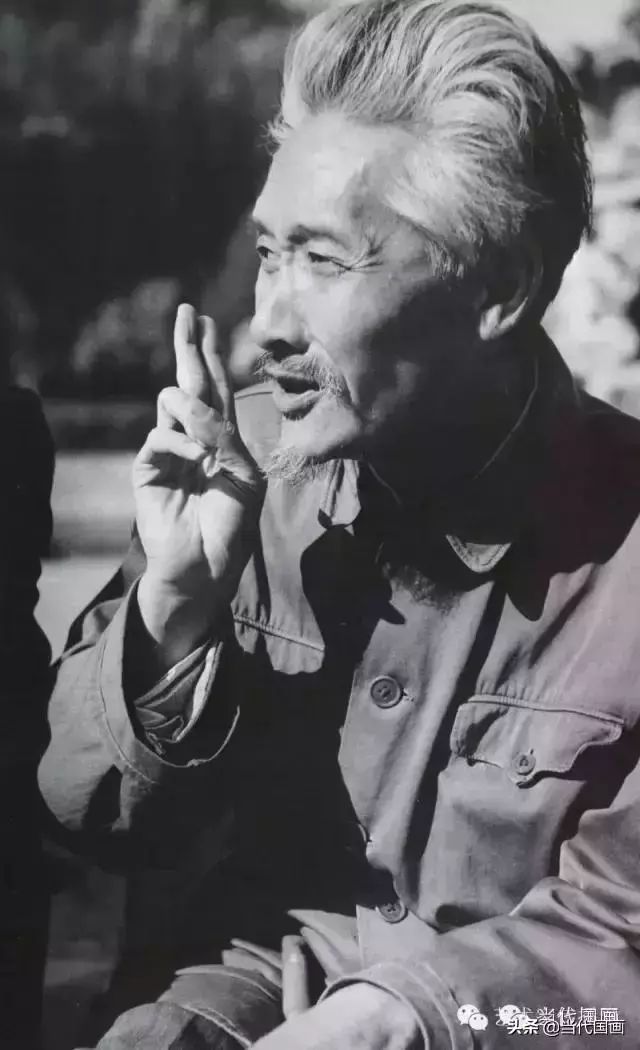

人物纪实:石鲁生命最后的日子 魏雅华/文 作为曾经亲历了“文化大革命”那场历时10年的中华民族大劫难的人,那记忆是铭心刻骨、没齿难忘的。时光的长河并没有磨灭那段记忆,反而如大浪淘沙一般,让那段记忆愈加如金子般熠熠闪烁。

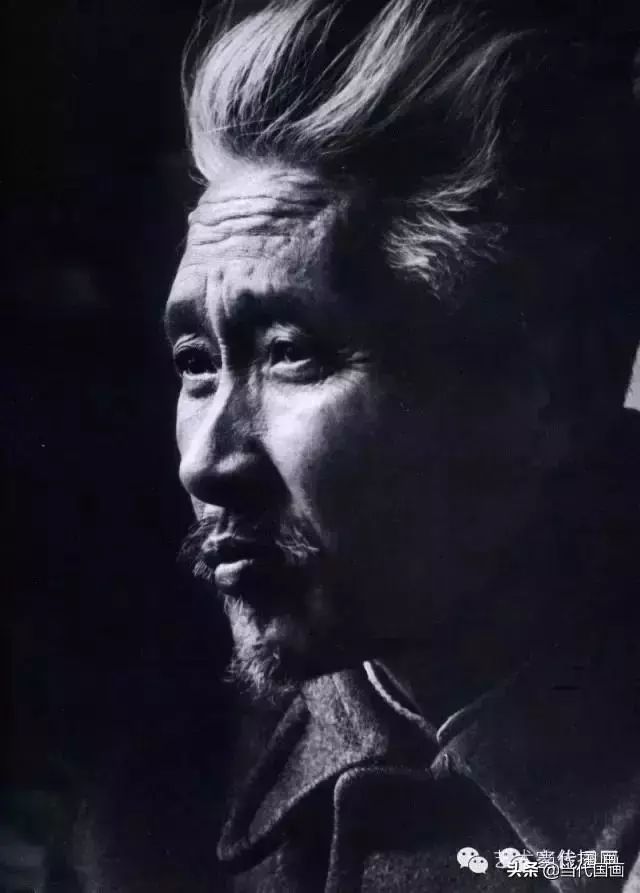

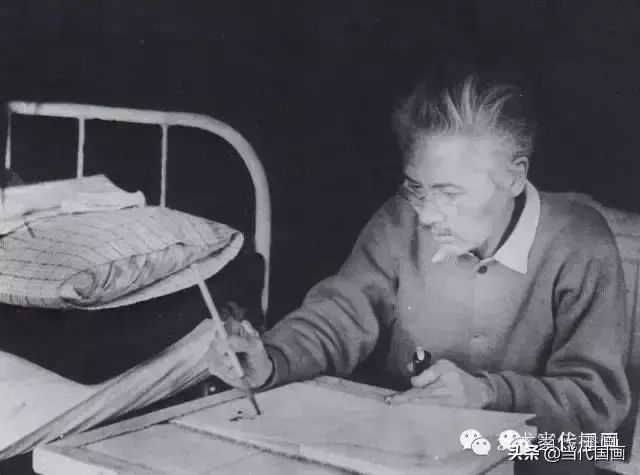

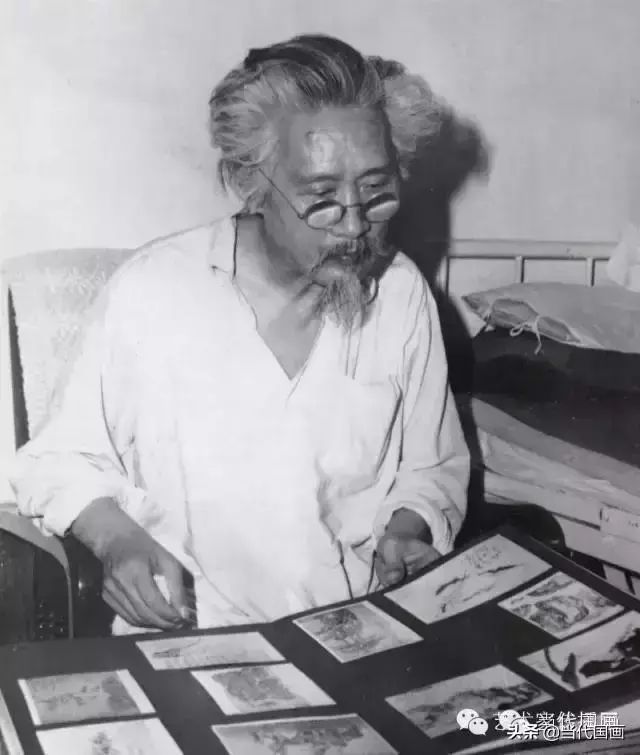

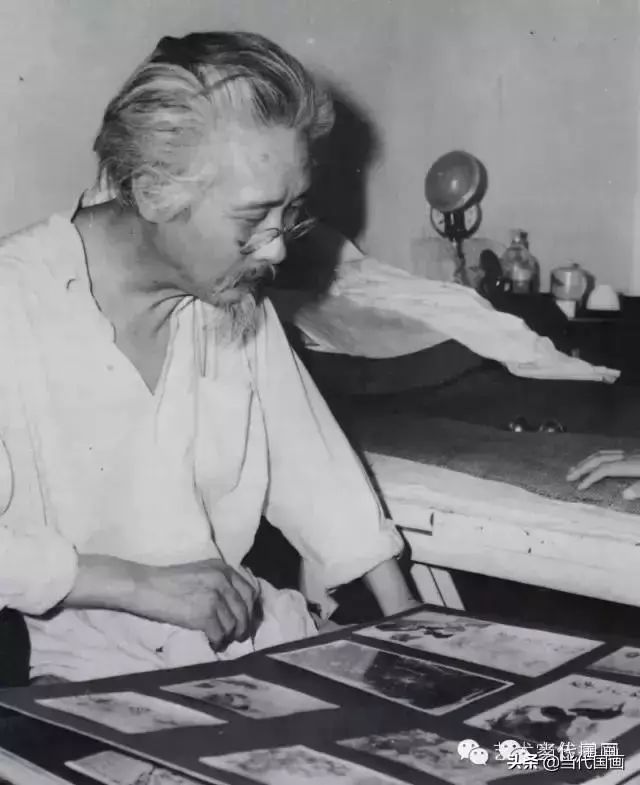

只要一提起那些岁月,我的面前就会出现一个老人的影子,一个拖着孱弱的病躯、满头长发飘逸、瘦骨嶙峋的老人。一个不幸的、蜗居在老旧的民居土屋里一脸苍桑的老人。一个代表了一个时代的,如同一座不可逾越的高峰的一位伟大的画家。

1967年、1968年,在那玉石俱焚、焚琴煮鹤的年头,我与这位历尽劫难的老人,天天厮守作伴,夜夜对灯神侃。忘却了世界的存在,忘却了人世的荣辱兴衰。 那时我与石鲁真如鲁迅诗中所写的:破帽遮颜过闹市,未敢翻身已碰头,躲进小楼成一统,管它春夏与秋冬。我是多么地怀念与石鲁互相取暖的那些日子啊。可惜的是,那些日子再也不会有了。

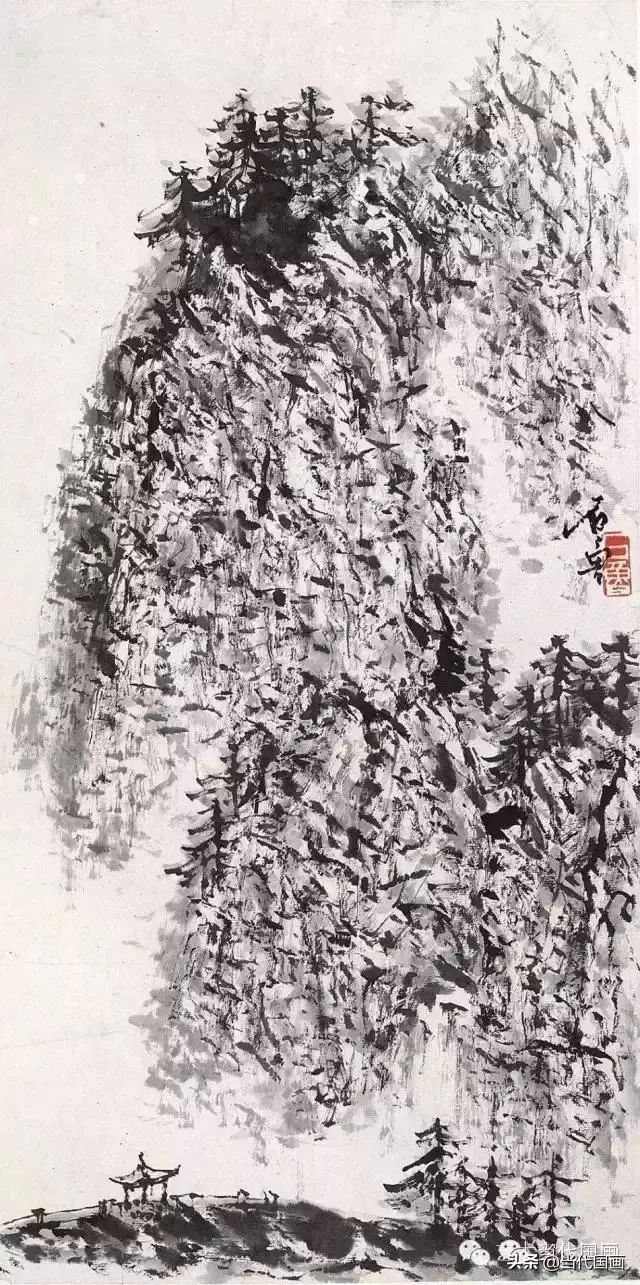

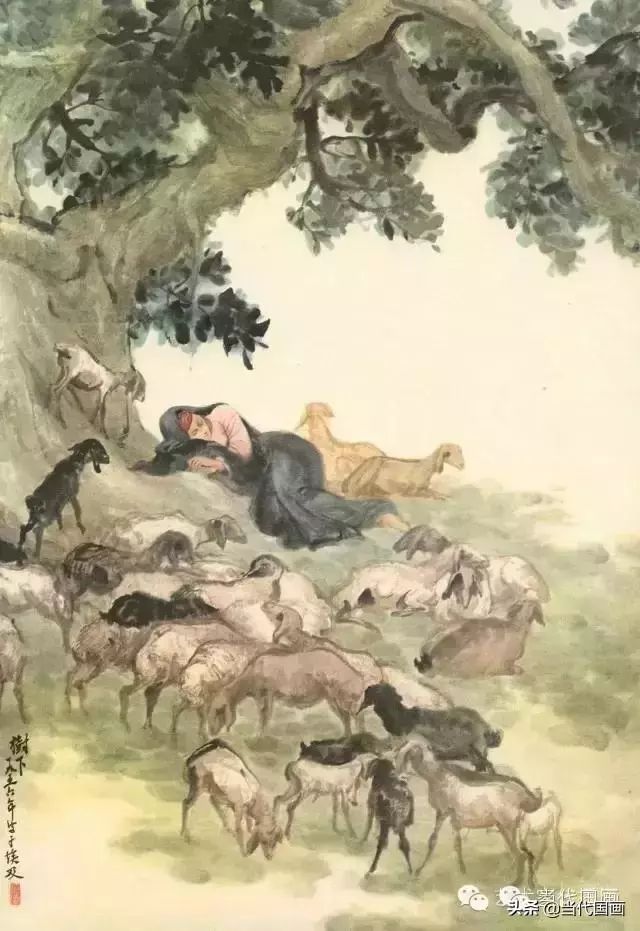

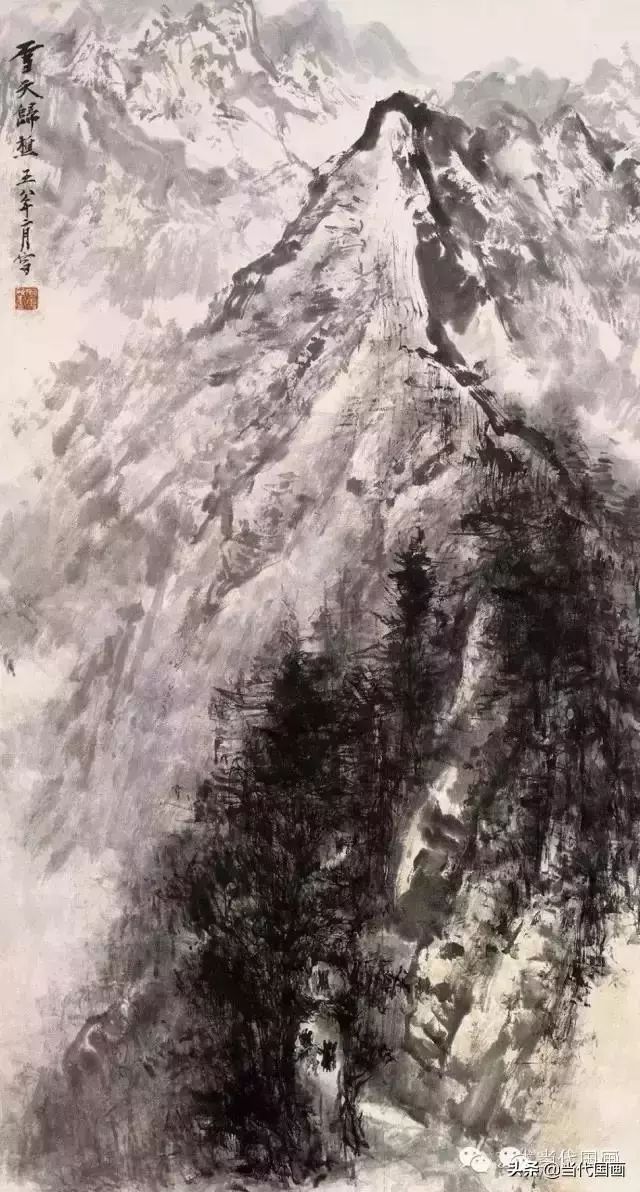

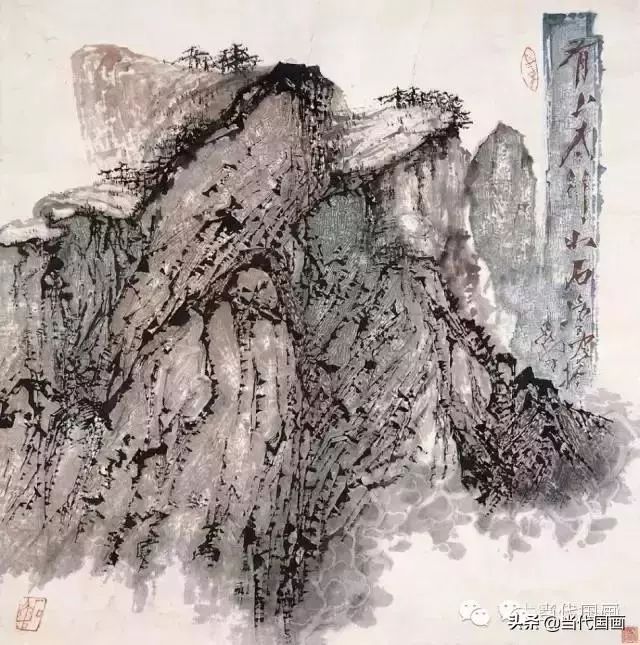

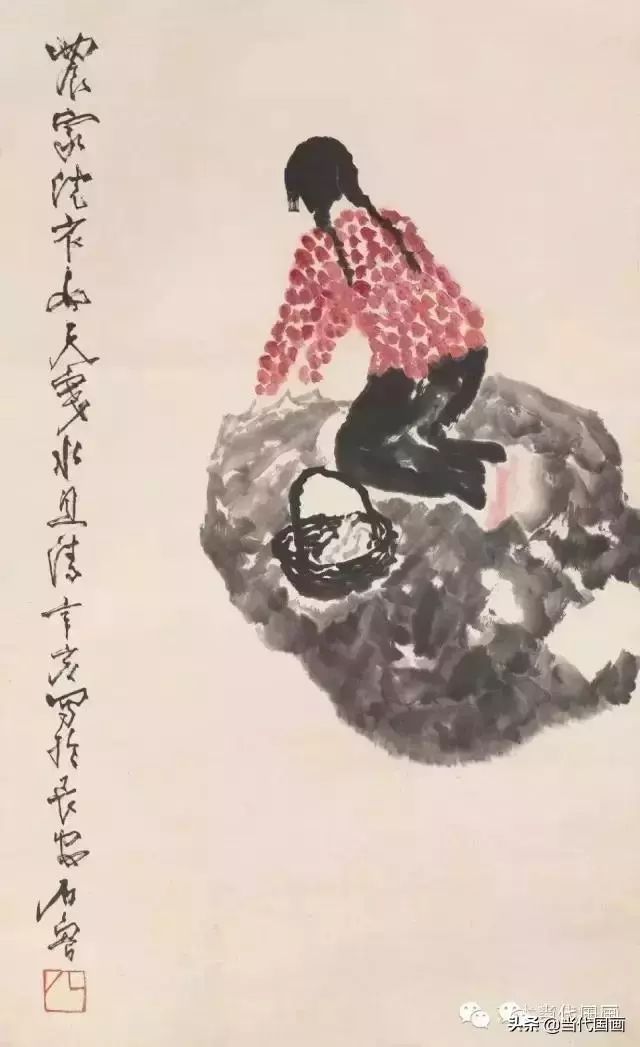

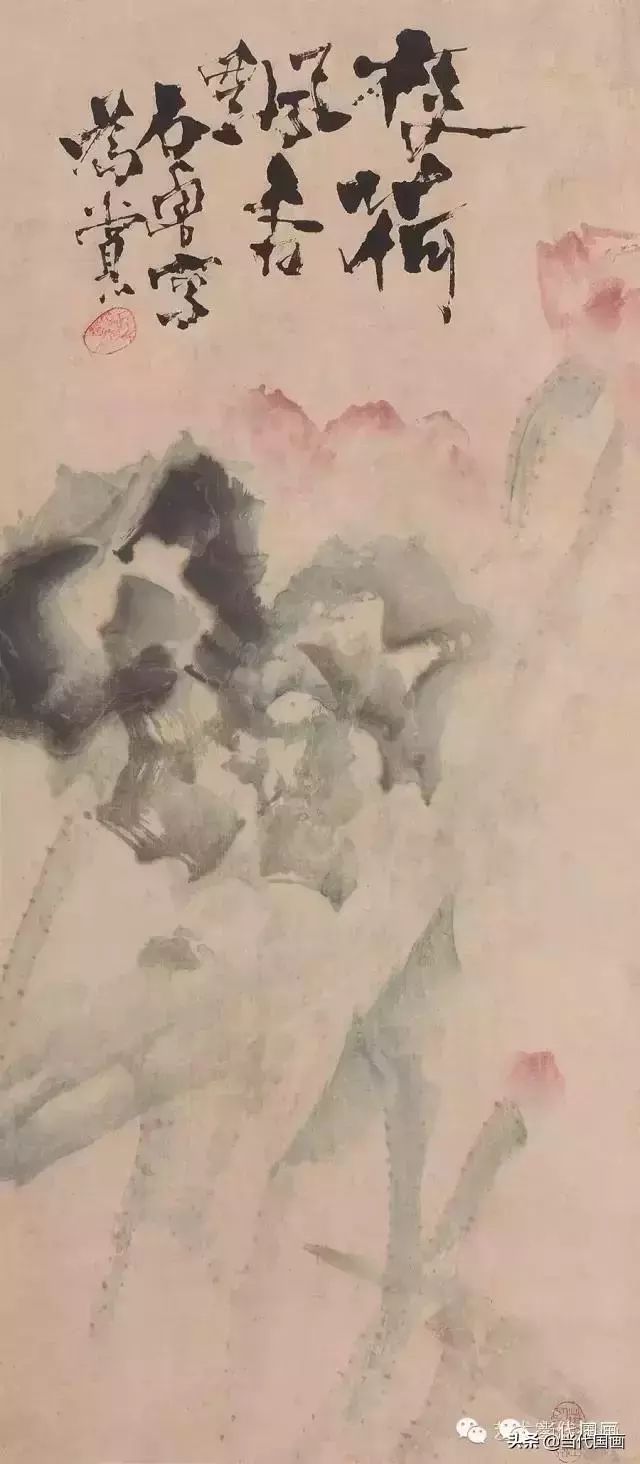

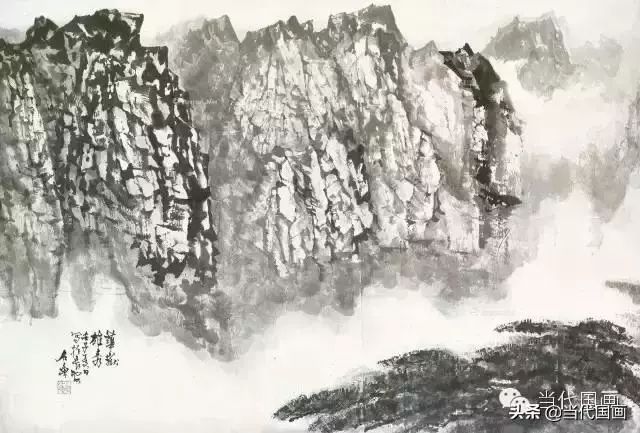

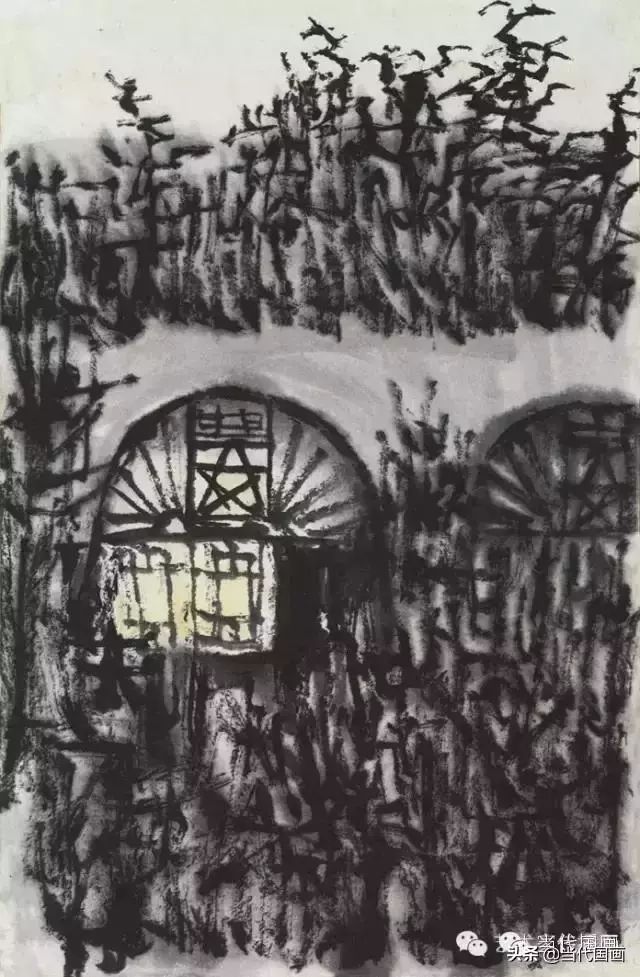

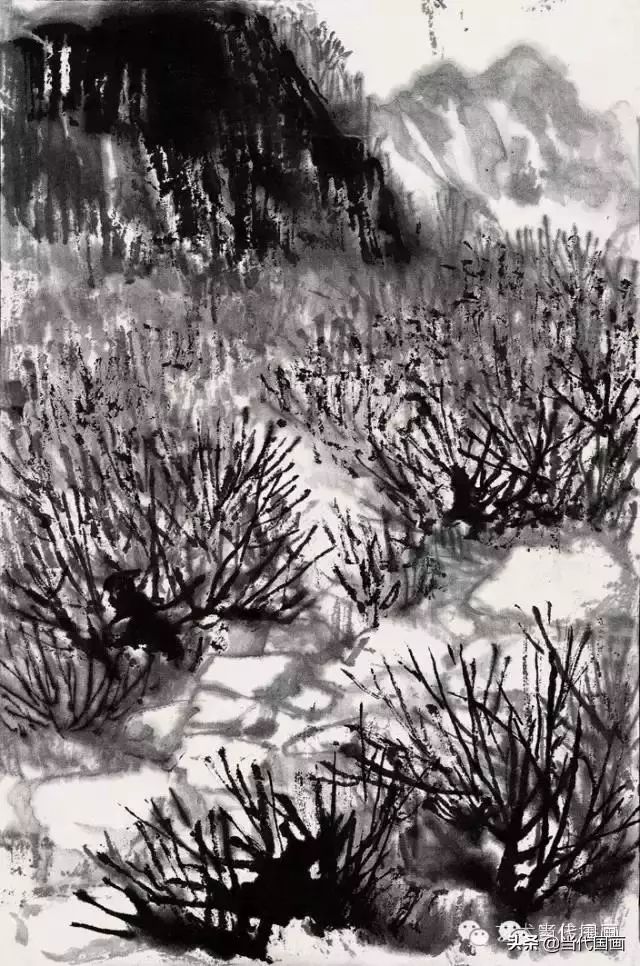

墨色山水

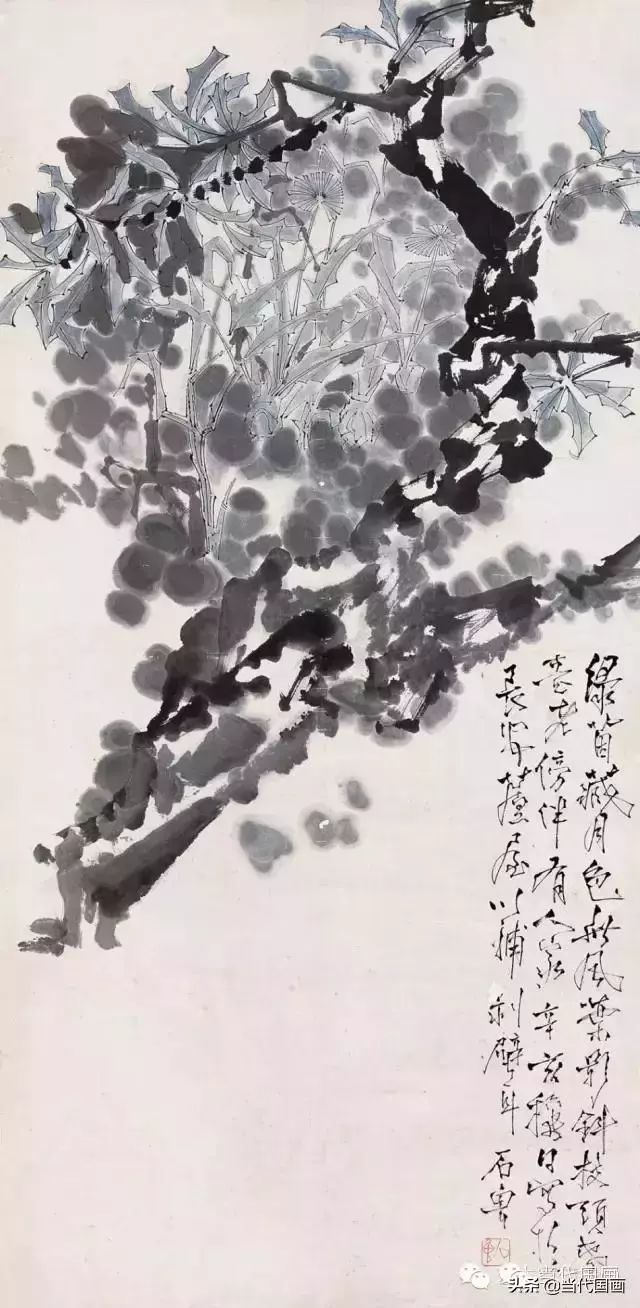

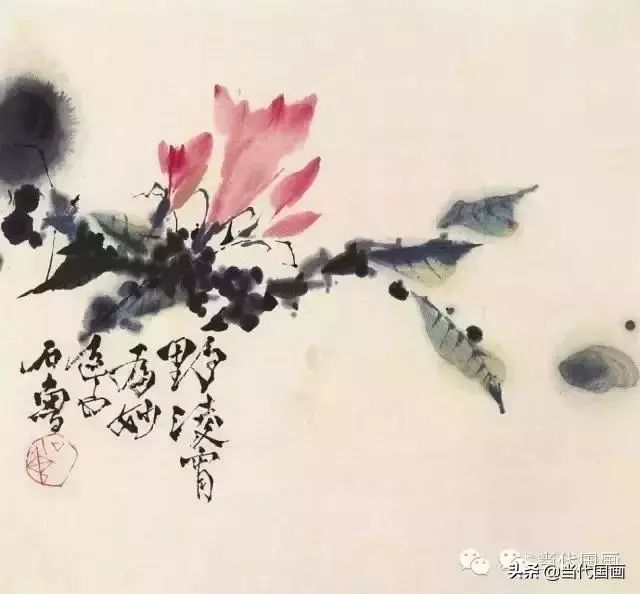

绿茵藏月色 初识石鲁 石鲁,中国画坛的旷代奇才。如今的国际藏家称石鲁为中国的“梵高”,他是以“乱、黑、怪”为特点的长安画派创始人、国画大师、前陕西省美术家协会主席。 如今,石鲁的画已成中国画中之神品。早在1985年,他的《华岳之雄》,便在美国纽约以5万美元成交。1992年在香港佳士得拍卖会上,石鲁信手拈来的“空灵”两字,竟以5.5万港元拍出。1989年,他的《峨嵋积雪》在苏富比拍卖中以165万港元成交。3年后,《峨嵋积雪》再次在苏富比亮相,结果以235.4万港元成交,再创石鲁作品价格新高。

石鲁 转战陕北 对于石鲁我仰慕已久,名声之大,如雷贯耳。 我最初认识石鲁,是从石鲁的《转战陕北》。我是在1964年的建国15周年画展上初读此画,便为此作的气势磅礴震撼不已。而在技巧的创新上,更是中国画史上划时代的作品。

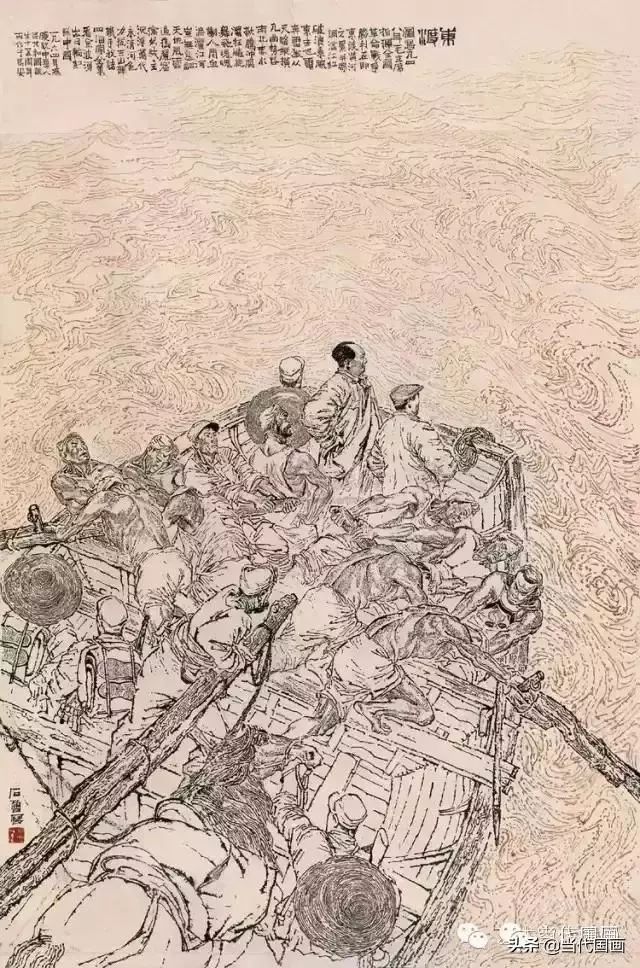

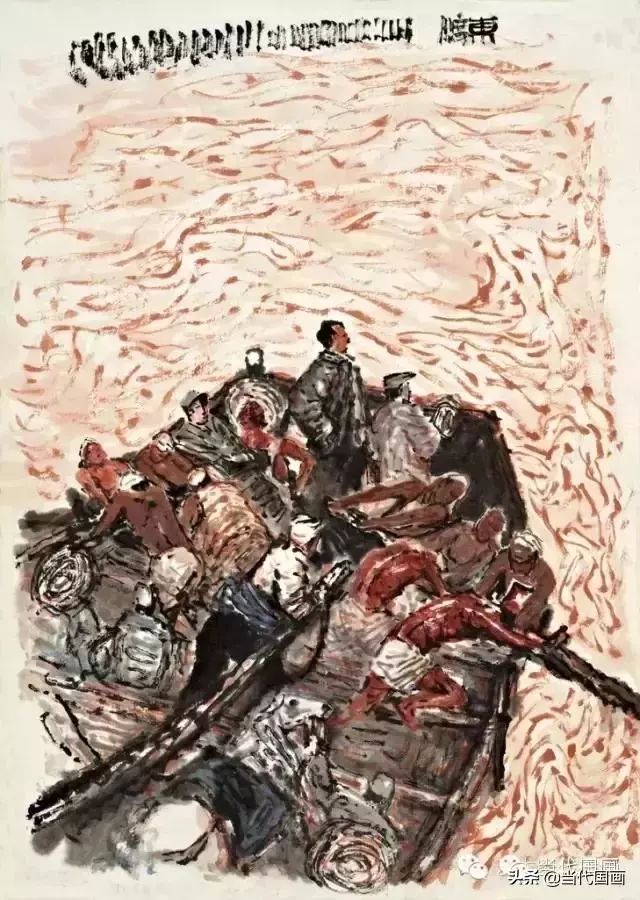

旋即,我又见到了石鲁的巨幅神品《东渡》,那是石鲁作品的又一个高峰。在中国画的人物画上,由于在相当长的历史上,中国画既没有专门的院校,也没有专门的画院,更没有专业的人体模特,所以中国画在表现人体上,解剖不准,对骨骼、肌肉的表现扭曲浮浅,远不能与欧洲文艺复兴时期的西洋画对人体的表现力相比。

石鲁的《东渡》让我们重新认识中国画对人体的表现力,石鲁用中国画表现岩石的焦墨枯皴技巧,来表现人物的肌肉骨骼,表现力让人震撼不已。我对石鲁的敬仰之情油然而生,如高山之仰止。

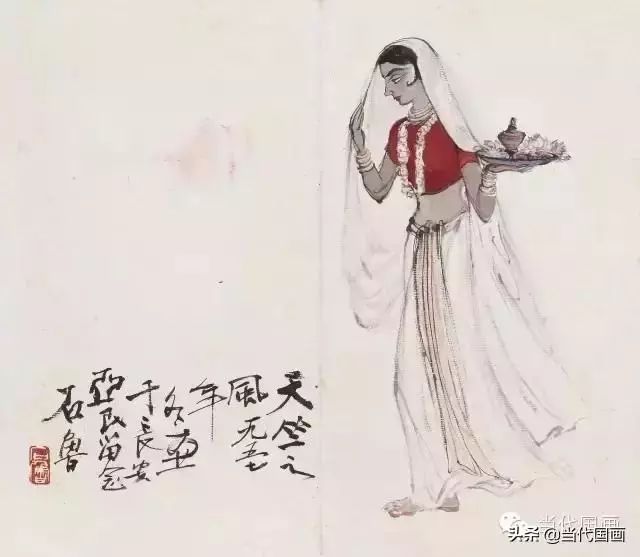

印度写生 然而真正让我动情的,是在“文革”之初。 一次,我偶而路过美协,进到美协大院,在美协那破旧的院墙上,读到了铺天盖地的批判石鲁的大字报。那幅长达五六十米的大字报,抄录了石鲁的《旅埃日记》,文字之美使我只看了几行,便再也挪不动步,一口气读完了上万字的《旅埃日记》。 读完后,我的感觉是,石鲁不仅是大画家,还是大文学家,大美学家,大思想家,大哲学家。

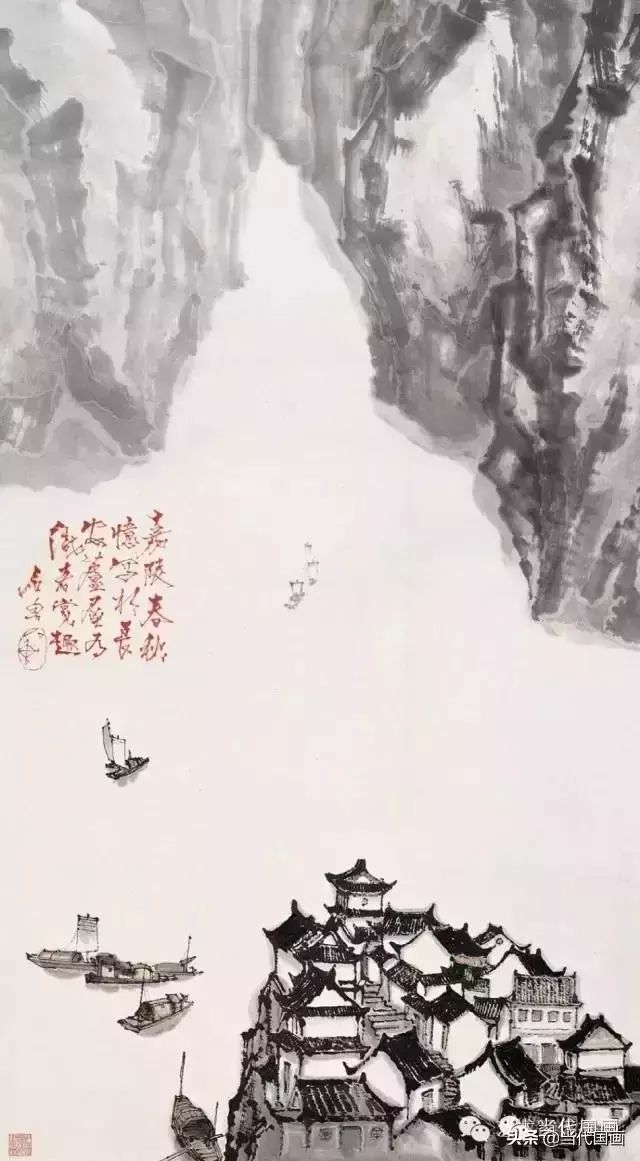

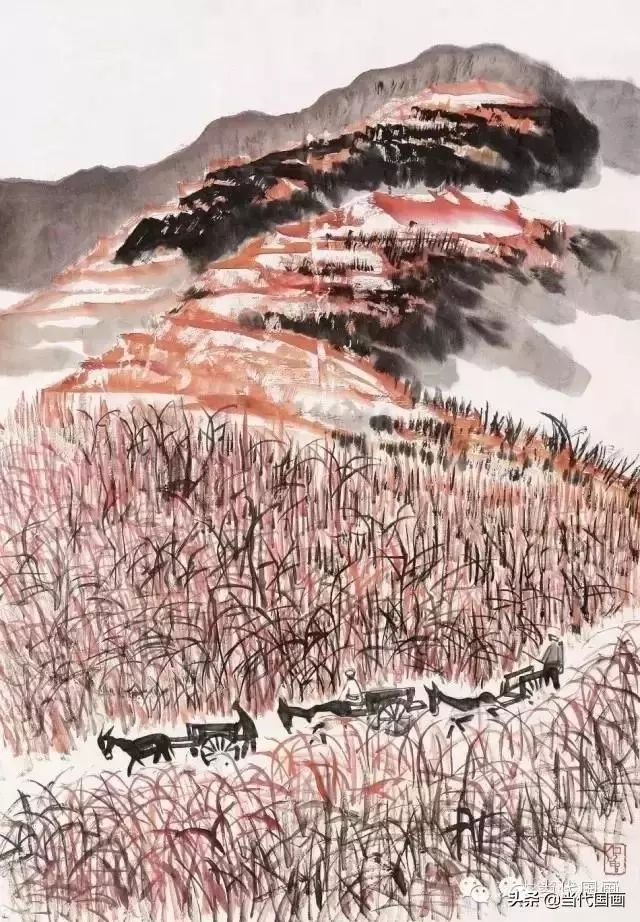

嘉陵春秋

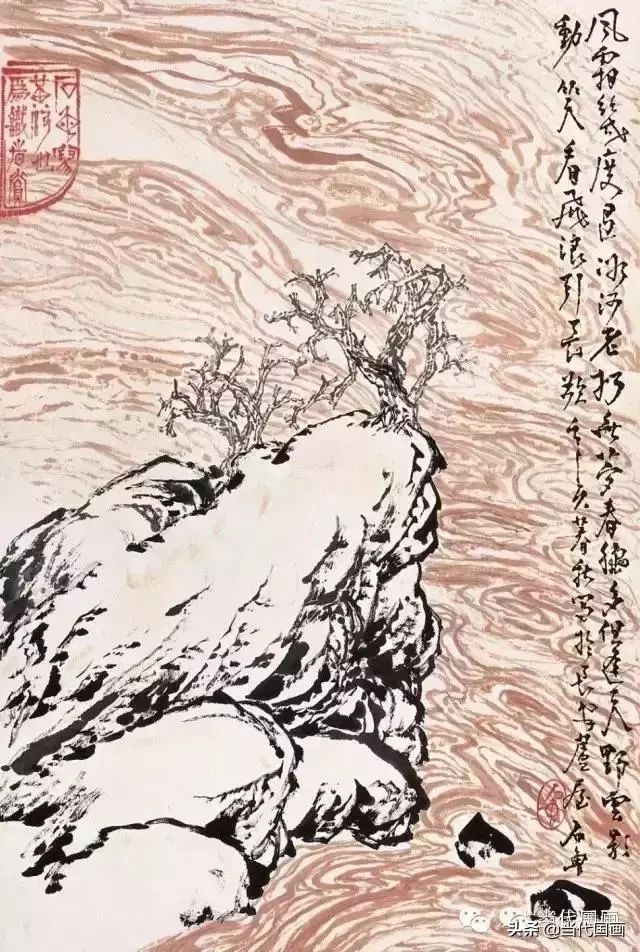

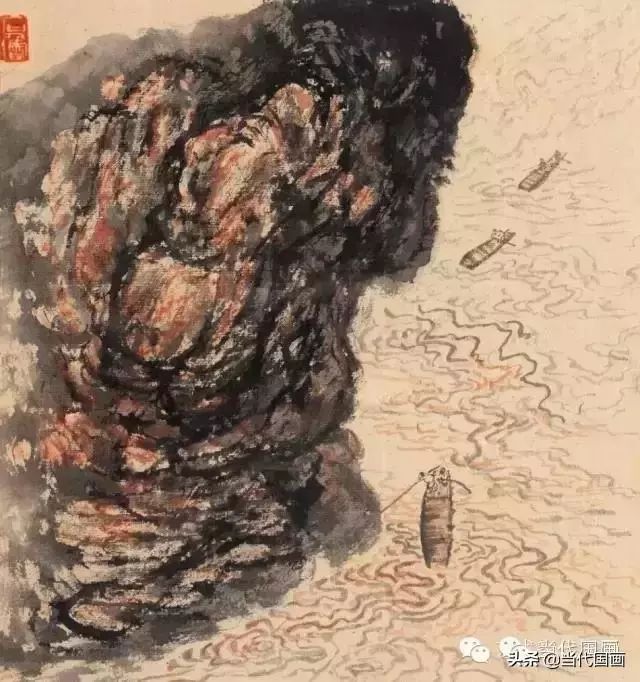

黄河急流

我认识石鲁是在他的家中。 那天,是石鲁的夫人闵力生约我到她的家中做客,闵力生对我介绍说:这就是石鲁。那时他卧病在床。闵力生对我说,石鲁老了,老了,文革开始前,石鲁简直是个小伙子。她说这话,我信。

那一年,石鲁才不过48岁,年富力强的中青年而已,可看上去已老态龙钟,仿佛70多岁的人,长得很长的头发胡须花白,一脸病容。 闵力生对我说,石鲁一下子老得不像样子了。他革命了一辈子,现在成了“现行反革命”了。

在“文革”中,“现行反革命”是天底下最大、最高、最重、最可怕的,可以杀头的大帽子。“文革”10年,那真是一个无法无天的时代,是一个既标榜言论自由,又可以因几句话,便会招来牢狱之灾、杀身之祸的时代。那是一个不知法律为何物的时代。 我问:凭什么? 她说:《转战陕北》。人家说,他污蔑毛主席,说他是暗指“悬崖勒马”。他又出身大地主家庭。 我愕然了。 那个时代,是个既没理可讲、也没有可讲理的地方的时代。那个时代,是个可以很坦然地指鹿为马的时代。难怪巴金会写出为不能讲真话深切反省和自责的《随想录》。

她对我说,石鲁原名冯玉珩,又叫冯悭兰。因崇拜石涛和鲁迅,遂改名石鲁。她对我说,她与石鲁是在延安认识的,那时她在文工团,是个演员,演过歌剧《白毛女》中的杨二嫂。她说这话我信,到现在,她还保持着很好的身材,细柳柳的,很美。 那天,天阴得很重,屋里很黑。石鲁拥被坐在床上,精神很不好,看看我,他只裂开因被打而缺了许多颗牙的嘴,冲我笑笑,算作礼貌。那天,我们都很压抑。 我很难过,唉,这就是我敬仰如斯、崇拜如斯、不幸的石鲁!

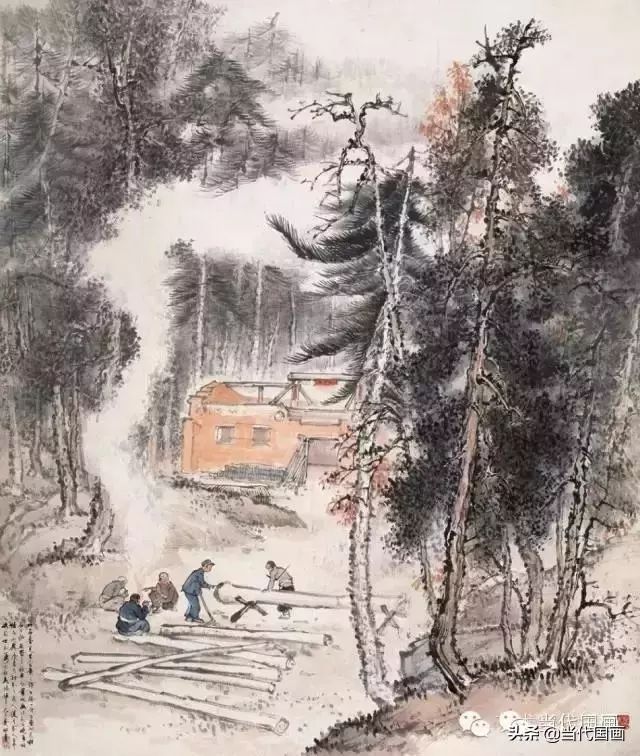

雪天归樵

太行山 石鲁的小屋 我再次去探望石鲁,石鲁已搬到了对面的小屋。那仍是间民居土屋,狭长狭长,宽不过两三米,长却有二三十米,真的是间画廊了。屋子极整洁,一尘不染,窗明几亮。已布置成了画室,长长的粉墙上有许多镜框,里面有画。让我喜欢不已。简直是世外桃源了。 石鲁的气色好多了,他让我坐,我却遍视屋中,不敢落座。原来,所有的桌凳椅上,都摆着非常精美的端砚,我何敢落座?岂不侮辱斯文? 石鲁却笑,说,坐呀,这石头上光滑冰冷,坐着不是很舒服吗?

我说,我还是站着吧,还是站着舒服。我俩皆大笑。 我看墙上的画,那是石鲁的陕南写生组画,有20多幅,山水人物花鸟,都极尽精美,若非先生落难,我何以能见如此神品?可惜,此后的这近40年来,至今石鲁的这批陕南写生画作,再也没有出现,人间蒸发了。

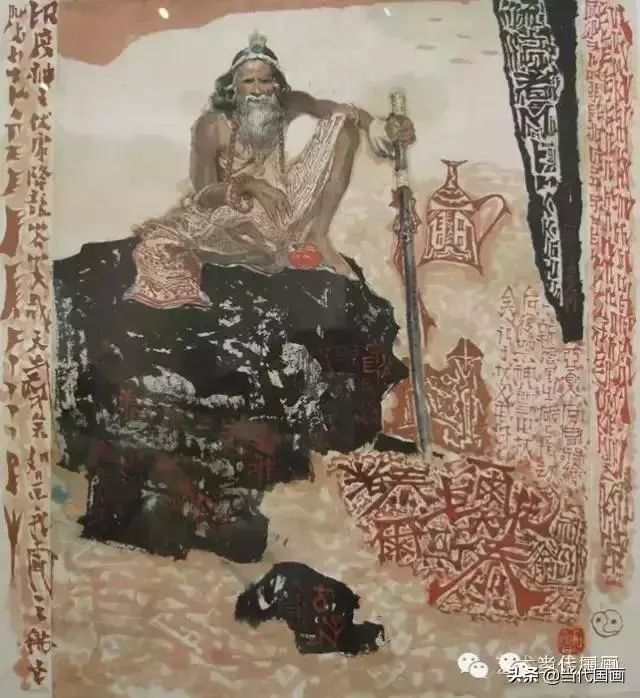

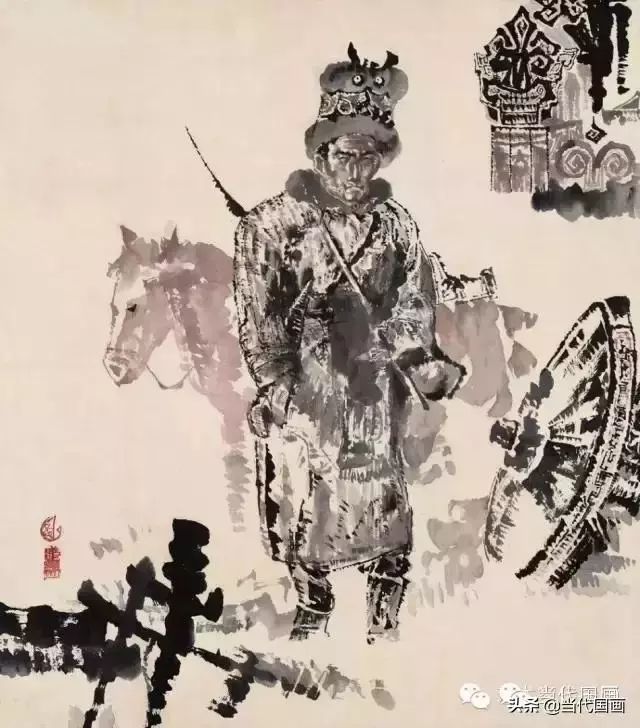

伯乐相马图

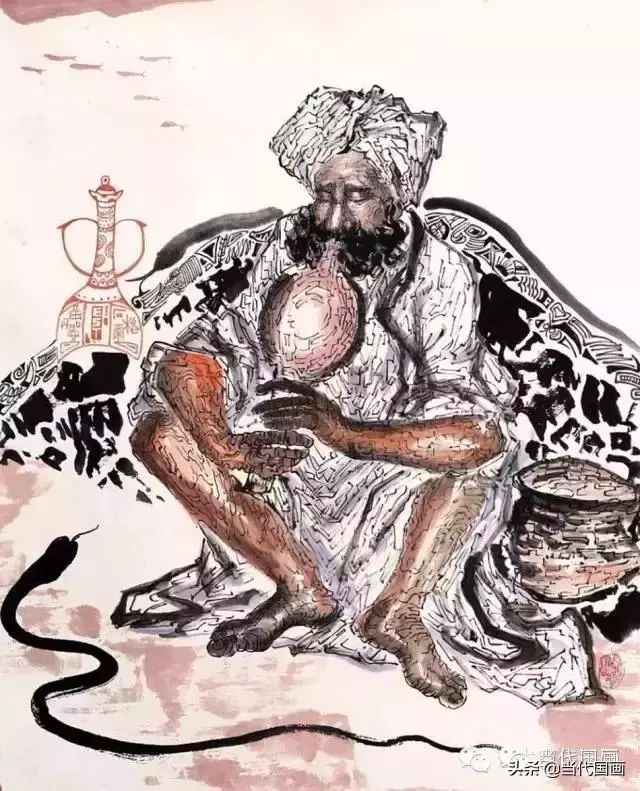

埃及男人像 奇怪的是,石鲁在这些画中的飞白留白之处,不仅写了许多字,还有些英文。从当时看,这些字似乎写得不是地方,且莫明其妙。中国画中的飞白留白是极讲究章法的,是中国画上非常重要的组成部分,如同透气孔般,是不可随便填堵的。并且,在中国画上用毛笔写英文,也有点不伦不类。我怀疑当时的石鲁,精神已有些不大对头。 当然,也很可能是他的“独创”。石鲁便是石鲁,石鲁有他的变异,如同毕加索一般,非常人所能看透看懂。若非如此,便不是石鲁了。可惜的是,这批画消失得无影无踪,我们再也无法研究那一时期的石鲁画作以及那一时期石鲁的思维之谜了。

我曾看过一部上世纪60年代的电影《暴风雨中的雄鹰》,片头打出的编剧,居然是画家石鲁。那年头中国每年出不了几部电影,所以,出一部电影是件很了不起的大事。 我问石鲁:你怎么会写电影剧本? 他说,那是我去青海采风,遇到大雨,道路被冲毁了,我被困在一个小旅店,前进不能,后退不得,无事可作,便写了一个电影剧本。寄给了长春电影制片厂。后边的事,我便不知道了。 他问我:拍了吗?上演了吗? 我说,我都看了。 他惊讶地说:是吗?

石榴已黄矣 他又说,后来,电影厂把修改后的本子寄给他看,他看了,改得一塌糊涂。他说,那不是我的本子,我不承认那是我的本子,跟我没关系。 我看过那部电影,的确不怎么样。是部很平庸的片子,难怪石鲁不认。 我问:片酬拿到了吗? 他说,拿到了,给了1万块钱。

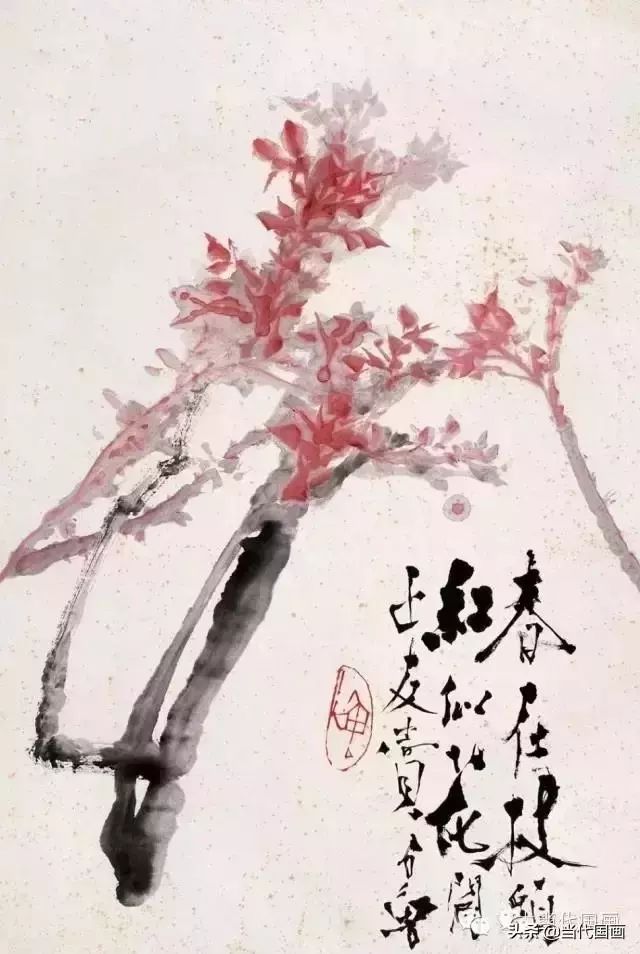

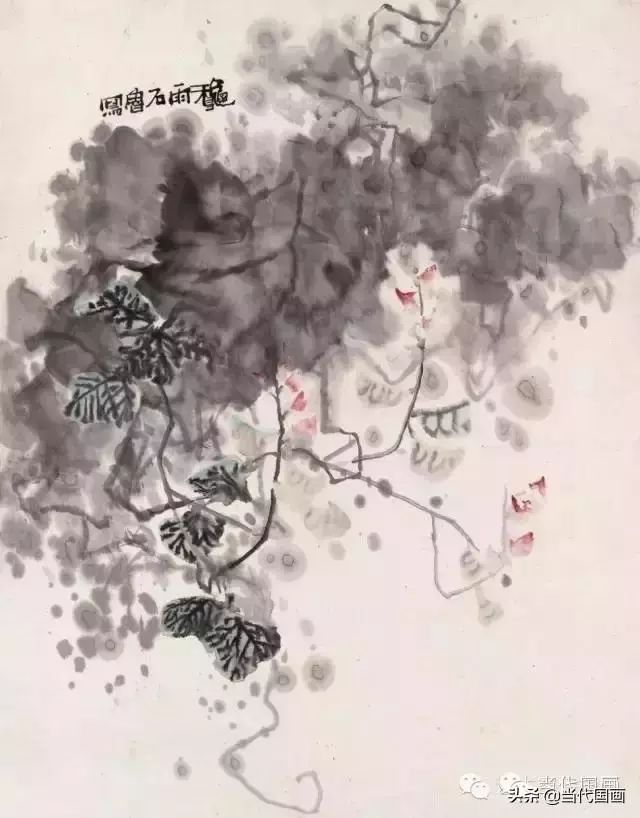

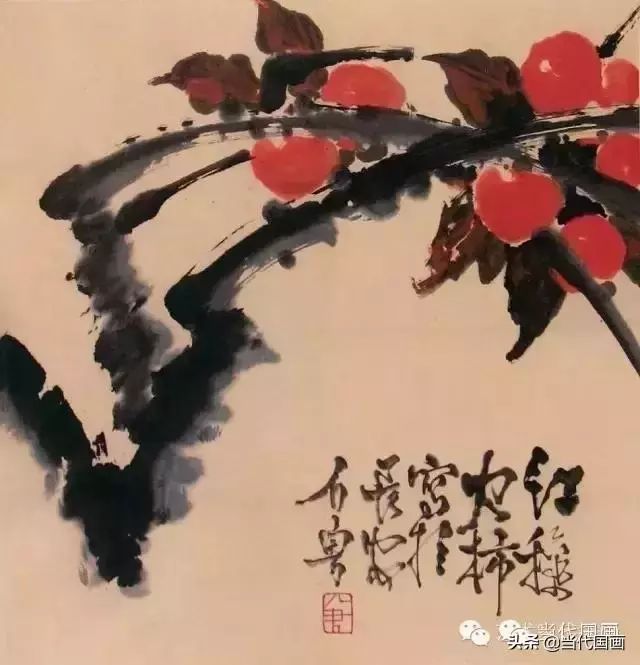

春在枝头

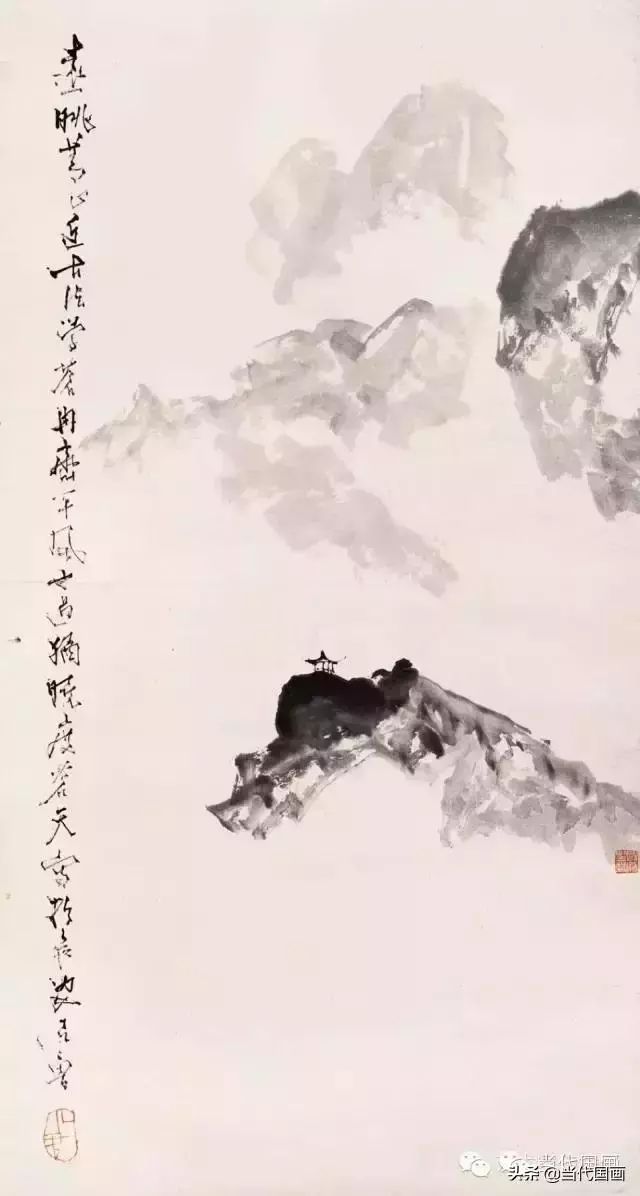

苍山远眺

布拉格宫图 上世纪60年代,1万块钱是一笔巨大得让人不敢期盼的财富。我那年一个月工资才拿42块钱,可就这42块钱,我一个人的日子还过得蛮滋润。 石鲁说:我拿了那1万块钱,当即用8000元买了宣纸,剩下的,请美协的同事们吃了顿饭,便差不多花完了。

买了8000元的宣纸?那年头的宣纸,8000元几乎能买一卡车了。石鲁让我看他摆在柜子下面的宣纸,的确很多很多,而且都是质地很好的、很厚很白的高档宣纸。我不曾见过那么好的宣纸。文革当中,不仅中国画被连根铲除,连宣纸都买不到了。

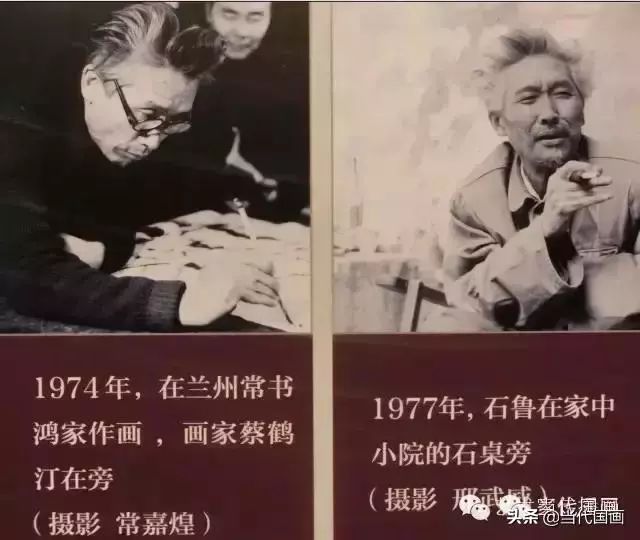

过了几天,我去了另一位西安的大画家蔡鹤汀处,闲谈中谈及宣纸,我说我在石鲁处看到石鲁藏了许多很好的宣纸,蔡先生便说,代我问一下石鲁,看能不能让一点给他。我对石鲁说了,没想到,石鲁竟回答说,我还没死呢,等我死了再说吧。此话便到此打住了。 特立独行 “文革”的年头,人们的穿衣戴帽都得当心,都要革命化的。稍不留心,都会招来灾难。 可石鲁的形象却依旧那么卓尔不群。一头雄狮般的长发不说,手上还常戴着枚很爽气、很豪华的大号宝石戒指,他看我看得很稀奇,便对我说,这戒指是假的。那块很像祖母绿的大宝石,他说,不过是个玻璃弹球,而有点发乌的金架,是他用铜丝弯的。我简直不敢相信我的眼睛,这简直可以以假乱真了。

美协实际上是个很小的,只有二三十个人的单位,如果没有外人来捣乱,美协总是风也平浪也静的。“文革”中美协的灾难,实际上都是美院和美院附中的红卫兵小将们带来的。有一阵儿,西安的两派红卫兵造反派为了“保皇”和“造反”打得死去活来,顾不上美协了,于是,美协倒也乐得清闲。 石鲁的画室里有许多罕见的物件。比如他用的毛笔,造型怪异,大都不是在商店里能见得到的。石鲁说,我用的笔都是我自己到毛笔厂亲自定制的。

又比如,石鲁用的大号提笔,很奇怪的是,笔杆很细,笔头却很大。他说,奇怪吧?你知道这枝用来勾勒线条的笔,用的是什么毛吗?是狮子的胡须。世界上最好的用来勾勒线条的叶筋笔,是用非洲狮子的胡须做成的。看来,我这辈子是难以用上了。 石鲁的遗作最让后人大惑不解的是,石鲁画上的用章,竟然不是盖上的印鉴,用的也不是油泥,而是用笔和国画颜料画上去的,在非常讲究篆刻艺术的中国画上,书画印合一的中国画上,“画印”几乎是不可思议的怪诞行为。石鲁的破格,成为石鲁画真伪鉴定的一大难点。 我曾亲眼看着石鲁在他的画上画印章。画得几乎可以以假乱真。石鲁还边画边说,拿个戳儿盖上,岂不是跟收挂号信似的,谁都能朝上盖,怎么能保证画是真的? 生命最后的日子 1968年后,石鲁的健康状况已很不好,几次住进精神病院。 我每次去,发现石鲁总是很希望我能多呆一会儿,多陪他一会儿,像是全世界都抛弃他了,满世界就我这么一个敬爱他、可以倾诉衷肠的人。我觉得老人的确很孤单很寂寞很脆弱,于是,我便常常一屁股坐下,与石鲁聊到深夜,谈艺术谈绘画谈文学谈美学谈哲学。我们俩像约好似的,绝口不谈政治。

到70年代末,石鲁已不能吃饭,一吃就便血,我尚不知道他已患上了癌症。那时人们似乎对癌症也所知甚少。他对我说,我现在就靠啤酒过日子,不吃饭,只喝啤酒。他说,啤酒挺好,液体面包。他招待我,也是啤酒。我们俩酒量都不大,两瓶啤酒对饮到深夜。 在畅谈中我常发现,这位旷世奇才的确精神常出问题,他问我,你知道列宾是谁吗?列宾就是达·芬奇,列宾就是拉菲尔,列宾就是毕加索。那都是他在国外流浪时所用的化名。他又问你知道列宾是谁吗?列宾就是康生,就是江青。说着说着,思维的逻辑便出岔了。 连续的批斗、毒打、游街、挂黑牌,残酷的身心摧残,石鲁的精神完全垮了,时而清醒,时而糊涂。 1976年后,随着“文革”的结束,石鲁的家中又是高朋满座,宾客如云,让石鲁不胜其烦了。 我说,忘记我吧,我该抽身隐退了,石鲁先生。就像《朋友》那首歌里唱的:如果你正在享受幸福,请你忘记我。

1980年张杲由北京回西安看望石鲁先生 此后,我便绝少去石鲁先生处了。1982年,石鲁被癌症夺去了生命,终年63岁。惜哉不寿。痛哉不寿。呜呼! 如今先生已经作古,先生的坟头,当年种下的树苗,已长成遮天蔽日的大树。本人仅以此文,作丙戌清明之祭。 成都美专始学绘画 石父因病亡故,石母开始对石鲁严加管教,希望他能重振冯家祖业,但石鲁生性活泼,受不了封建家法的禁锢,常与长工一起玩耍,情同手足,并对绘画产生了浓厚兴趣。 一次,家中请来一位画家为院中的楼亭阁室作画,兼教族中子弟绘画,石鲁此时显露出过人的绘画禀赋,每次作画,皆是佼佼者,以致他的二哥冯建吴假期回仁寿省亲,看到小弟永康所作六尺整纸的水墨中堂时大为惊异,决心请母亲准许小弟随他去学画。

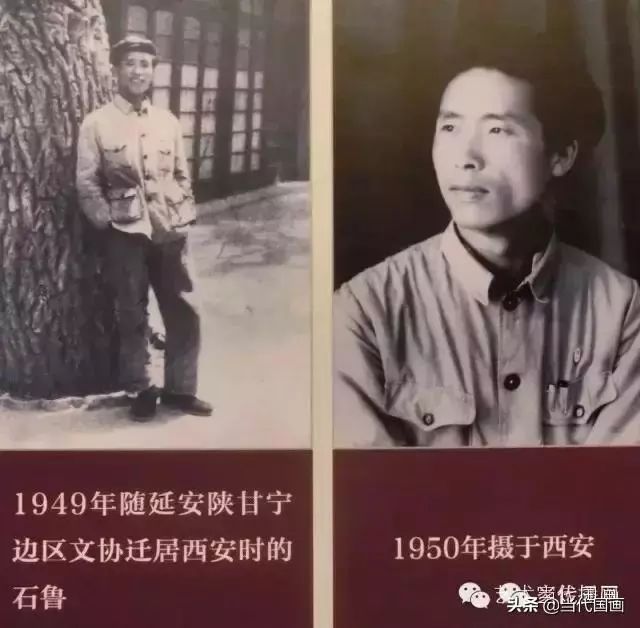

1933年秋天,年仅15岁的石鲁徒步180里山路来到成都,进入东方美术专科学校学习绘画。在东方美术专科学校,石鲁开始临摹石涛、八大山人、吴昌硕等诸家名作,崭露头角。 1936年底,石鲁毕业,仍回到仁寿县,在文公乡小学任美术教员。不久,抗日战争爆发,石鲁上课时向学生宣传抗日救国主张,针砭时弊,并组织学生排练抗日节目,由此得罪地方保守势力,加上此时母亲逼他完婚,结婚后第三天,鲁即离开文公乡,再次来到成都。 这一次,石鲁到成都华西协和大学社会历史学系借读,当时,学校不少年轻人都向往革命,一次,林伯渠到学校作抗日讲演,石鲁听后深受感动,决心去延安参加抗日。1939年春,决心奔赴延安参加抗日,同意母亲提出的与张艾如完婚便可拿到下学期学费的条件,成亲三日后,离家出走,从寄卖店买来一辆旧自行车,开始了他的征途。 他先是来到西安,入三原安吴堡青年训练班学习,3个月后转入民族革命大学,参与组织了先锋剧社,演出抗日戏剧。不久,石鲁暗中联系了几个志同道合的同学,一起奔向延安。

创立“长安”画派 石鲁到延安后,先是进入陕北公学,后又来到西北文工团。延安的一切令他感到无比兴奋。在文工团,石鲁担任美术组长,设计舞台布景、道具,在先锋剧社他演过话剧,在延安也参加演出了《生活在召唤》、《蜕变》等话剧,他是四川人,不会普通话,闹了不少笑话,便下决心不再演戏了,一心想去鲁艺学绘画,但文工团一直不放他走。 两年后,石鲁终于下定决心。此时石鲁的创作以版画为主,兼及年画、连环画,作品有《娃娃兵》、《群英会》、《妯娌俩》、《民主评议会》、《打倒封建》、《说理》等。 新中国成立后,石鲁出任西北美协主任、中国美术家协会陕西分会主席等职务。当时,俄罗斯油画正在中国展览,俄罗斯画家惊人的写实能力、表现生活情节的准确性令许多画家为之折服,整个中国的绘画创作,涌现出一股学习俄罗斯的潮流。

石鲁冷静审视了中国绘画的现状和前途,明确提出了自己的艺术主张,他认为,中国人物画的创作格式与西洋古典写实主义的近似,但表现方法上“笔墨加素描加淡彩”的效果却无论如何不能与西方近现代油画相比肩。在中国画画术讨论会上,他提出,“中国画自有其东方美学特征的科学性”,“一手伸向传统,一手伸向生活”。 石鲁在中国画上的创新,吸引了一批西安画家投身进来。1961年国庆,石鲁与西安国画研究所的画家们的作品在北京展览,以其清新而豪放,瑰丽而清淡的风格,轰动了整个北京,在国内外画家中引起巨大震动,随即被称为“长安画派”。 当时的画家在说到“长安画派”时,纷纷用“在国画新技法的发展上,可说是一颗炸弹”来形容。著名美术家吴作人说:“像他们这样大胆尝试,能有如此的成绩,在1961年的展览活动史上,是值得大书一笔的。”

天才画家晚景凄惨 “文革”中,石鲁被斗成“黑画家”,当时西安的钟楼下挂着一幅别人贬低石鲁的漫画,石鲁则每天站在钟楼下,向过往的群众讲解。此时的石鲁只有借写诗来发泄心中的愤懑。石鲁的才华是绝代的。早在延安时期的“高傲”、“个性强”、“个人英雄主义”的帽子,一直追随着他。 特别是在他辉煌的那十五年,他一直生活在成就与毁誉、才华与遭嫉的中国特有的生存形态中。他自命清高的孤傲性格像催化剂一样,助长了存在于阴暗角落里的恶的联合。1964年,他噩运来临,先是给他带来巨大声誉的《转战陕北》遭到批判封杀,随之严重的肝病袭来。 1966年的“文革”开始,石鲁被关进“牛棚”,罪名是他被封为“野、乱、黑”的黑画。更有甚者,石鲁被“革命委员会”提名“判死罪”上报要求处决。 石鲁在“文革”十年的画作由山水转为花鸟,他已无法从事有政治色彩的所谓创作了,只能回到传统,走文人画的路。“文革”中要求处死石鲁的报告迟迟没有能实行,原因是精神分裂症意外的救他一命。石鲁命运的奇特和悲情可见一斑。 “文革”结束后,石鲁的问题并没有很快清楚,直到1978年石鲁病重,闵力生写信给中央的邓小平同志,后来北京来人将他接到首都治疗。由于他受的磨难太多太多,命运不假以天年,石鲁于1982年病逝北京,享年63岁。 关于情感:延河见证爱情 您是怎么认识石鲁的? 闵力生:我和石鲁是在延安认识的。第一次见到他的时候,他老是在一个僻静的地方雕木头,一句话也不说。后来好几次见到他,他同样是在那里机械地玩木头。当时我心里想:“这个人好奇怪啊,也不和人说话,就像木头一样。” 可后来在一次演讲会上,我听了他的讲话,思维清晰,知识丰富,口才极佳。“原来这个人不是木头!”后来,石鲁老是来找我画肖像,一会儿正面,一会儿侧面的。我问他,“这么多人你不画,为什么偏要找我画呀?”石鲁说,“你的形象好,所以找你画了。”

石鲁出生于一个地主家庭,非常聪明,多才多艺。在延安的那段革命生活虽然异常艰苦,但跟他在一起,我们都很快乐和开心。有时间我就陪他在延河边写生,在延河边滑冰、爬山。在那个火热而纯情的年代,我们自然而然地相恋了。 在延安结婚需要什么手续吗? 闵力生:我们那时候要说手续,主要是要征得组织的同意。当时是1942年,石鲁还不是共产党员。一个共产党员和一个非党员结婚是不可以想象的,但我还是向团里打了报告,团长倒是答应了,可书记却不批准。我当时也向组织争辩了“石鲁虽出身地主家庭,但他断绝了与家庭的联系,已经奔赴延安投身革命。”后来,虽然组织没有同意,我还是和石鲁结了婚。

画家逸事 贾平凹 十年浩劫中,画家石鲁受封为“黑帮”,枯坐家中,人争避之,惟长安工人名李世南者常去探视。世南耿直,酷爱作画。浩劫之中,闻某画家死,则奠酒哀悼;遇画作遭毁,必百计抢救、收藏之。人以为痴。

石鲁(右)与李世南(左) 一日黄昏,世南往访石鲁,见其小院墙头残照如血,阶下荒草野径,独独一树碧桐,石鲁倚树而坐。长发长须,有如卧狮。李世南说:“老师可谓乱中静坐,院内一树,树下一你,正是一幅画景呢?”石鲁随之取纸来画,先画院子为“口”,再在院中添“木”,竟成一个“困”字,掷笔大笑。 世南索画为藏,石鲁只题字而未加印。问之,默默许久,老泪纵横,说:“上海钱瘦铁答应为我治一石印,但现在两地茫茫,不能相见。昨日听到消息,说他在上海街头游斗,脚手已残,所以今日独坐长叹。从此而后,我作画便再不盖印了。”

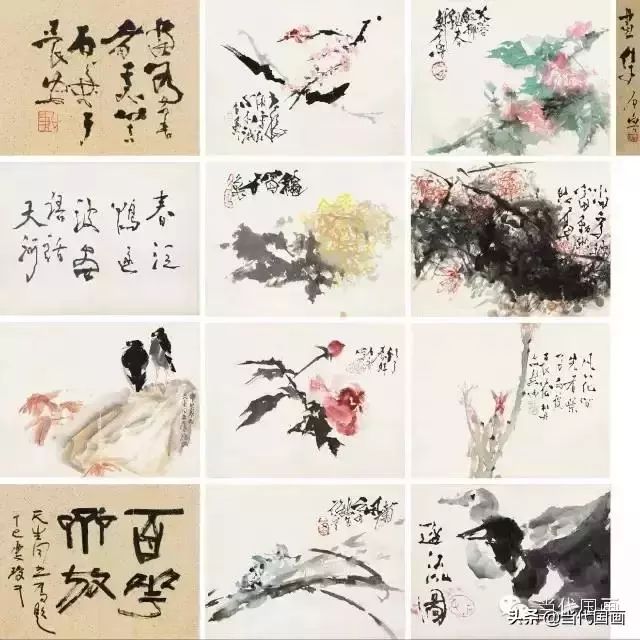

杂花册 作品石鲁 世南遂到上海,化装农夫,去寻钱家,几日不得其所。三日后找到,则门上白纸黑字加了封条。问及旁人,回答:“钱已被斗死,家人赶出城,不知下落。”世南摔倒门下,捶地而哭。又搭车去北京见石鲁好友黄永玉。 黄永玉是时也遭批判,装病谢客。世南去了几次,不被黄家信任。后说是石鲁让他来的,黄永玉披衣出门,延入叙谈,说:“这里有一石印,正要转石鲁。”世南大诧,不知印是谁刻。 黄永玉说:“是上海钱瘦铁所治,他临死前,将一包字画和这石印托付一熟人,说:‘我死去并无憾事,只是这一石印未交给石鲁。你替我收藏,免得遭抄家丢失。你若日后转交石鲁,这包字画便作为酬谢。’说罢便哭,那熟人亦哭,却不肯收字画。 钱瘦铁含泪与他握别,一时气绝。那人冒死收藏,后转到我处,我却未能转石鲁,日夜负疚不安。今日托你转去,我就三生有幸了。”

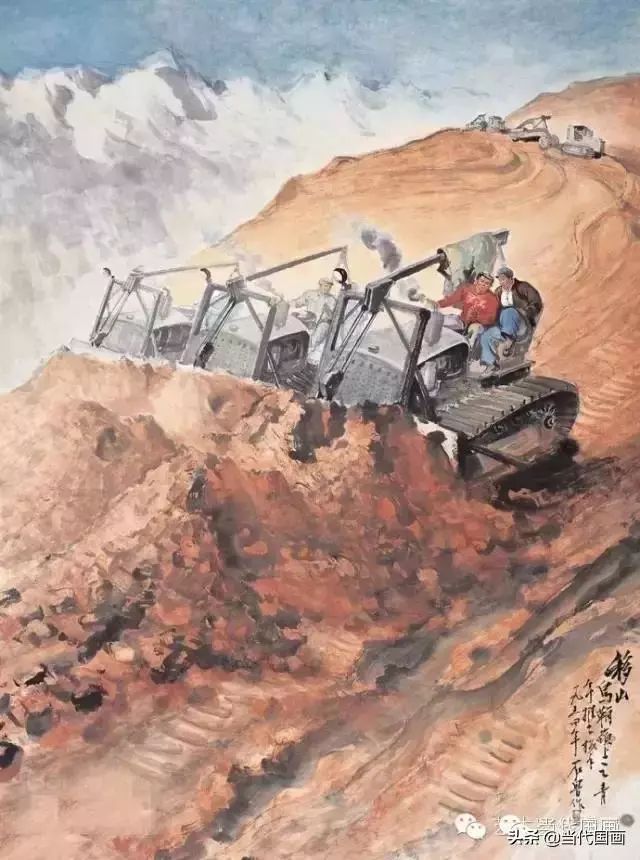

填筑之风 作者石鲁 李世南将石印贴身藏好,赶回长安,连夜到石鲁家。石鲁捧石印大哭,说:“我不会死了!我不打倒我,谁也打不倒!等有一日我们聚会了,再说今晚情形吧。”世南终忍不住,说出钱瘦铁之死,石鲁呆若木鸡,从墙上取下古琴,猛烈弹奏,歌《黄水谣》以代哭。

华岳雄秀 作者石鲁 李世南从此便从石鲁学习没骨大写意人物画。数年之中,居斗室,以床为案,身弯九十度作画,炎炎盛夏,汗水常落纸上为渍,年未及四十,头发脱落过半。 一九八二年,石鲁死,将石印赠李世南,世南常对人说起此事,出示石印,则隶书,笔拙硬,如铁条然。 余一日在长安酒家独饮,偶闻此轶事随追记之。其枝节细末,未经在世人物对证,特此声明。是为跋。

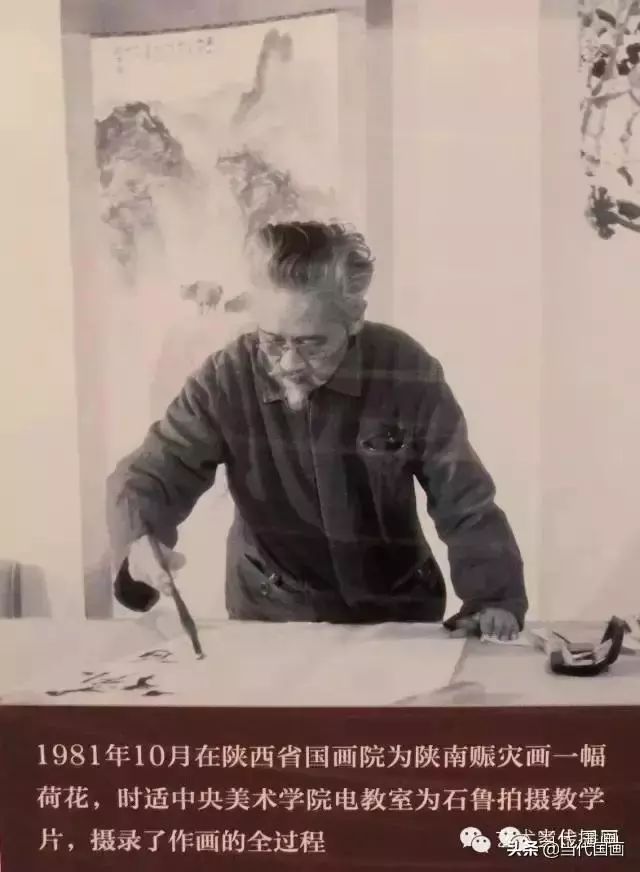

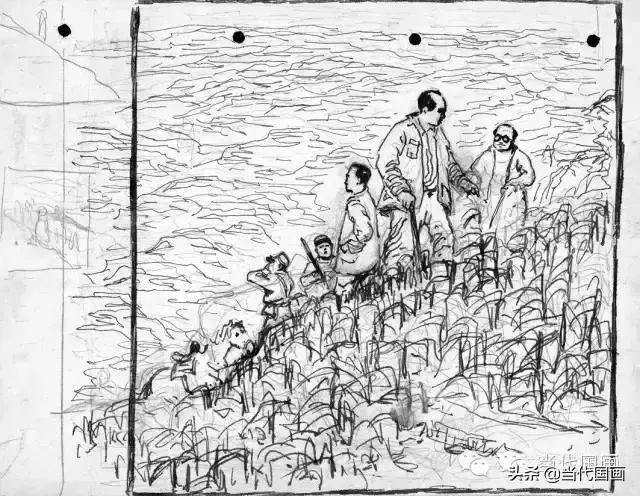

石鲁1959年到1964年间的 主题性创作及与之相关的 草图、创作稿、习作和写生作品 石鲁1959年到1964年间的主题性创作及与之相关的草图、创作稿、习作和写生作品。展览内容涉及《转战陕北》、《延河饮马》、《东方欲晓》等重要作品。这一时期不仅是石鲁个人艺术创作的高峰期,也是建国以来中国画创作的第一个黄金期。 石鲁在主题性创作和表现重大题材时表现出超人的智慧。从本次的大量创作草图中,可以清晰地看出这些作品构思演变深化的过程,不仅构思巧妙,而且具有中国式的意境,情景交融。深入研究,可以给今天的主题性创作提供许多有益的启示。 可以体会石鲁创作草图演变深化的过程,还可以深入研究石鲁是如何处理生活与创作的关系,从中发现中国画的一些规律性的东西,看到传统与创新的关系。此外,大家的出现必然与地域文化环境存着千丝万缕的联系。 作为从延安来的革命艺术家,建国后石鲁留在西安,与西北黄土高原继续保持着血脉相联的情愫,他与早年便以“边疆写生”而闻名的赵望云一起,团结了一大批西北画家,他们互相影响,相互启发,提出 “一手伸向传统,一手伸向生活”口号,不断探索,共同开创了具有生活气息和时代感,崭新风貌的“长安画派”,为中国绘画史上书写了浓墨重彩的一笔。

《转战陕北》色彩稿 石鲁作品

《转战陕北》毛泽东像习作 石鲁作品

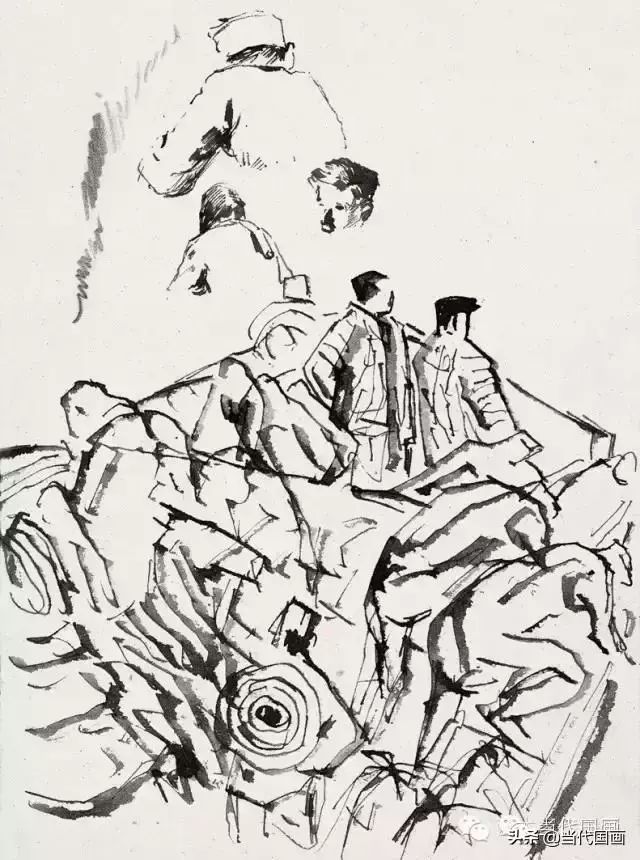

《转战陕北》钢笔稿之一 石鲁作品

《东渡》彩墨草图之一 石鲁作品

《东渡》钢笔稿 石鲁作品

《东渡》钢笔稿 石鲁作品

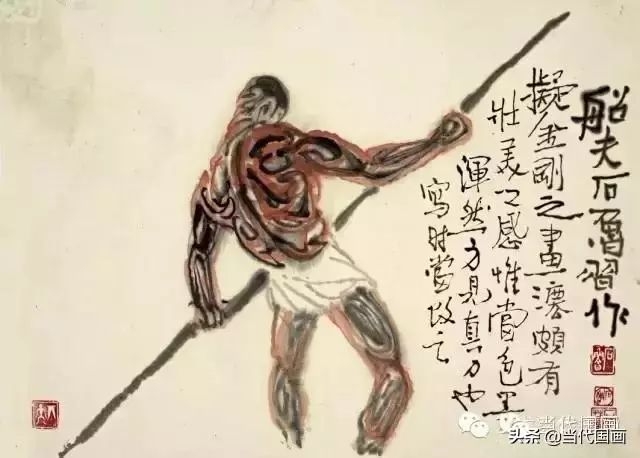

《船夫》拟金钢之画法 石鲁作品

《东方欲晓》小稿 石鲁作品

《东方欲晓》小稿 石鲁作品

《东方欲晓》水墨稿 石鲁作品

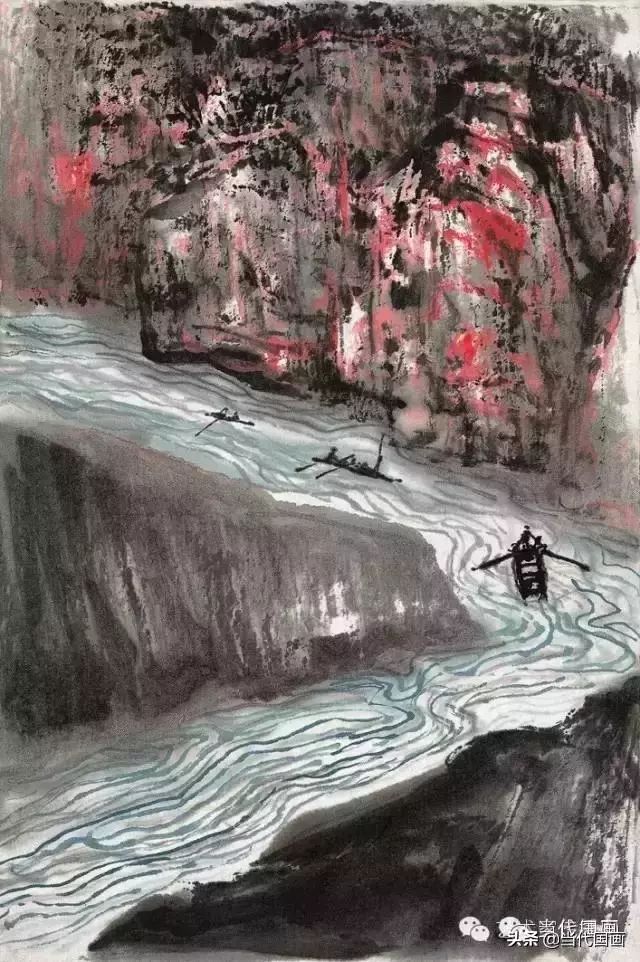

《赤崖映碧流》色彩稿 石鲁作品

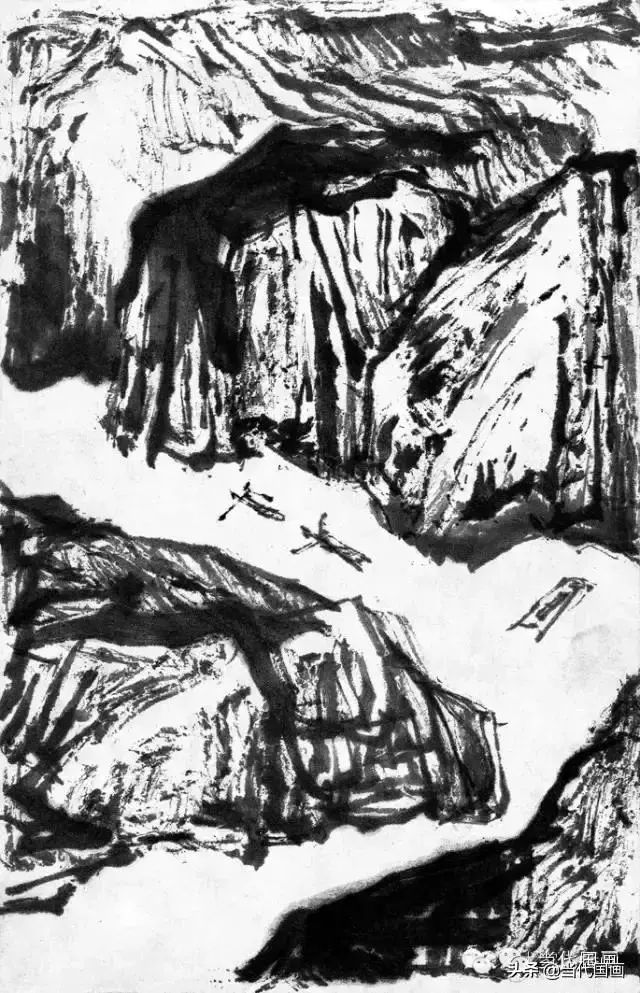

《赤岩映碧流》水墨稿二 石鲁作品

《上工图》色彩稿 石鲁作品

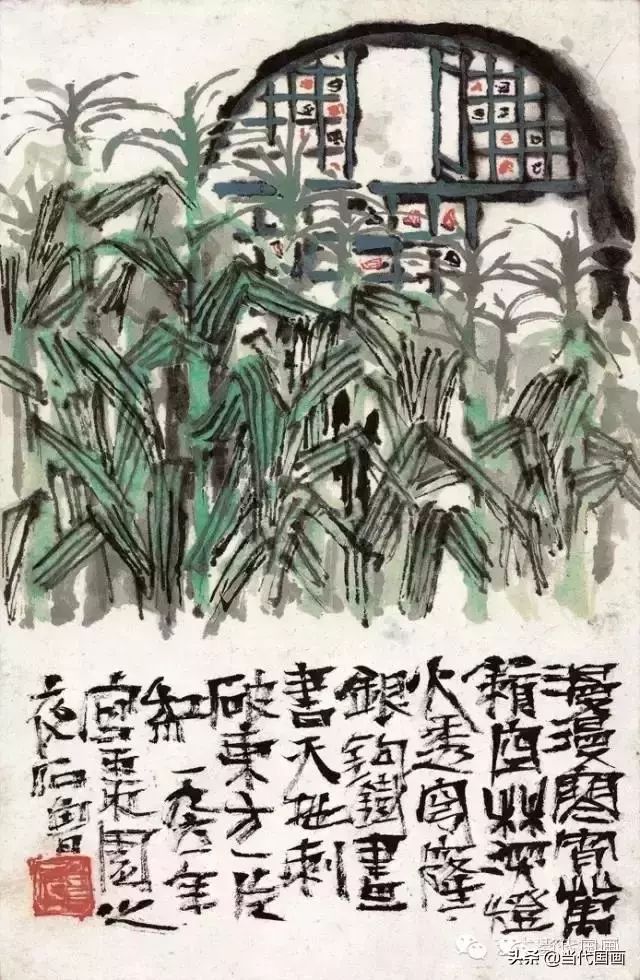

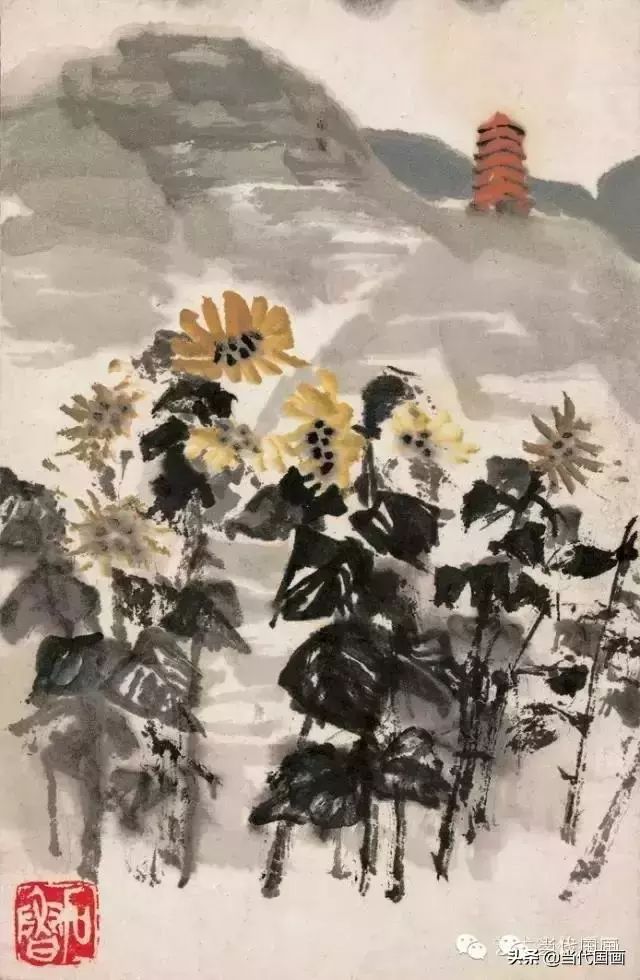

《宝塔向日葵》 石鲁作品

《秦岭山麓》彩墨稿 石鲁作品

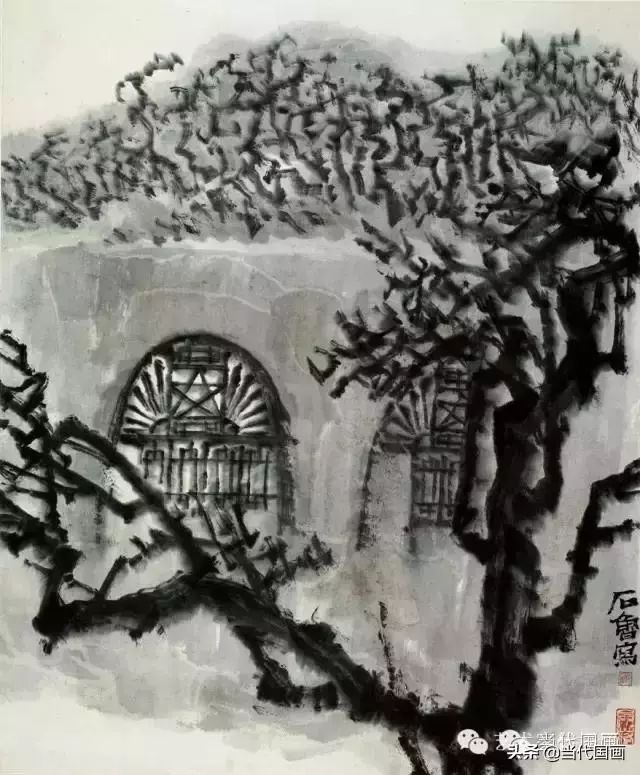

《秦岭山麓》水墨稿 石鲁作品

《南国之晨》水墨稿 石鲁作品返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】