| 青山一道同云雨 | 您所在的位置:网站首页 › 作家阎纲 › 青山一道同云雨 |

青山一道同云雨

|

前不久,著名文化学者、陕西作家石岗写了一篇关于当代著名文学评论家、编辑家、散文家阎纲先生的文章《明月何曾是两乡》。我读后深有感触。 阎纲和石岗都是我的文学前辈,阎纲长我三十九岁,石岗长我九岁,他们都是家乡文坛的两面旗帜。“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”出句唐代“七绝圣手”诗人王昌龄的《送柴侍御》。一千三百年前,王昌龄与柴侍御虽然分处两地,但两地的青山,都受到同一块云朵的荫蔽和雨露的润泽,看到的月亮也是同一个;一千三百年后,石岗先生以此句为题撰文,写出了阎纲先生“精神的壳”,将他作为家乡文化的守望者,敬仰礼赞。 对于阎纲先生,这样一个享誉文坛,清逸俊傲,又平实如大地一样的老人,一个令人肃然起敬,高山仰至的文化人,一个挚爱家乡,魂在故土人在京城的礼泉赤子,他是半个多世纪以来中国文坛风雨的亲历者和目击者,更是一位思想的创造者。居住北京六十多年,站在时代转型的界域里,他的贡献不仅仅是手中的笔,更重要的是他用思想、情怀和实践行动影响了当代一大批中国的人文知识分子。他用文学的情感和方式选择了生活,他的作品和文章中有着对自我生命脉络的不断拷问和对时代的深刻反思,他以一个行动者和思想者的方式来构建和引导着当代中国的文艺理论趋向。他值得我们去敬仰,去书写! 阎纲先生是1949年参加工作,1956年供职中国作家协会,1986年调原文化部,先后参与编辑或主编过《文艺报》《人民文学》《小说选刊》《当代文学研究丛刊》《评论选刊》《文论报》《中国文化报》《中国热点文学》等文学大刊,是当代著名的编辑家、文学评论家和散文家。著有《文坛徜徉录》《阎纲短评集》《神·鬼·人》《文学八年》《余在古园》《文学警钟为何而鸣》《阎纲文化之旅》《冷落了牡丹》《我吻女儿的前额》《美丽的夭亡》《阎纲文化之旅》《三十八朵荷花》《文网·世情·人心》《爱到深处是不忍》《散文是和亲人谈心》等25部,可谓是著作等身,文采斐然。他还是“首届冰心散文奖”获得者、其文曾列第六届“老舍散文奖”榜首,“徐迟报告文学奖”头奖,“北京文学·报告文学奖”等等。他17岁参加解放军宣传队,18岁参与创建礼泉县文联、礼泉县文化馆,62岁从原文化部退休,一生都在当报人,当选家,业余时间还兼写评论和散文。七十多年来,他都是在和文化打交道,怀抱着文化、头顶着文化一路走过来的! 八十多年的人生起伏,文学家的哲人天性,广泛而深入的阅读以及长久的悟性,使他成为一位大觉悟者。与阎纲先生谈话,让你觉得他不但是位长者、仁者,更是一位智者。对于人生,他有着自己深刻而独到的见解;对于中国文化理论研究,他是有态度的。在他身上,你看不到那种智者的骄傲;在他的作品中,你也看不到那种居高临下的说教。他的写作是非常理性和神圣的,他的思想有着清晰可见的理性轨迹。这在中国当代“物欲横流”的时代背景下,是非常难得的。 对于阎老,三十七年前,我还在中学时期就常常听我的恩师、作家邹志安先生说起他,但一直抱憾未曾谋面。直到两年前,我才见到带着血肉、激动和责任,回到生养他的故土,时年已是88岁的阎纲先生了。

作者和阎纲交谈 2019年仲夏的一天,石岗先生在电话里跟我说,阎纲老师回礼泉了,不走了。礼泉县文旅局副局长、著名作家马宏茂先生也在微信里跟我说,兄弟,你啥时候回来,哥带你去见见阎老师。次年暑假,得知我刚返回礼泉,石岗先生就来电话说:“是这,你先看看阎老师方便不?看完阎老师再来西安跟哥聚。”我正有此意,便欣然应允。

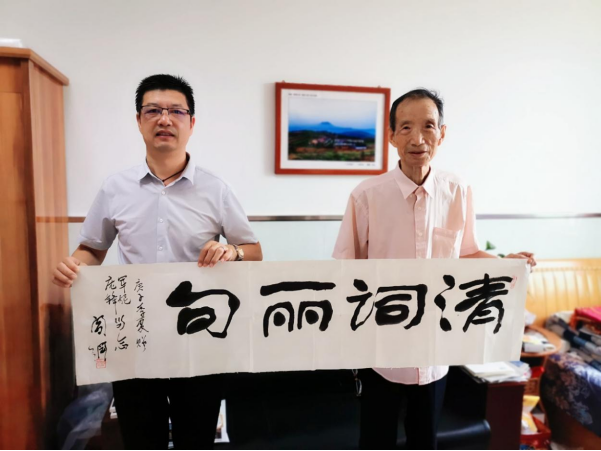

作者与阎纲和文友在一起 那天,是作家马宏茂先生带我去的,陪同前往的还有作家崔存文、李为。得知阎纲先生住在永康颐养中心,仅几分钟的车程,还没下车我的手心里就攥着满满一把汗,心里多少有点忐忑,不知道见面第一句话自己该说啥?毕竟要见的这个人是京城的著名文学评论家呀!当我真的见到阎老那一刻,却完全没有生疏感,很自然地嘘寒问暖,就像看见想见又多年未见的“失散老人”一样。阎老住在二楼,房间并不大。一进屋,但见客厅兼做书房,他一个人,一堆书,一张床和一些简单的家具。先生不带官腔的陕西话,不疾不徐,聊起天来十分坦诚,也不遮遮掩掩,极温和的样子,很符合照片上我看到的模样。他个头高挑,极短的头发,脸上永远挂着温和的笑容。这是他出现在我面前时的第一印象。米寿之年的他,健谈、敏思、睿智,给我留下了深刻的印象。正如时任礼泉县交通局局长刘建新先生评价的那样:作家身份之外的阎纲老师,其实就是一个真实、有趣的人。 中午时分,我们陪同阎老在乾县灵源一家泡馍馆吃水盆羊肉,他一直都很谦和、礼让,生怕把谁没有招呼好,让人倍感亲切。席间,他说咱们陕西自古以来就是文化大省,先秦诸子、唐诗闪光,道家、儒家与佛家,都曾在这块土地上交汇、繁衍、碰撞、生辉。“故乡永远是我情感的归依,是我灵魂的安妥之地。如今退休了,老汉我回来就不走了。”他动情地说。 先生虽久居京城,但对家乡了然于心,谈起早年的生活更是一往情深。那天我们谈得很开心,谈文学、谈思想、谈社会、也谈人生,相见恨晚。在他看来:一个作家的作品必需要有所承担,承担起现代人精神世界的广阔,承担起现时精神高度与深度,要能体现出写作者对广阔民生的关注,对现实生活的从容和坚守;一部好的作品还要能挖掘出更新更深的生活背面,要有独特的体验、感悟和发现,要有理性的思考和高度的精神指向,从而给读者以深深的启迪、震撼和共鸣。聊起我和太太的散文创作,他说很喜欢我们的文章,并题赠了“清词丽句”四字,送给我以作纪念。在他认为“散文是诗的散步”。他评价我是用诗歌和散文诗的语言在写散文,说我太太赵军妮是用小说的手法在写散文,用一个短篇小说,融入了长篇小说的内容,形象说话,细节传神,记录着一个时代的发展。他对我们的作品评价如此之高,确实让我有些诚惶诚恐,完全超出自己的想象。 谈到散文创作,几十年来,我一直觉得我的故乡是特别有文学性的一个城市。我在遥远的粤城回望故乡,回到故乡,一闭眼是乡愁,一睁眼是乡情。在西安这座城里,好像你同时面对了一天和一千年的故事。我从小就生活在这样的地方。我面对的每一天,可能都是上千年的故事。而在遥远的、炎热的东莞,写冰天雪地里我的故乡,我在文字里面尽可能地强化北方故乡的特质,而不是用南方的炎热来弱化它的特性。我每次回乡,觉得好像又回到了当年的生活:可以听到树上的鸟叫——甚至可以判断出几种鸟叫的不同声音,有风刮过树叶的声音,还有一粒尘土落在地上的声音。在这些声音中,我甚至能捕捉到时间的流动。而在南方的城市里工作、生活,每天朝九晚五,三点一线,时间都是在水泥森林的楼宇里穿行,然后掮一路霓虹疲惫而归,以至于经常忘记太阳落山的时间。在异乡和故乡,完全是两种感觉。今年暑假又有机会返乡,与石岗先生、刘建新局长、马宏茂局长、林静华老师、崔存文庭长等众多文化界的朋友再次相聚,那种“一闭眼是乡愁,一睁眼是乡情”在“一朝步入西安,一日感受千年”的故乡情怀中又一次让人弥久难忘。刘建新局长还特意交代我,“是这,兄弟你回来了,就不要着急走,让马局长好好带你在咱这儿好好转一下,咱礼泉也是个山清水秀的地方么,以前你去不到地方,现在公路都通了,变化大着哩!”隔日,马宏茂、崔存文兄还真的就随了我们的愿。他俩载着我们夫妇沿着县交通局新修的陵山公路,围着九嵕山转了一大圈,从不同角度在山上近距离感受了千年帝陵的王气。当我们站在任池村的高台上,远眺腾腾的雾气从九嵕山的每一个毛孔中升起,在阳光里打着旋儿,整个山体浸泡在一团柔和里,就像朝霞里婴儿的脸庞。而盘旋的陵山公路则变成一条折叠的银色飘带,弯弯绕绕无数回,一直通往九嵕山主峰。“庞锋,快看——”马局告诉我他有个重大发现,顺着他手指的方向我们望去,从西北角看九嵕主峰,真的仿若刚睡醒的唐王,头顶祥云,枕下一脉青山,手握蟒袍玉带,俯瞰山河湖海,仰望千里长安……山的左边是高楼迭起的秦汉新城和咸阳国际机场,右边是碧盈盈宝石镶嵌的醴泉湖,正前方则是建筑物鳞次栉比的礼泉新城。如果唐王站在自己的盛世里,或许也想不到九嵕山人事沉浮、王朝鼎革,世界会发生这般“天翻地覆慨而慷”的巨变。千百年来,昭陵这块秘地似乎还在吟唱着“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方”的大唐情怀。顷刻间,我仿佛感觉故乡这座神山,它一直就这么站着,站着想事情。此刻你再看那山,就不敢不尊敬它,包括山上的每一棵树,每一棵草,每一块石头,甚至是一只蚂蚁,你对它都会有敬意。 我跟阎老分享我回乡的感受,他频频点头,很认同地说,其实故乡是每一个作家和艺术家取之不竭的创作的源泉。一个作家可以写故乡一辈子都写不完,这点来讲是无可怀疑的。比如像鲁迅先生,他写鲁镇、写他的故乡绍兴;像沈从文先生写湘西;萧红写呼兰河……他们都是在远离故乡的地方写作的。他会找到不同的视角。像你们常年在外地,不怎么回家,也许你们离开故乡以后,在一种比较远的距离来打量自己的故乡,可能对故乡的认识也更加深刻,写得可能也更好。因为离开故乡的人,可能因为这种时间和空间上的距离,对于故乡会有另外一种旁观者的视角。它有重重叠叠的年代感,它的每一条街巷,每一条河流,每一座山,都蕴藏着非常多的故事,有很多历史的切片、岁月积淀起来的迷幻般的色彩。 诚如阎老所讲。我从二十多岁出门,求学,工作,结婚,生子,再到儿子也娶妻生子,几十年间始终在中国的南北两地交替行走,不同的文化区域特点,在我身上既有冲突,更多的是互相吸收和融合。一个从事写作的人,心灵和大脑应是开放的“接收器”,随时随地都在感受、捕捉、归纳和汲取“生活”的气息,尤其是回到生你养你的故土之上,看到山河依旧,自己的父母却在一天天地老去。直到这两三年,我的孙女米朵、孙子宸泽相继出生后,这种乡愁感就愈加强烈。虽然每年我都要回一次西安,看望父母亲人,看看故乡的变化,也能唤醒许多逐渐消失的记忆。但这已经成为我无法言说的乡痛了,因为那片黄土地将是父辈走向另一个世界的行囊,而我在南方的日子也像水一样流动着,一年一年地重复着。岁月就像一条奔涌的河流,河床越来越深,而我就像是一个捡拾“乡愁”的“拾荒者”,在南北之间,看河流经过之处,岸边的风光四时不同,乡愁就嵌在岸上,而水流继续在走,最后随着自己慢慢老去汇入时光的大海。

阎纲给作者夫妇《厚街味道》题词 我与阎纲先生一谈起文学创作,话语自然就停不下来。那天,我们竟聊了很多,也很杂,但都能碰撞出思想的火花。和他的聊天当中,我真切感受着其精神与人格的直正以及对于散文创作那份独特的见解。“我本嵕山郎,信爱走四方”,他用自己生命本身的内观、反省,凝聚出来这么多的文字,值得我们一生去学习和揣摩。我想,这些文字不仅仅属于他自己,也是属于所有读者的。 阎纲先生是以精短的散文作品名世,并且很多成了经典名篇。他的散文是脱离自己皮囊后的一种豁然;他的文字是带着自己体温的人性与思想解放的光芒。作家陈世旭说:如果说,阎纲的评论是从心灵的净水中喷出的火,那么,他的散文就是从心灵的圣火中生出的莲。用阎老自己的话来讲,文学就是情学、情欲学,你动了真感情,提笔落泪,读者的眼泪才有可能在眼眶打转。 坦白地讲,我以前读他的书较少,这几年才读得多。近十年,我主攻散文创作,故读他的散文也较多。好的文字往往带给人两种阅读感受,一口气读完,或者舍不得读完。《长长的话,慢慢说》这本书我是舍不得读完的,每晚临睡前,读上那么几篇,慢慢地回味。在这本书中,“情”字是一根长长的主线,串连起那些至亲至爱的人,那人那事那物已经结晶成颗颗闪光的珍珠,在先生的笔下,看似淡淡的文字,却蕴藏着浓浓的真情,字字珠玑,字字皆泪。阎纲先生是个心中有光的人,他散文中的力量就是生活的力量。不论是他写父亲,写他的母亲,写他的女儿阎荷,还是他的邻居吴冠中,都情之切切,蒸腾着人的灵性美,读来感人至深。他的散文是精神层面的写作,有一种神性的光芒;他的文化表达,是一场酣畅淋漓的精神按摩。橘灯下,读他的书,我的心在他的文字里是醒着的、跳动着的,和我的皮囊一起存在着。我喜欢他的散文《我吻我女儿的前额》《三十八朵荷花》《美丽的夭亡》《我的邻居吴冠中》等等。在他的这部散文集自序里,阎老说,散文总关情,喜怒忧思悲恐惊,或叙事或抒情或雄辩或休闲,记衰,记盛,记疑或记趣,旨在这一生命感动另一生命。我是一个对文字特别敏感的人,关乎语感,关于语境,他的散文情真意切,斟字酌句恰到好处,就像一个人终于找到一把很舒服的椅子,坐上去很稳当,然后静静地去享受阅读带来的美好时光。 回到粤城这几个月时间,我又精读了他送我的煌煌四卷《阎纲专辑》,洋洋文字数百万,让我更为深入地了解了他的思想史、心灵史和生命史。我觉得,在他身上有很多那个时代人共同的东西,阎老的一生本身就是一部长篇小说。他就是一个让爱充满身心的大写的人,也是一个让爱浸透全部文字的难得的好作家。阎老是京城著名文艺评论家、资深编辑家、散文及杂文作家,为中国文学事业做出了重要贡献。回到故乡后,老骥伏枥笔耕不辍,拖着羸弱的身体仍在为家乡的文化事业鼓与呼,四处奔波,日夜操劳,不断扶持提携文学新人,为他们的作品写序,参加各种文学活动,比他在京城显得更忙了。他常常说,我老汉老了,只要一息尚存,趁着自己大脑还不糊涂,与其有时间焦虑,不如为家乡文化多做一些实事。马局和石岗先生告诉我这么一件事:礼泉县委县政府多次与他协商,想为他在故乡建一座文学馆时,先生苍白的脸上显出执拗之色,说这万万使不得,坚决不能为自己建馆。他说醴泉自古以来,人杰地灵,人才辈出,自己只是个小人物,要建也是“醴泉文学艺术馆”,而且他也愿意来题写馆名。老人很谦虚、低调到了极限。听罢,我立刻被先生这种“带刺”的风骨和当代文人的“匠心”精神所叹服,敬仰不已。 王昌龄的“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”前一句是肯定,后一句是反诘,反复致意,恳切感人。石岗先生用了“明月何曾是两乡”这样迁想妙得的诗句作为标题,那我就用前一句“青山一道同云雨”为题写下这篇文章。我的这些陕西朋友都在北方,而我在南方,以化“远”为“近”,使“两乡”为“一乡”,来呼应表达我对他们深挚不渝的友情和别后的深深思念。俗话说:“勿言牛老行苦迟,廉颇八十犹胜昔”。而今,九十岁的阎纲先生仍很康泰,老骥伏枥,正当其时。是夜,我在遥远的粤城,望着头顶那轮“两乡”“一月”,也衷心祝愿先生保重身体!再聚再叙! 作者简介: 庞锋,陕西礼泉人,现居东莞。国家二级作家。中共党员。北京大学经济学院毕业,专栏作家,资深媒体人,《作品》杂志社评论员。厚街镇人民政府特聘文化专家,东莞市作家协会厚街分会常务副会长。迄今已在《人民文学》《文汇报》《散文》《散文百家》《作品》《红豆》《散文选刊》《飞天》等200多家报刊发表文学作品150万字,散文、诗歌入选40多个版本,获国家、省市文学奖80多次,多部作品被翻译到国外。作品曾入选2014-2018年江苏、广东、湖北、北京、陕西等地高考语文试卷。2018年参加央视大型纪录片《四十不惑》拍摄。2019年参加在北京师范大学珠海分校举办的“粤港澳大湾区(广东)新高考改革教育论坛”。2020年新书《厚街味道》(与赵军妮合著)被誉为是一部讲述中国从农业文明时代向工业时代过渡时期,漂泊他乡的知识分子心灵的一部史诗。 阎纲先生简介 阎纲,中国当代著名作家、文学评论家、散文家,1932年生于陕西礼泉,1949年参加工作,1956年兰州大学毕业后供职中国作家协会,1986年调原文化部工作。曾任中国当代文学研究会副会长、中国新文学学会副会长。“首届冰心散文奖”获得者、第六届“老舍散文奖”之首,出版《文学警钟为何而鸣》《我吻女儿的前额》《文网·世情·人心》《爱到深处是不忍》等十多部作品。编辑《文艺报》《人民文学》《小说选刊》《当代文学研究丛刊》《评论选刊》《文论报》《中国文化报》《中国热点文学》等报刊。 |

【本文地址】