| 安超 | 您所在的位置:网站首页 › 中国的低保都发给了谁 › 安超 |

安超

|

三、研究假设与分析框架 假设H1:可见度高的甄别指标能够显著影响收入贫困瞄准偏误风险。 假设H2:可见性甄别指标在预测或指示瞄准偏误时具有不稳定性,通常要以增加“漏出”概率的代价规避“过保”风险,或者相反。 假设H3:困难群体在村庄公共事务中的缺席和冷漠,会增加他们被“漏出”的概率。 关于“谁应得到救助”的村庄共识建立在明显可辨的贫困差距上,因为收入相近的群体对彼此间的“不平等”格外敏感,而随着收入差距拉大,这种敏感性逐渐降低(Deaton & Lubotsky,2003)。具体到低保瞄准问题上,村民们大多认同将福利分配给最贫困的家户,但当与自身条件相似的家庭能够领取低保金时,意见和不满将大量涌现(郭亮,2009)。这意味着,对家境相仿的潜在受益群体而言,他们在村庄网络中的“位置”或话语能力,对福利分配结果至关重要。特别是在福利短缺的情况下,申请者需要在村庄空间“表演”其生活不易,以重塑贫困排序共识,或者通过配合、闹事、提意见、走关系等手段“争夺”低保名额(郭亮,2009;李迎生、李泉然,2015)。而那些长期“沉默”的边缘人缺乏“表演”或“监督”的机会与能力,如果其贫困可见度不高,则被“漏出”的概率将大幅上升。

四、数据与变量设定 (一)数据来源 本文数据来自民政部政策研究中心“托底性民生保障政策支持系统建设(2016)”调查项目。它是对2015年基线调查样本家户的追踪调查。2015年基线调查按照分层、两阶段不等概率整群抽样设计,在全国160个样本区县的 1 648 个村居中开展调查,样本量达到16 054户,农村样本4 677户。2016年按70%的追踪率实施调查,共获得2 743户农村样本,其中,低保户(1 393)占50.78%,边缘户(1 350)占49.22%,构成了“农村困难家庭”的操作性定义。[1] [1]低保边缘家庭是指“处于低保线上方附近甚至‘压线’的困难群体”(王杰秀、唐钧,2018)。剔除极端异常样本后,可用农村样本为2 236个。 (二)变量的操作化 1. 因变量 本文因变量是农村低保瞄准偏误,分为漏出(Under Coverage)与过保(Excessive Coverage)两类情形(Cornia & Stewart,1993)。数据所限,我们将家庭年人均收入是否低于当地低保标准作为判定个案应保与否的依据(韩华为、徐月宾,2013;郭伟和、丰宝宾,2016;刘凤芹、徐月宾,2016),这会把一些合理的自由裁量划归漏出或过保,从而得出低保瞄准率偏低的结果(朱梦冰、李实,2017)。 (1)漏出偏误。如果家庭年人均收入低于当地低保标准的个案当前没有享受低保,则赋值为1,视作发生收入贫困漏出偏误,反之为0,表示收入贫困已保。样本中,有27.24%的家庭属于收入贫困未保,39.89%的家庭属于收入贫困已保。 (2)过保偏误。如果受访低保户的家庭年人均收入高于当地低保标准,则赋值为1,视作发生过保偏误,反之为0,表示非收入贫困未获保。样本中,18.11%的家庭属于非收入贫困获保,14.76%的家庭属于非收入贫困未获保。 此外,(4)收入贫困。如果受访户的家庭年人均收入低于当地低保标准,则赋值为1,反之为0。67.13%(1 501户)的受访户属于收入贫困家庭。(5)家庭享受低保情况。1表示受访户目前享受低保,0表示没有。58.00%(1 297户)的受访家庭获得了低保。

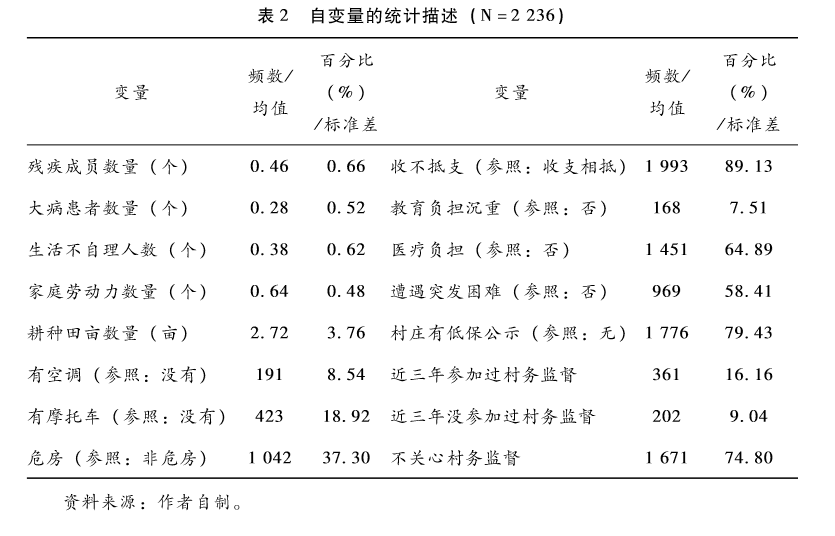

2. 自变量 本文自变量主要包括甄别指标和外在于指标的纠偏手段。第一,主要甄别变量有:(1)高可见身份指标,包括残疾成员数量、大病成员数量和生活无法自理成员数量等认定依据。(2)高可见禀赋指标,包括家庭劳动力数量、耕种农田面积等。(3)高可见资产指标,包括住房质量(1=危房;0=否),以及家中有无空调、摩托车等(1=有;0=无)较贵重的耐用品。(4)可见易变指标,自然灾害、交通事故、突发重疾、短期失业等事件均属于突发性困难。(5)低可见支出指标。支出型贫困已被纳入政策视野,本文尝试通过受访家庭是否收不抵支(1=是;0=否)、医疗及教育负担是否过重(1=是;0=否)等信息予以考察。[1]第二,外生纠偏变量,主要包括是否有低保公示(1=有;0=无)、贫困家庭参与村务监督积极性(1=参加过;2=未参加;3=不关心)等。此外,控制变量包括宏观区域变量(1=东;2=中;3=西)以及个体特征变量。表2展示了所有自变量的描述性统计结果。 [1]研究发现,教育、医疗花销在家庭支出比例很大,是发生支出型贫困的主要原因。本文起初使用教育支出占家庭收入比例、医疗支出占家庭收入比例来反映家庭支出负担,但调查数据缺失较多,故替换为受访者对教育、医疗负担的主观自答问题。

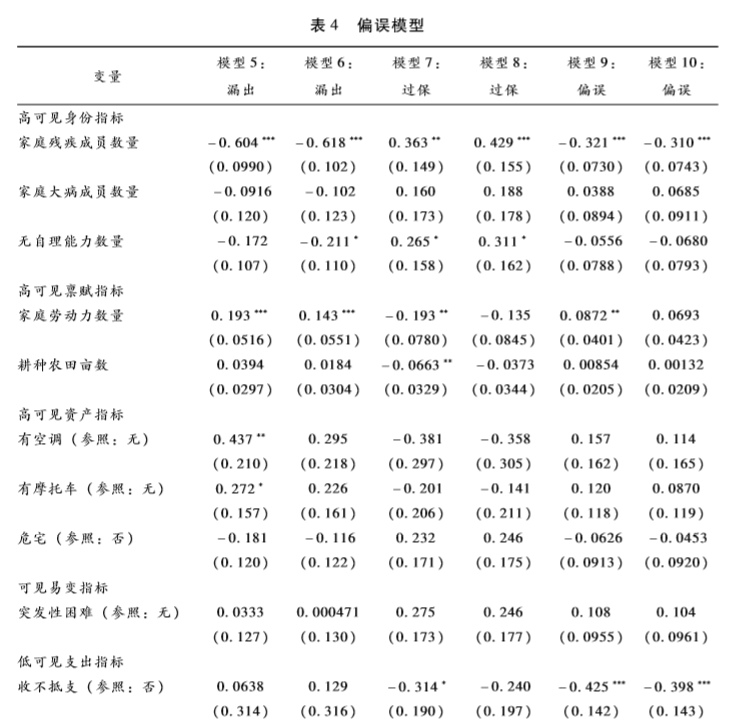

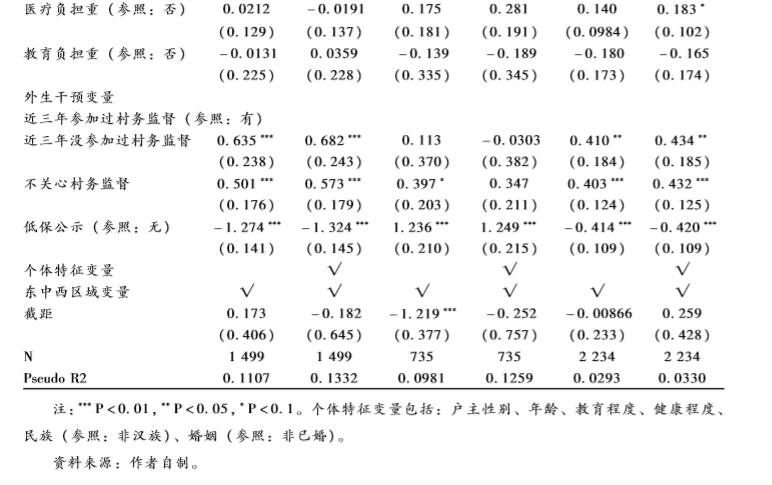

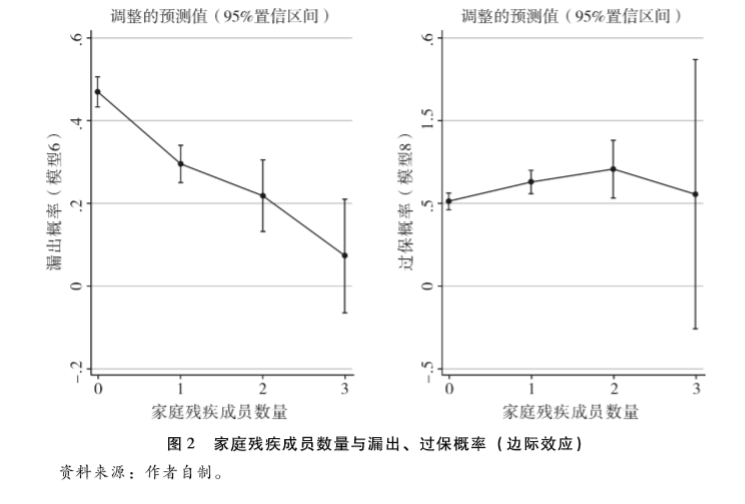

五、实证检验 (一)可见性指标对瞄准偏误的抑制效应 ( 我们)到村里入户调查主要看这么几个指标:居住环境,就是房子是不是很差;劳动力状况,有多少人外出打工了;再就是财产情况,当然是那些现场可以看到的(物品)。(2018年6月25日) 可见性指标对瞄准偏误风险的指示效应通过一组Logit二值选择模型予以估计。表4显示,家庭残疾成员数量与瞄准偏误风险呈现显著、稳健的负相关,家庭劳动力数量则与偏误风险显著负相关。与这些持久可见的甄别指标相比,医疗和教育支出负担、突发事件等指标,或隐秘难察、或短暂易变,没有对偏误风险产生显著影响。这与理论假设H1基本相符。 模型6和模型8的边际分析显示,随着残疾成员数量增加,收入贫困家庭被漏出的概率降低,非收入贫困家庭的获保概率提高;随着劳动力数量增多,收入贫困家庭被漏出的概率趋于上升,非收入贫困家庭被过保的概率则呈下降趋势(图2、图3),这支持了理论假设H2。至于原因,除了上文提及的可见指标的先天缺陷,单一维度的低保标准也难脱关系。从身份、禀赋、资产、支出等方面看,被政策区隔的目标与非目标群体之间并无系统性差异。例如,收入贫困与非贫困样本的户均大病成员数量非常接近,分别为0.276、0.282个(Pr(T>t)=0.7826)。这意味着,多数致贫事件随机选择“不幸家庭”,与收入多寡无关,因此以某些显性特征作为低保认定依据,会与经济贫困标准有一定出入。 (三)社区参与、可见性与漏出风险 模型6显示,近三年未参加过村务监督或对此表示不关心的收入贫困家庭样本被“漏出”的几率比,分别是参加过村务监督应保样本的1.98倍(e0.682=1.978)和1.77倍(e0.573=1.774)。这一结果与假设H3相符,其政策意涵在于,并非所有弱势者的困难都那么“显眼”,对处境相似的贫困家庭而言,行使监督权可以有效避免被政策和集体遗忘。但受诸多因素影响,多数困难群众似乎习惯于远离公共事务,样本中近三年没参加过或不关心村务监督的比例高达83.84%。而深度访谈又发现,贫困者常以“闹”的方式表达利益诉求。[1]我们在广西Q市L镇实地调研时,办事人员讲述了一件“烦心事”: 一位女村民罹患重疾,不久前刚刚提交了低保申请材料,但审核流程对于急等着用低保资格获取医疗报销优惠待遇的家庭来说,简直算得上旷日持久。于是近一段时间,她的丈夫隔三差五地就要来镇里催进度、倒苦水。我们反复解释并不能让他心绪稍安,因为如他所说,如果按程序来,等低保批下来,什么都晚了。(2018年6月26日) [1]依据现有资料,我们尚无法准确估计使用过“哭闹”策略的贫困者在困难群体中的比例,以及这种方式的出现频率。

六、结论与讨论 我国扶贫工作已经取得巨大成就,但传统扶贫政策在扶贫主体、对象、手段、目标等方面仍存在不足(李静,2017)。本文从一种被熟视无睹的低保执行倾向——关注看得见的贫困——提炼出“可见性”概念,并实证检验了“可见性”贫困指标对瞄准偏误风险的预测和指示效应,主要结论包括: 需要说明的是:(1)本文在判断个案应保与否时没有考虑家庭财产因素,这会高估应保个案在样本中的比例分布。搁置这一问题,是因为家庭财产认定标准地方差异较大,在没有掌握调查区县相关规定的情况下,将不完整的财产测量指标纳入模型,会造成更难预料的结论偏差。未来我们会尝试建立地方性低保政策数据库来解决这一问题。(2)受限于数据,本文没有充分讨论低保与脱贫攻坚在瞄准中的关系。脱贫攻坚是一项事关全局的政治任务,社会救助政策必须与之紧密衔接,但二者的差异性给农村低保认定带来一些问题:一是政策取向不同,低保制度刚性被突破。脱贫攻坚是一种旨在实现贫困群体发展权的积极社会政策,而低保属于消极保护型制度,为了实现对接,低保制度需要调整目标定位,甚至突破刚性规定,如允许重度残疾等困难群众单独立户。二是筛选程序不同,造成低保瞄准失焦。低保户是经过自下而上的核查程序筛选出来的,不同于建档立卡户自上而下的名额分配机制,但为了完成“兜底一批”任务,低保政策必须紧盯建档立卡户,弱化其固有瞄准机制。三是受益标准差异,造成部分低保户被脱贫政策漏出。受绩效考核压力影响,扶贫政策重点关注有脱贫能力的贫困家庭,导致低保对象中最弱势群体无法获得建档立卡资格。加之一些地方采取“非此即彼”的做法,出现了争抢建档立卡户而放弃低保资格的现象。我们今后将对这些问题作更加深入和专门的研究。 参考文献 安永军(2017). 农村低保政策中的“福利叠加”现象及成因. 西北农林科技大学学报(社会科学版,5:121-125 . 陈烨烽、王艳慧、赵文吉、胡卓玮、段福州(2017). 中国贫困村致贫因素分析及贫困类型划分. 地理学报,72(10):1827-1844. 郭亮(2009). 从“救济”到“治理手段”——当前农村低保政策的实践分析:以河南F县C镇为例. 中共宁波市委党校学报,31(6):57-61. 郭伟和、丰宝宾(2016). 城市最低生活保障政策瞄准效果研究——基于“中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设项目”数据分析. 社会建设,5:4-16. 郭熙保、周强(2016). 长期多维贫困、不平等与致贫因素. 经济研究,51(6):143-156. 韩华为、高琴(2018). 代理家计调查与农村低保瞄准效果——基于CHIP数据分析. 中国人口科学,3:73-84. 韩华为、徐月宾(2013). 农村最低生活保障制度的瞄准效果研究——来自河南、陕西省的调查. 中国人口科学,4:117-125. 贺雪峰、刘勤(2008). 农村低保缘何转化为治理手段. 中国社会导刊,3:26-27. 胡芳肖、熊欣、罗红荣(2012). 基于Logistic回归的陕西农村家庭致贫因素分析. 社会保障研究,1:64-71. 胡宏伟、童玉林、杜雅轩、李佳怿、张澜(2015). 农村低保制度是否存在瞄准误差——基于农村老年人经验分析的制度评价. 人口与发展,21(4):2-13. 胡思洋、赵曼(2017). 逆向选择、道德风险与精准救助. 国家行政学院学报,1:95-99. 解垩(2008). 医疗保险与城乡反贫困:1998—2006. 财经研究,34(12):68-83. 莱斯特·M. 萨拉蒙(2016). 政府工具:新治理指南. 肖娜等译. 北京:北京大学出版社. 李静(2017). 发展型社会政策视域下的精准扶贫. 江淮论坛, 1:127-131. 李棉管(2017). 技术难题、政治过程与文化结果——“瞄准偏差”的三种研究视角及其对中国“精准扶贫”的启示. 社会学研究,32(1):217-241. 李小云、董强、刘启明、王妍蕾、韩璐(2006). 农村最低生活保障政策实施过程及瞄准分析. 农业经济问题,11:29-33. 李迎生、李泉然(2015). 农村低保申请家庭经济状况核查制度运行现状与完善之策——以H省Y县为例. 社会科学研究,3:106-114. 刘凤芹、徐月宾(2016). 谁在享有公共救助资源?——中国农村低保制度的瞄准效果研究. 公共管理学报,13(1):141-150. 吕方、梅琳(2017). “复杂政策”与国家治理——基于国家连片开发扶贫项目的讨论. 社会学研究,32(3):144-168. Neil Gilbert、Paul Terrell(2013). 社会政策引论. 沈黎译. 上海:华东理工大学出版社. 唐钧 (2008). 城镇低保:应保尽保和错保、漏保. 社会科学文摘,1:52-52. 王杰秀、唐钧(2018). 2015年城乡困难家庭社会政策支持研究. 北京:中国社会出版社 . 王增文(2007). 中国农村实施低保制度存在的问题及对策. 经济纵横,13:6-7. 魏程琳 (2014). 权力与关系网络中的农村低保. 青年研究,3:46-54. 韦璞(2013). 村庄特征与农村低保瞄准偏误的实证研究——基于场域理论视角的探析. 理论月刊,10:157-162. 肖萌、李飞跃 (2017). 低保依赖的影响因素及对策——一个综合解释模型探讨. 南开学报(哲学社会科学版),2:156-165. 谢冬梅(2016). 农村低保制度瞄准执行与动态贫困减少的有效性检验——基于福建省14个县(市、区)28个村庄的调研. 东南学术,6:74-82 . 印子(2014). 治理消解行政:对国家政策执行偏差的一种解释——基于豫南G镇低保政策的实践分析. 南京农业大学学报(社会科学版),14(3):80-91. 赵文英、陈达微(2011). 徘徊在“人民”和“人口”两个不同的概念中——最低生活保障的实地调查研究. 开放时代,1:99-111. Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A. & Tobias, J. (2012). Targeting the Poor: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. American Economic Review,102(4):1206-1240. Aumann, R. J. (1976). Agreeing to Disagree. The Annals of Statistics, 4(6):1236-1239. Coady, D., Grosh, M. & Hoddinott, J. (2004). Targeting Outcomes Redux. The World Bank Research Observer, 19(1):61-85. Cornia, G. A. & Stewart, F. (1993). Two Errors of Targeting. Journal of International Development, 5(5):459-496. Deaton, A. & Lubotsky, D. (2003). Mortality, Inequality and Race in American Cities and States. Social Science & Medicine, 56(6):1139-1153. Gao, Q.&Zhai, F. (2012). Anti-Poverty Family Policies in China: ACritical Evaluation. Asian Social Work & Policy Review, 6(2):122-135. Gilbert, N. Ed. (2001). Targeting Social Benefits: International Perspectives and Trends. NewYork: Routledge. Gustafsson, B. A.&Quheng, D. (2011). DibaoReceipt and Its Importance for Combating Poverty in Urban China. Poverty and Public Policy, 3(1):1-32. Leung, J. C. B. (2010). The Emergence of Social Assistance in China. International Journal of Social Welfare, 15(3):188-198. Posner, R. A. (1975).The Social Costs of Monopoly and Regulation. Journal of Political Economy, 83(4):807-827. Ravallion, M., Chen, S., & Wang, Y. (2006). Does the DibaoProgram Guarantee a Minimum Income in Chinas Cities?. In Lou, W.&Wang, S. Eds. Public Finance in China. Washington, DC: World Bank. Spence, A. M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3):355-374. Vadapalli, D. K. (2009). Barriers and Challenges in Accessing Social Transfers and Role of Social Welfare Services in Improving Targeting Efficiency: A Study of Conditional Cash Transfers. Vulnerable Children and Youth Studies, 4(sup1):41-54. World Bank(2004). Social Safety Nets. Available at(Dec. 20, 2018):http://www1.worldbank.org/sp/safetynets/Targeting.asp. 【作者信息】 安超,民政部政策研究中心,助理研究员。感谢匿名评审人的意见。 【文章来源】 《公共行政评论》2019年第6期 初审:罗义 审核:梁伟 审核发布:朱亚鹏返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】